羅蘭艾默里奇

重復成功 不是我

提起羅蘭·艾默里奇,每個人都會認定他是好萊塢最具盛名的“災難片大師”。在《獨立日》《后天》《2012》等影片中,豐富縱橫的想象力和極具震撼性的特效,都活靈活現(xiàn)地在大銀幕上呈現(xiàn),每一次都令人驚呼,這,就是好萊塢大片應該有的樣子。

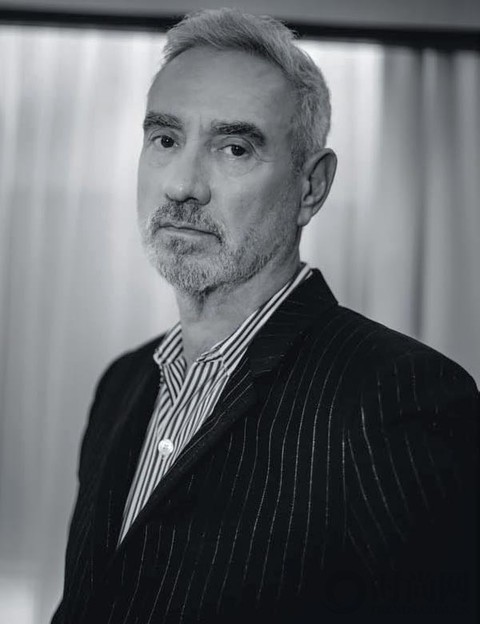

但其實,一旦見到本人,就會發(fā)現(xiàn),艾默里奇和他電影中沒事兒就炸白宮、炸地球的“破壞大師”的形象并不相似。他穿著西裝,一頭白發(fā),常常笑,語音平和輕快,在職業(yè)的外表下,頗具親和力。“其實每次我和以前看過我作品的演員見面時,他們都會說,哎呦,羅蘭,你跟我想象的不一樣。可能大家從影片中感覺,我應該是‘雷神’那樣喜歡挑刺、會拿錘子砸東西的樣子,但其實我本人還挺喜歡搞笑的。”

面對我們的采訪,他時而交握雙手低頭沉思,時而抬頭做答,在笑容中甚至帶了一絲可愛。他的眼睛會讓人忘記他的年齡:在說起電影時,這雙眼睛閃閃發(fā)光。

1955 年,羅蘭·艾默里奇出生于德國古城斯圖加特。那一年,一場大雪席卷了德國。在這樣的自然環(huán)境中出生,加上東西德多年的并不平靜,讓童年時期的他,骨子里對于極端境況中人性的閃光,就有了最直接而深刻的觀感。

艾默里奇經(jīng)歷過年輕時代的失意,職場挫敗,也經(jīng)歷過迷茫期。他有過無人賞識、重重磨練的青春。但,這都不能湮滅一個腦海中有無限想象世界的少年。22 歲,他因為看到了喬治·盧卡斯的《星球大戰(zhàn)》而決定,回到學校,去慕尼黑電影電視學院學習制片與導演。可是,在畢業(yè)作品《諾亞方舟法則》被柏林電影節(jié)賞識后,電影市場卻沒有放過他,第一次創(chuàng)業(yè)的電影制作公司,失敗了。

但最難的日子里,艾默里奇也沒有放棄。“我曾經(jīng)為做電影的曲折掉淚,也曾覺得自己像個斗士。”后來,他來到了好萊塢,在名不見經(jīng)傳的情況下,拍攝了科幻災難片《獨立日》,從此走向了視覺震撼與人性閃光交織的造夢之路。后來,無論是《哥斯拉》《后天》《2012》還是《獨立日2》,直到2019 年的《決戰(zhàn)中途島》,每一次,他都在向過去的自己告別,向全新的道路進發(fā),誰也不能左右他的堅定。

人們說到羅蘭·艾默里奇,總會說,哦對,那位成功的好萊塢大片導演。“我大概就是人們常說的那種家伙:整天都在叫嚷:‘好萊塢怎么總是在做相同的題材!’”但羅蘭也說過:“主流電影就是能吸引大多數(shù)人去看的電影。有時人們說,故事看上去都有點像,其實也是因為,觀眾們想去看這樣的故事。不過,任何規(guī)則都是為了打破規(guī)則而存在的。”

“好萊塢是對成功頂禮膜拜的,只要你成功,他們就不斷地想來找你拍電影,但這時候考驗你的依然是那個永恒唯一的題目:你想做的是什么?你必須回答好這個永恒唯一的題目才能繼續(xù)成功。”他清醒地知道這一點。

出人意料的是,無論是私人行程還是國際影展,艾默里奇已經(jīng)來過中國四五次了。他是個中國藝術品愛好者,也很愛在中國旅行,還曾經(jīng)在爬過長城后“感慨”:“長城太美太震撼了,如果在電影中炸長城,那,我得想想,想想!”

“每次來中國的時候,中國都似乎變得更好,我很驚訝中國發(fā)展得這么快。我想,大家對于中國的固有印象應該被打破了。”

創(chuàng)新,不留戀成功,打破固有觀念,也是艾默里奇最愛做的事情。雖然此前在大眾印象中,艾默里奇是“災難片之王”,可實際上,他本人并不喜歡這樣的稱謂。“我不愿意被貼上固定的標簽。我也不是特別熱衷拍續(xù)集電影的人。我一直希望嘗試開創(chuàng)性的東西。”

《決戰(zhàn)中途島》,就是這樣一次全新的嘗試,一如既往,是羅蘭導演與自己的決戰(zhàn)。

羅蘭艾默里奇

最逼真 普通人

逼真的航母群戰(zhàn)、浩蕩的轟炸場景以及觸目驚心的戰(zhàn)斗第一視角,史詩級的大片質(zhì)感,讓《決戰(zhàn)中途島》在預告片時,就點燃了觀眾的神經(jīng)——“我倒要看看艾默里奇這次怎么炸掉太平洋!”

艾默里奇這次真的會“炸太平洋”嗎?也許會,也許不。無論如何,二十年前的一部中途島紀錄片,給他留下了難以磨滅的印象,后來,時機終于成熟,他和團隊決定拍攝《決戰(zhàn)中途島》。他們在無窮無盡的資料和歷史影像中做了一年又一年的研究,力求還原當年最真實的每一處。

在一個幾十年前的歷史故事中,在21 世紀日新月異的技術和娛樂體驗中,什么才是最能打動人心的力量呢?

“真實,細節(jié)。”艾默里奇說,“我一直喜歡一個普通人面臨極大的挑戰(zhàn)這種主題,戰(zhàn)爭其實也是人的災難。我喜歡在極端情境中,普通人所表現(xiàn)出的英雄主義。那是自然的內(nèi)在的英雄主義。如果說某一些題材我特別喜歡,那這就是。”

為了凸顯出真實,整個劇組來到了珍珠港實地拍攝,也通過攝影棚搭景還原歷史中的真實場面,按照原尺寸打造了戰(zhàn)機,還設計了許多大量第一視角的空戰(zhàn)特效鏡頭。另外,還有很多驚險畫面是用C G 完成的。“首先要拍的是航母起飛的跑道,通過360 度環(huán)形拍攝,完成之后再拍飛機的起飛,通過非常精確的攝影師的位置和電腦進行計算,才能把這些組合起來。航空母艦是在大海當中進行航行,同時還有水的效果。”

“拍這樣的電影總會有一種責任感,希望很準確展示歷史真實,同時也知道我在拍一部電影,需要有一定的娛樂屬性,比如帶給觀眾身臨其境的體驗。”

2019 年的電影世界,更多元,更紛呈。在李安導演開始使用3D 4K 120 幀來拍攝電影時,早早就開始使用新技術的艾默里奇,卻更欣賞攝影的傳統(tǒng)技術。“我就算用數(shù)碼相機拍攝,也會喜歡讓畫面有傳統(tǒng)相機拍出來的感覺。拍攝過程中,我使用8K 來拍,這樣會讓細節(jié)更多,而且演員如果狀態(tài)好,一場戲能剪出來三條鏡頭。”

“最重要的,是電影本身的故事要好,特效要好。”

作為每次都能出神入化運用特效的導演,《決戰(zhàn)中途島》這次的特效又如何?

“《獨立日》之后很多事情都發(fā)生了改變,當年我們用模型做特效,但現(xiàn)在已經(jīng)完全發(fā)展為使用電腦科技,人們幾乎可以制作出任何畫面。這也讓人思考:‘誰’在使用特效,要拍什么,用何種方式呈現(xiàn)?”

特效組是2000 人的團隊,每天艾默里奇都會花很多個小時做特效回顧,反饋調(diào)整。“如果我有一兩天沒有和特效組開會,我會很緊張。”他的團隊知道,導演堅持認為,從時間到細節(jié),羅蘭堅持努力確保影片各個方面都盡可能精確。”

令人驚嘆的當然是那些第一視角的體驗感,對于真實情境的無差別還原,但某些場景也耐人尋味。艾默里奇分享道,片中有個場景是,很多人排隊在甲板上撿東西。“我們通過和老兵交談了解到,他們通過這種方式在等待遠方要歸來的戰(zhàn)友,這也是對軍人的一種崇敬。”

最具大片感的視覺體驗里,最動人的,依舊是普通人的情感力量。

羅蘭艾默里奇

令人興奮的 是新視野

《決戰(zhàn)中途島》吸引了一眾大咖來參演,羅蘭·艾默里奇說:“我們的影片有三條故事線,描繪了三條互相交織的戰(zhàn)爭視角,這次請到非常多具有辨識度的演員,同時他們又和歷史上的人物有非常棒的貼合性。”

劇組第一個接觸的就是伍迪·哈里森。“我們讓他來演切斯特·W·尼米茲,一個將軍,他立刻就同意了,別的演員要吸引過來,那就更容易了。”艾默里奇輕松地開起了玩笑。

但他自己清楚地知道,其實,容易吸引人的根基在于劇本優(yōu)秀、團隊優(yōu)秀。“再加上好萊塢最近的風潮是,越真實越動人。因此,《決戰(zhàn)中途島》這樣根據(jù)真實歷史事件改編的故事,讓每個參與其中的人,都有了一種和諧的凝聚感。”

有趣的是,難以忘記的一幕也出現(xiàn)了:當年的好萊塢西部片大導演約翰·福特也出現(xiàn)在了《決戰(zhàn)中途島》中。這有部分是基于歷史真實的:1942 年,帶著攝影機去了中途島的約翰·福特也不知道會發(fā)生什么事,但當真正的大事發(fā)生時,他和攝影師一起來到了房頂上,拍攝了關于中途島戰(zhàn)役的紀錄片。即使他后來為此受了傷,也贏得了奧斯卡最佳紀錄片獎。

令人興奮的還有,《決戰(zhàn)中途島》是羅蘭·艾默里奇和中國制片公司的一次合作。

2017 年,博納集團董事長于冬和羅蘭·艾默里奇在戛納電影節(jié)相遇,一次海邊的長談,讓兩人一拍即合。如今,超級強大的演員陣容、驚心動魄的海空戰(zhàn)爭場面、大量空戰(zhàn)第一視角的震撼特效,都一一呈現(xiàn)在觀眾面前。既是一場視聽盛宴,也見證了中美電影人重量級的合作旅程。

于冬回憶道:“當年大家看到的《珍珠港》,還是靠模型去做的,現(xiàn)在的《決戰(zhàn)中途島》,已經(jīng)能做到戰(zhàn)爭場面和特效完美結(jié)合,效果比二十年前的《珍珠港》跨越了一大步。如此逼真的特效,在這個類型上,以前是難以做到的。這也是全世界最尖端的特效戰(zhàn)爭片的展現(xiàn)。”

喜愛中國,和中國合作拍攝制作了《決戰(zhàn)中途島》的羅蘭導演,平時對中國電影也頗多關注。“我想到在越來越國際化的時代里,我們會擁有越來越國際化的視野。確實,我希望來中國拍攝電影,雖然還不確定是什么樣的故事,但我一定會回來的。”

2019 年被譽為中國的“科幻元年”,因為一部科幻片《流浪地球》。這部電影有很多致敬羅蘭·艾默里奇那些風靡全球的科幻片的影子。有意思的是,艾默里奇導演也看過《流浪地球》,還對它贊譽有加:“我非常喜歡這部電影,非常好的制作,非常好的視效,充滿了想象力”。

不過,他也會“不服”地告訴我們:“‘如果地球出現(xiàn)危機,美國人會奔向新的家園,而中國人難離故土’,這個概念我不同意。在我自己的電影里,人們還是留在地球上的,比如《2012》地球是被水淹了,在《后天》中,人們被困在了冰川時代樣子的地球上,在絕境中奮進。”

如果明天就是世界末日,這個永遠讓人猜不出下一步會做什么的人,最想說什么呢?

“那你要清楚誰是你最愛的人,你要和你最親近的人待在一起。但如果有人能想辦法阻止末日的到來,也不錯。”

“您會成為那樣的人嗎?”

“我不知道。可能是哪個比我聰明的人吧。”又是一句出人意料的回答。

未來,羅蘭導演還會給我們什么新的驚喜?誰知道呢,他的新視野,很有可能,因為中國的現(xiàn)在,因為中國的未來,因為中國的機會,而打開了。