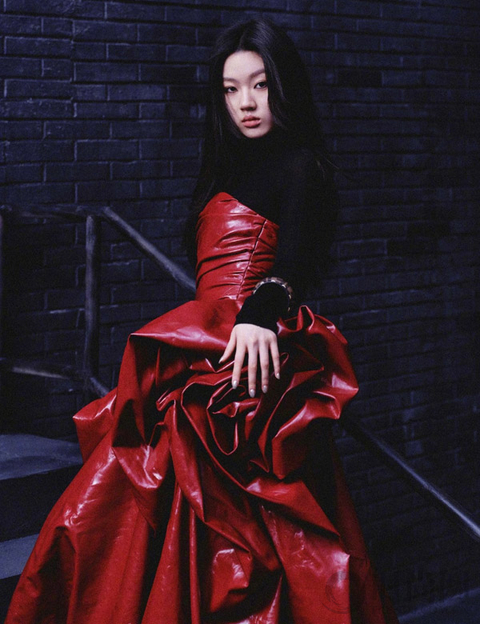

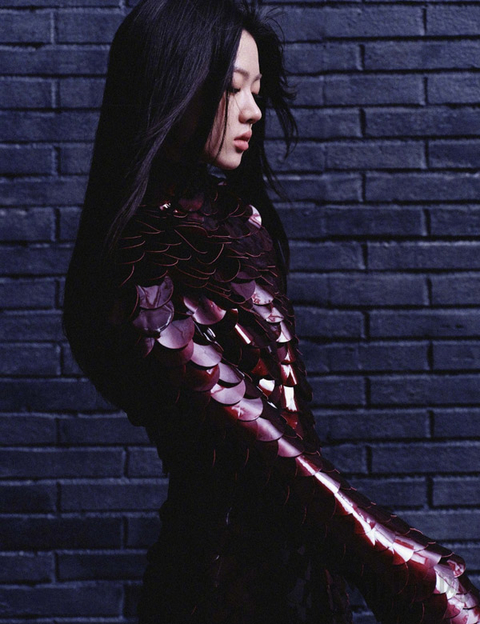

單依純

單依純買了一臺(tái)數(shù)碼相機(jī)。小貓,小狗,陰天,晴天,她到處走走看看,想記下不一樣的東西。相機(jī)很輕,上手很快,她只當(dāng)傻瓜機(jī)用,但其獨(dú)特的影調(diào),讓生活戲劇化起來(lái),一些零散的片段就這樣塞進(jìn)了SD卡。

她沒(méi)想過(guò)要分享出來(lái)。“很長(zhǎng)一段時(shí)間,我不太希望自己暴露在大家面前,也不一定是沒(méi)有安全感,我不知道,只是更喜歡我的生活不要太被關(guān)注。”面對(duì)外界好奇,她能交代的,唯有音樂(lè)。

單依純

再勇敢一點(diǎn)

窗上有了水汽,暖氣開(kāi)足了,加濕器咕嘟嘟地工作著。像一只停泊在北方的南燕,搬來(lái)北京后的單依純,正在度過(guò)她的冬天。晴朗,干冷,純粹,枯黃的樹(shù)葉在風(fēng)中打轉(zhuǎn),飄搖向上。風(fēng)大時(shí)帶著綿長(zhǎng)哨音,是人間的混響。凜冬時(shí)節(jié),正適合她這樣的宅人,窩在室內(nèi)聽(tīng)音樂(lè)。

兩年前她制作了個(gè)人首張專輯《勇敢額度》,并發(fā)行了實(shí)體黑膠唱片。從《空耳》《雨后日記》,到《匿名星》,再到充滿驚喜的英文歌《Tell Me》,是一份十足的單氏風(fēng)格大賞,細(xì)膩的處理,光滑得如冰如絲。她的聲音有磨砂般的質(zhì)感,極強(qiáng)的聲帶控制力和轉(zhuǎn)音,像給大腦做按摩。

那張專輯記錄了她的二十歲。青澀、慌張,又故作鎮(zhèn)定,人間好奇,世界無(wú)限。單依純家里,也有一臺(tái)自己的黑膠唱機(jī),她記得拿到《勇敢額度》的實(shí)體黑膠時(shí),那種如釋重負(fù)的感覺(jué)。“我全程都在參與,糾結(jié)著可能只有我感知到的細(xì)節(jié),從色調(diào),字體的設(shè)計(jì),構(gòu)圖,一遍遍地修改,經(jīng)歷了很多。”

單依純

兩年過(guò)去,籌備第二張專輯的過(guò)程,是她的又一次勇敢。這次邀請(qǐng)到了她一直欣賞的制作人常石磊,他一坐下來(lái)就說(shuō),你有點(diǎn)像林黛玉。因?yàn)閶寢屜矚g越劇,單依純小時(shí)候就聽(tīng)過(guò)“天上掉下個(gè)林妹妹”。兩人一拍即合,新歌《純妹妹》應(yīng)運(yùn)而生。俏皮靈動(dòng),叛逆出格,在當(dāng)下的音樂(lè)市場(chǎng)獨(dú)樹(shù)一幟。

拿到詞的時(shí)候,單依純好一通記誦。歌詞寫意又抽象,精怪又婉轉(zhuǎn)。前面幾句完美適配她的空靈音色,“暖風(fēng)吹,不識(shí)愁滋味,百轉(zhuǎn)千回,怪陶醉”,她先在唇齒間淺吟低唱。40秒后,瞬間換了風(fēng)格,“天怪乖,地怪乖,可愛(ài)可愛(ài),有花就開(kāi)”,充滿天馬行空的大膽嘗試。

它很不單依純,但又特別單依純。“《純妹妹》很難唱,但不是為了難而難,就是一步步走到這里。做這張專輯有點(diǎn)像創(chuàng)作營(yíng),一邊探索,一邊制作,有很多未知,我覺(jué)得這樣才好玩。”單依純說(shuō),她不希望自己的風(fēng)格受限,常石磊很有自己的味道,也很會(huì)挖掘我自己的特性,是一個(gè)很適恰的合作者。

單依純

錄音機(jī),音樂(lè)節(jié)和其他

新歌《多少的光陰》做出來(lái)后,單依純發(fā)了一個(gè)小視頻,記錄歌手與制作人的日常。兩人坐在桌邊,面前有三塊顯示琴鍵的屏幕,連在一起是一個(gè)完整鍵盤。常石磊主奏,單依純輔助,兩個(gè)人玩得妙趣橫生。“那天本想彈唱《多少的光陰》,但我們?cè)谝粋€(gè)朋友家,沒(méi)有琴,就用手機(jī)和平板即興玩了一下。”

單依純是典型的00后,她接觸音樂(lè)的時(shí)候,全球早已邁入數(shù)字化。承載音符的,不是磁帶、CD,而是一串二進(jìn)制代碼,在英特網(wǎng)高速傳播。她對(duì)介質(zhì)并無(wú)執(zhí)念,但喜歡實(shí)體的觸感。“我4歲的時(shí)候,媽媽還在單位上班,廠里有一個(gè)哥哥,收了一臺(tái)雙卡錄音機(jī),那是我第一次接觸磁帶。”

等新專輯做完,她會(huì)考慮做CD和黑膠的實(shí)體版。對(duì)歌迷來(lái)說(shuō),CD播放器更易得,而享受黑膠唱機(jī),需要足夠的空間和心情。入行這幾年,單依純也收藏了喜歡的歌手和樂(lè)隊(duì)的黑膠唱片,只要有空,就想去市面上淘一淘。

單依純

不久前去土耳其工作,在當(dāng)?shù)嘏e辦的第13屆亞廣聯(lián)電視歌曲節(jié)上,首唱《多少的光陰》。本想去一些小店淘碟,導(dǎo)游給帶到了大眾旅游購(gòu)物街。“東西都挺好,就是很像義烏商城,仿佛回到了浙江。”她吃了一兩頓烤肉,享受咖啡和甜品,和團(tuán)隊(duì)短暫休整了兩天,又回國(guó)繼續(xù)工作。

歌迷日常盼專輯,盼綜藝,盼OST,單依純馬不停蹄,絲毫不怠。“明年會(huì)有新的演唱會(huì)”,她悄悄透露。“演唱會(huì)和音樂(lè)節(jié)不同,和綜藝舞臺(tái)也不同,我和歌迷的情感交互是不一樣的,每一個(gè)情緒都被捕捉,每一次發(fā)聲都有回應(yīng)。這一晚上都是你自己的,我會(huì)覺(jué)得,那是獨(dú)屬于我們的時(shí)間和地方。”

當(dāng)然,音樂(lè)節(jié)也充滿驚喜和刺激。那感覺(jué)怎么說(shuō)呢,像開(kāi)盲盒,你不知道場(chǎng)上的觀眾為誰(shuí)而來(lái),聽(tīng)到自己的歌是何種的反應(yīng)。“其實(shí)對(duì)歌手和觀眾來(lái)說(shuō),都像開(kāi)盲盒。演唱會(huì)的樂(lè)隊(duì)要反復(fù)磨合,確保每一個(gè)細(xì)節(jié),而音樂(lè)節(jié)的樂(lè)手更愿意自由發(fā)揮,所有人都能獲得新鮮感。”

單依純

空白的紙張和音軌

單依純談及做音樂(lè)的快樂(lè),但她也不避諱——?jiǎng)?chuàng)作的壓力。毫無(wú)疑問(wèn),那是一個(gè)痛苦和享受伴生的過(guò)程。就像作家害怕空無(wú)一字的白紙,她在準(zhǔn)備一首歌時(shí),也會(huì)在唱出第一個(gè)字前感到壓力,那是對(duì)作品的敬畏,對(duì)自我的審視。“很多人說(shuō),是不是該做一些心理暗示,對(duì)我來(lái)說(shuō)都沒(méi)用,緩解焦慮的辦法就是開(kāi)始做事。遲遲不敢開(kāi)始,就會(huì)愈加害怕,那就成了惡性循環(huán)。”

有了第一條音軌,第一段Demo,身心也慢慢松弛下來(lái)。這也是她想去《五十公里桃花塢-曠野》的原因。“一來(lái)它不是音綜,音綜的錄制節(jié)奏是很緊湊的。每隔一小段時(shí)間,就要準(zhǔn)備一首歌,而我又屬于特別糾結(jié)的人,尤其在編曲和演唱的設(shè)計(jì)上。”二來(lái)我看過(guò)嘉賓在里面的互動(dòng),我很想跟他們交朋友。”音樂(lè)綜藝的強(qiáng)度,遠(yuǎn)大于做一張專輯。

舞臺(tái)是不可更改的。一定錄制成影像,就永久定格,成為一件帶有個(gè)人印記的作品。每一次剛演完時(shí),單依純對(duì)自己的表現(xiàn)都不滿意,覺(jué)得有欠缺,或者可以更好,但是隔段時(shí)間再看,又會(huì)發(fā)現(xiàn)完成得還不錯(cuò)。“甚至還有一些細(xì)節(jié),我都想不到自己之前為什么是那樣處理的,我總能從以前的自己身上學(xué)到一些東西。”

單依純

在《桃花塢》和《毛血汪》這樣的節(jié)目里,她唱得更隨意,音樂(lè)一響就跟唱,或者腦海里有了旋律就想唱。所有歌都能唱成她自己的風(fēng)格,這一點(diǎn)好神奇,想來(lái)單依純也不過(guò)二十來(lái)歲,真想看看她還有多少可能。而這場(chǎng)大型社交實(shí)驗(yàn),也一定程度影響著、改變著她的做事風(fēng)格。

“前兩天我給他們發(fā)消息,說(shuō)突然就非常想你們。因?yàn)槟翘焱硭恢X(jué),在網(wǎng)上刷到了以前的片段,就有感而發(fā)。其實(shí)這非常不像我的性格,以前我絕對(duì)不會(huì)說(shuō)‘我好想念你們’,這種話在我的世界里是沒(méi)有的,覺(jué)得好肉麻,但是現(xiàn)在的我愿意說(shuō)。”她依然是I人,但有些東西正在打開(kāi)。

單依純說(shuō),自己是被動(dòng)型人格,眼下剛來(lái)到北京,一個(gè)熟識(shí)的朋友都沒(méi)有,要和環(huán)境一點(diǎn)點(diǎn)適應(yīng)。年初她嘗試了一次滑雪,覺(jué)得頗有興趣,“教練也說(shuō)我有天賦”,又到了開(kāi)板的季節(jié),她很想去新疆滑一次。“阿勒泰風(fēng)景很美,我很想去看看,但我很菜,也宅,我需要一個(gè)教練,也需要能拉動(dòng)我一起去的朋友。”

單依純

她常常說(shuō),想在哪里待上幾個(gè)月,什么都不做,就只是生活。“我也只是嘴上說(shuō)說(shuō),沒(méi)有那么大的動(dòng)力,如果真有三五好友,大家坐一起聊聊天就好。”真正讓她動(dòng)心過(guò)的,是法國(guó)巴黎。“我在那兒沒(méi)人認(rèn)識(shí),沒(méi)有社交壓力。當(dāng)?shù)厝撕苡哪埠茔紤校雒考露家H自出門,而不是快遞、外賣,如果真的住在那,會(huì)重拾我的線下生活。”

單依純的世界,就像她常用的那副降噪耳機(jī),即使沒(méi)播放歌曲,也聽(tīng)不太清外面的聲音。她需要一個(gè)專屬于自己的空間,那是她的快樂(lè)容器,但也需要這個(gè)世界,并保持一種若有似無(wú)的聯(lián)系。最后的最后,我們問(wèn)他,每一件樂(lè)器都有共鳴腔,才能發(fā)出獨(dú)特的聲音,你近來(lái)最有共鳴的事是什么?她說(shuō):“我們剛剛說(shuō)過(guò)的話里,就有挺多共鳴的點(diǎn),我覺(jué)得,一下子把我的心里話說(shuō)出來(lái)了。”

攝影:何開(kāi)拓一 / 策劃、造型:何驕 / 統(tǒng)籌、服裝:Hui / 采訪、文字:陳晶 / 妝發(fā):高建 / 服裝助理:海燕 / 妝發(fā)助理:彭瑜