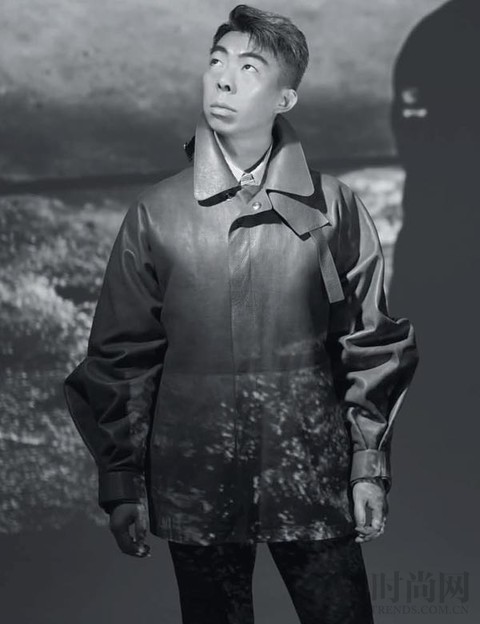

路陽

2016 年3 月,據《繡春刀·修羅戰場》開機還有一個月的時候,華策影業制片人萬娟給路陽拿來了《刺殺小說家》的原著小說,問他有沒有興趣改編成電影。之前他聽過雙雪濤這個名字,但對他的作品算不上熟悉,回憶起一氣讀完小說的那個下午,他只有一個印象,“一見鐘情”。

他喜歡雙雪濤的語言風格,但能讓他動改編成電影的念頭的,還是更多隱藏在文字之下的東西:“就是某些它的價值、情感、表達都和我在同樣的頻道上,是我想說的(東西)。”他在其中也看到了可以比《繡春刀》系列挖掘得更深的可能。“這個故事有關個體如何挑戰命運,挑戰的來源和依靠,其實是希望和信念。”

啟動前,路陽對電影的制作周期預估是五年,第一個預告片上就標明了2021年春節上映。去年因為新冠肺炎疫情的打擊,許多既定的電影不得不改期甚至下落不明,《刺殺小說家》的按部就班,恰好與種種不確定擦肩而過。都說世界已經改頭換面,電影的主題與“后疫情時代”有了一種更為密切的關聯。“我們說的是意識形態之外一種很樸素的愿望,就是相信將來會更好。”

路陽

“如何讓觀眾一起選擇相信?”

3 萬字不到的小說文本,一個直接命中他的命題,加上潛伏在其中的各種可能性,這塊基石讓路陽“感到非常幸福”。原著中最重要的就是小說家和殺手之間的人物關系,也是電影中最濃墨重彩刻畫的部分,但它又是一個同時在兩個世界展開的故事。“從文學到視聽化的轉化確實要做很多工作。我們讀文學的時候有一個自身的節奏,但在電影里它不是這樣的,我們要用另一種方式去講故事。”

小說中有留白,人物的前因后果往往如藏在水平面之下的巨大冰山底座,可感知而不可親見。“小說里人物的邏輯甚至不需要太清晰,因為讀者會自己尋找,甚至停下思考。電影也有留白的部分,對我來說這次在創作上非常有挑戰,有很多新的課題要去解決和攻克——這不光是改編和翻譯,而是要重新建立一種想法。”

《繡春刀》系列的故事和劇本都是從人物出發的。“我們要搞清楚的是,他是一個什么樣的人,他要做什么,他的訴求和欲望是什么,這些會讓人物帶著我們往里去。”拎起那些故事的線索很明確:需要錢,需要幫助一個關心的人,需要解救一個處于危險中的人。

但《刺殺小說家》的主題看起來超過了一般的現實認知,有一些形而上。“它的主題是‘相信就能實現’,不具象,發生的可能性、概率性很小。”難題擺在面前:“我們怎么說服觀眾去認可主人公的選擇,和他一起選擇相信呢?”

路陽

對整個創作團隊來說,這種“相信”也需要過程。董子健讀完《刺殺小說家》劇本后的第一反應是驚訝,怎么有人敢拍這個?事實上,2017 年路陽基本敲定最終版前,劇本已經琢磨了近兩年。“(改了)幾稿就不說了,中間甚至還幾乎推倒重來過。電影表達的情感核心一定是一件事甚至是一句話,但我們要用非常有意思的人物和故事把它們包裹起來。人物的故事一定是從主題上生長出來的。”

在路陽看來,董子健本身的氣質就具有這種說服力。他對董子健的第一印象是“內心干凈,很有能量,又不會炫耀”,董子健的思考方式和成熟度都有超過他年齡的部分,這完全契合了路陽的期待。“我希望這個演員年輕、有活力,真的有少年感,又希望兩個人物間有反差,所以他對世界要有一個深刻的認識,他經受過磨難,但仍然抱有希望。”

董子健扮演的小說家在兩個時空里都真實存在,這當然跳脫了現實主義,但他覺得不一定要說服自己完全“相信”。“我不自信或者最無措的時候,表演的反應是最自然的,因為你現實中的情緒是最真實的。那種不知所措的感覺,甚至可以刻意保留一點在表演中。”

這和路陽的目標不謀而合,就是讓觀眾和故事里的人物同步。“接受的信息、情感的反饋都是同步的,他們做出了一樣的選擇,當然這個時候,這還是我一個美好的愿景。”他也相信那個“支撐點”的可靠,“一個人能去相信一定是有切實的動機的。小說里是一個尋找孩子的父親,這個設置就足夠讓我去相信這個人,一個父親為孩子可以做任何事,包括相信某種只有0.1% 的可能性。這是人之常情,也是本能。”

路陽

過程本身就是一種驗證

要把故事落到實處,需要一切視覺化的呈現去支撐,《繡春刀》系列中大多運用的是實景拍攝,《刺殺小說家》里則用到了許多高難度的特效和后期。最初路陽約特效指導、動作導演、攝影師等一群人開會時,大家都覺得他瘋了。“他們不相信我真的會按劇本去拍這樣一個故事,他們甚至以為,開完幾輪會之后我會知難而退。”

在雙雪濤的小說里就是兩個平行世界,互相影響、對應角色的命運互相有能量的聯系,路陽對此有心理準備。“ 我們就是要兩個世界同步去推進故事、展開冒險,要去學習和適應真正能呈現這些關系的技術和手段。11 個月的前期準備時間,就是把一件瘋狂的事情變成一個可以操作的事情。”

故事里的“異世界”需要大量的概念設計。“需要我們花功夫去設計許多新奇的視覺奇觀、世界的肌理。”而“現實世界”的設計則更需要拿捏好分寸。“因為它提供了一個強烈的假定性。”兩個世界的關系直接決定了父親相信的能力。“他一定是見證了某種奇跡或是神力才被激發了,那么,現實世界中的美學應該基于怎樣的生活氛圍和年代?每一個細節的確定都會對觀眾起到潛移默化的影響,影響他們接受和進入故事的程度。”

本來,路陽試圖用兩種色調去區分兩個世界的差異,但后來他意識到,這是個一廂情愿的想法——這種刻意,會影響觀眾觀看時的專注度。“前期我們的確設計了許多呈現兩個世界變化的方式,比如讓異世界更絢麗一些,但它不能絢麗過度到失去真實感。我們相信那個世界是可以自己成長的,里面所有的人都應該是鮮活的。”后來他們用“光”作為兩個世界求同存異的連接線索,觀眾能感受到變化,卻不一定能看破。

電影在重慶實景拍攝,借用了這個城市不少魔幻“8- D” 的效果。拍攝時是冬天,重慶的植被依然是一片綠色。“樹木的根系很強烈,還有很多在空中的藤蔓植物,能讓人感覺到這是生命力強勁的表征。”

整個電影的后期花了兩年多的時間,剪輯就用了七個月。“每一版剪輯推進,包括有特效鏡頭調整的時候,我們幾個主創都會根據看到的結果腦補出應該呈現出的畫面,但其他人看來,還是一堆綠布加一群跑來跑去的小人。”

他們已經在這個項目中沉浸了好幾年,讓路陽感到驚喜的是,每個階段的鏡頭、每個部門的創作,不管是聲音、特效還是調色,階段性反饋的成果都超過他的想象。“工作量近乎之前的十倍。舉例來說,《繡春刀》我們花了四五個月完成了全部的聲音,但這次聲音部門工作了近一年,有些部分聲音的軌道數有上千層之多。”

要構建起這個細節豐富的新世界,他們要面對很多不熟悉的東西。“我們要讓觀眾感到這個世界里的東西是有生命力的,有質感、有分量。”一分鐘的鏡頭里可能有一千種聲音元素出現,他們要做足夠冷靜的取舍。“要分辨出哪些是對敘事最有價值的聲音,哪些是畫面外形成重要信息的聲音,包括音樂和臺詞的比例,創作思路和我們之前的經驗的確是不一樣的。”

電影的整個制作過程,在路陽看來就是對電影主題身體力行的驗證。“我們相信這種可能性。如果一開始就不信的話,我們不會做這件事。這不是建立在狂妄和無知上的,不是唯心的判斷,最初我看到小說決定拍成電影的時候,就知道可以找到做成這件事的伙伴。”

這些人匯合在一起,是1+1 遠大于2 的效果。路陽之前就和MoreVFX 公司合作過,在《刺殺小說家》制作的五年中,他們也參與了不少其他電影的創作,技術和理念都有飛速的成長。“他們給我們提供了可能性,我隨時會去問,你覺得這樣拍可行嗎?他們不會隨便回答可以還是不可以,但如果徐建(刺殺小說家視效指導&MoreVFX CEO)告訴我‘差不多’,我就知道他們一定能做到。”

最初對于電影需要五年制作周期的預判,同樣基于科學的流程分析。“不是靠誰的一口氣撐在那兒的,電影制作需要用非常系統的方法把大小具體細節一一列出來。比如電影中數字角色的模型制作,在它的引擎里面數達到1 億多個面,因為不僅要模型做得好,還要活靈活現,真實到每個毛孔都可以開合、變形,隨人物的表情和表演發生變化。一開始雖然我們并不清晰地知道我們要做這些工作,但我們有預感要用到的時間量。”

路陽

“我比任何時候都更相信電影”

路陽很喜歡看動漫。“比如浦澤直樹、《20 世紀少年》、《怪物》這些。”在他看來,早期的時候漫畫其實突破了攝影的限制,在特效還不那么發達的年代,“漫畫有它獨特的表現力和張力,可以用夸張的方式、用第一視角去描述世界和人物”。這種限制在技術革新后被漸漸打破,但兩種呈現方式仍然各有所長。

近年來網飛公司制作了不少由漫畫改編的電視劇,雖然用鏡頭還原漫畫中的場景與從文學文本構建鏡頭的方式非常不同,但路陽看到了其中不同的難點。“你去復制、還原漫畫中的一個鏡頭當然很好,但這不是漫畫的精髓,漫畫還是有它的主題表達的,電影是否能帶給我超過原著的那種沖擊力?那種能量本身才是重要的。改編后的電影一定要獨立于原作之外,有自己的生命力才有存在的價值。”

漫畫的分格方式和電影的分鏡頭有一些相似的概念,但他覺得其中存在一些基本的不同:“戲里有調度。”“這是需要演員去完成的。所以每次我先考慮的是這場戲里的內容是什么,如何控制故事的節奏、演員的表演,然后選出最優方案去進行分鏡頭設計。”

《刺殺小說家》的拍攝許多都牽涉幾百人的大場面調度,拍攝前每一個方案都經過精準的演練。他不喜歡現場的即興發揮形式。“我的工作習慣是開拍前最大程度地做好所有計劃,溝通到非常細致,到現場只要各司其職,拍哪些鏡頭、機位在哪里全都一清二楚,現場的時間可以留給打光和演員表演的細節調整。”

他喜歡這種工業化的工作流程。單單是前期分鏡頭的部分就做了四個月,每周集中討論方案的可行性和性價比,復雜的方案全部再演練一遍。“我們要保證這個項目的鏡頭呈現效果,不能在開拍前心里沒有底,不希望有折扣。”即使現實的遺憾必然會出現,路陽都想盡己所能保證鏡頭的安全性、演員的安全性。“如果每個鏡頭都損失掉一點的話,它就會變成另外一部電影。”

這種方式也讓演員心安。在雷佳音看來,路陽的這些作品總能在某個方面拽著他往前進一步。“人物文本、各條線索都特別清晰,包括導演的能力和團隊的氛圍,你往那兒一站就知道往哪個方向,只是辛不辛苦、能不能突破。”

路陽感激所有的演員,以為角色減肥30 斤的董子健為代表,他們都不遺余力地為這部作品掏空自己。“前期我們有過無數的考量,演員們在我們考慮的東西之外,又帶來了新的驚喜,他們為人物帶來的生動和魅力,都屬于文本劇本和拍攝方案之外的某種東西。”他不希望演員只擔任“執行”的角色,“我知道終點在哪里,但應該從哪條路走過去,這是演員自己的選擇。”

在制作《刺殺小說家》的這些年里,路陽也一并目睹了產業發生的變化。“比如最近就有很多關于電影和流媒體關系變化的討論。人類在不同時期需要不同形式的藝術,這是基因中的需求,我們都需要某種熏陶,某種純精神的享受,感受到某種氛圍,這一點上,電影有其他形式不可替代的位置。觀眾對電影的需要不只是信息的獲取,也不只是純粹的娛樂,是一種藝術的需要。我還是相信電影的,而且比任何時候都更相信。”

監制:任博 Renee Yam / 攝影:haochen / 策劃:梅紅妹 Timmy / 采訪、撰文:李冰清 / 造型:陰博文 Blair Yin / 妝發:竇凱