孟京輝導演的新戲《古典愛情》在2025年阿那亞戲劇節上演,他根據余華20世紀80年代末的小說改編,第二幕也保留了大段精彩的原著對話。看似講述一場古代的悲劇愛情,而背后關于人的重重失落與遺憾,回蕩于古代與現代交錯的時空。他并不把它看作一出愛情,盡管對這名字本身有格外的偏愛,“古典”“愛情”,放在一起雖然看似矛盾,但那種順著的勁兒特別美。

嘶吼、舞蹈、彈唱,一如往常的激烈乃至于暴烈的情緒,在劇場中回旋,翻江倒海般地涌來,喜歡的戲劇迷喜歡得不得了,感慨看完回去一兩點都睡不著。而初涉孟氏劇場的觀眾也有大呼看不懂的,嚷著不想再看第二回。

比起4月在北京試演時的狀態,孟京輝坦言這次到了阿那亞排這部戲,“更找著感覺了”。他最癡迷的,也是戲劇這種永遠處在“正在進行時”,永遠“不斷往前行走的過程”。

“如果你不享受戲劇是一個過程,戲劇啥都不是。”

比起抽象的先鋒,他更在意現實背后的恒定。

做戲劇在孟京輝看來,是當眾作畫。

從上世紀90年代,他用《戀愛的犀牛》把一批批年輕觀眾拽入劇場,他在現場畫了35年。“當眾作畫,你就畫唄,有時候覺得比起電影導演,戲劇導演挺滋潤的,我們經常就是,明天再說’。”

這種松弛在他看來,又恰恰是戲劇刺激的地方,不確定性太多了。但不管怎樣到了最后,導演自己一定要知道,最后一筆點在哪兒,這畫就成立了。

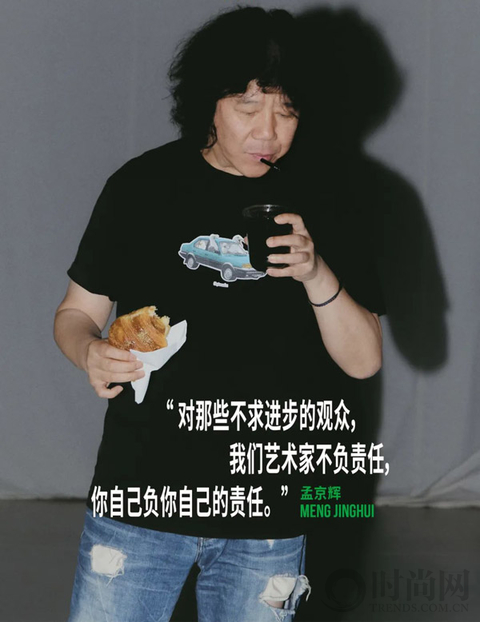

至于“觀眾怎么看”,30年來,這始終不是首先要想的。他覺得大家或許到了該有這樣一種共識的時候。“對那些不求進步的觀眾,我們藝術家不負責任。”

但他不吝惜于場內場外的溝通。當采訪開機前,他特別在意自己與記者離得太遠,因為舞臺是空間的藝術,自然地,人與人聊天時候的“距離”就顯得尤為重要。

還有什么是重要的?到底怎樣才能一直保持先鋒?

在戲劇節的間隙,我們逮著孟京輝問了十個問題。在這個被短視頻碎片吞噬注意力的時代,他交出了另一種可能:去感受、去欣,,獲得多元、多維的體驗。比起抽象的先鋒,如今他更在意現實背后的恒定。

巨變時代里,戲劇也在變化著,但真實的、即時的、充滿不確定性的現場——這是戲劇永恒的生命力,豐富性、深刻性、寬廣性、自然性都在此融為一體。他希望戲劇永恒。

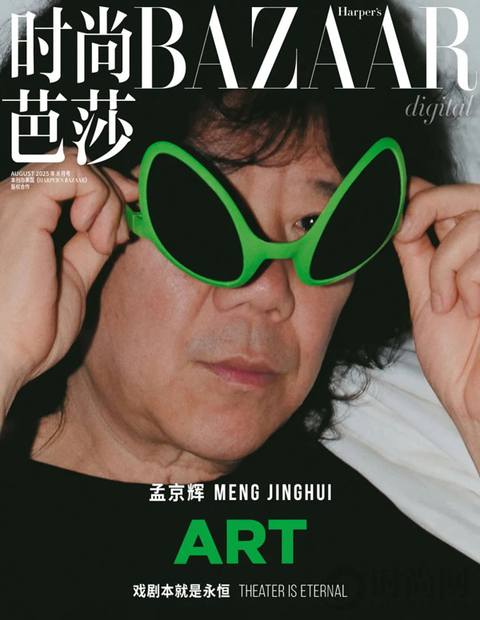

十問孟京輝

Q1:為何想到把余華的短篇小說《古典愛情》搬上戲劇舞臺?是“早有預謀”,還是“終于等到”一個合適的時機?

孟京輝:其實最重要的是“古典愛情”這個名字挺棒的,很精粹,而且“古典”和“愛情”看起來是有矛盾的,但是兩者力間又順著,這個名字特別美。

其實在上大學的時候就讀過這個小說,但是印象不深了。重讀的時候,覺得能從文字里找到我那個時候的很多情愫,在這里面能感覺到好多失落,這個失落感還挺珍貴的。

它不是簡單的關于愛情,它是關于時間,關于人的遺憾,關于人和自我想象的對話。通過《古典愛情》,你還能看到中國文學和中國戲劇是怎么相伴而生的,可以看到上個世紀80年代的狀態以及當下對80年代的反芻。

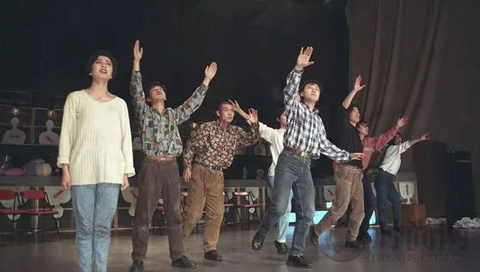

1994年12月份《我愛XXX》的排練場景

Q2:這部戲屬于“瘋狂現實主義”三部曲,更重要的是“瘋狂”,還是“現實”?

孟京輝:以前是我比較注重瘋狂,現在比較注重現實。以前我覺得現實不重要,力量、瘋狂、抽象、反叛,這些東西更重要。現在覺得,現實本身不重要,現實背后所展示出來的東西更重要。

Q3:會擔心大眾看不懂嗎?如果有不好的評價,你的想法是什么?

孟京輝:這是個老問題了。

其實在我看來,觀眾大致分兩種:一種是“讀詩的大眾”,他們有想象力;另一種是不讀詩的大眾,他們可能是“生活的大眾”。你不能簡單地說哪一種更好,或者哪一種和你更密切。其實,他們都與你密切相關——因為你自己身上也存在著這兩種大眾。

我在排戲的時候,從來不會首先去想“觀眾怎么看”。首先考慮的是,我和演員的關系,我和舞美設計、音樂音響、視覺設計的互動關系。我們在排練場里就已經玩起來了,直到作品快完成了,我才突然想到:哎呀,要演出了,那觀眾會怎么想呢?

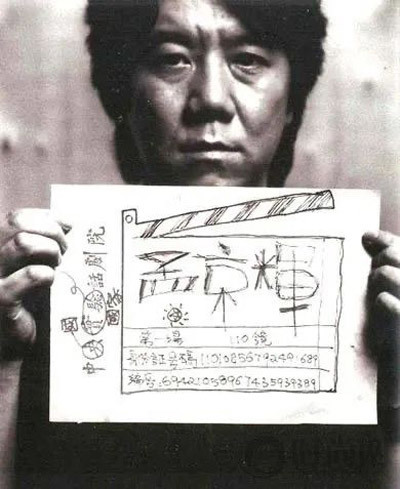

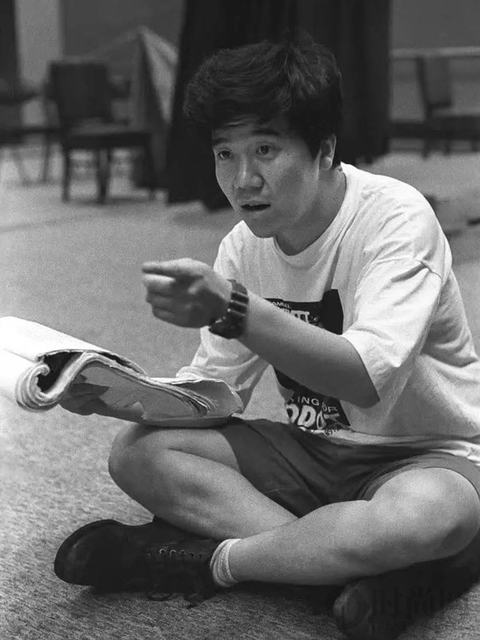

孟京輝,1993年8月25日攝于前中央實驗話劇院《陽臺》排練現場。

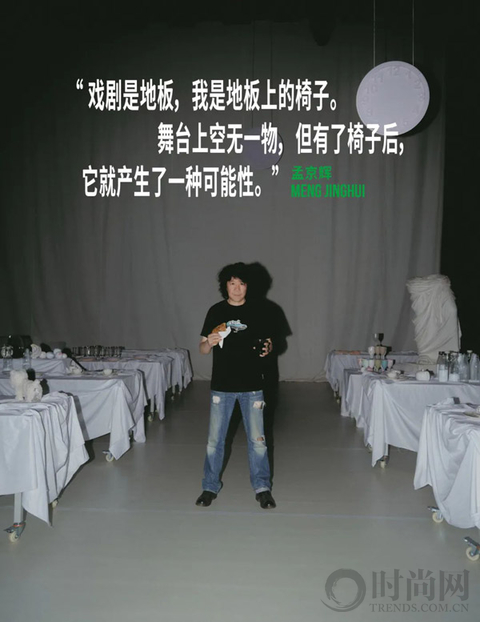

孟京輝,2001年11月攝于北京郊區《像雞毛一樣飛》拍攝現場

戲劇呈現其實有好幾個層面。第一個層面就是劇情、故事的層面,就是張家長李家短,誰殺死了誰,誰愛上了誰,故事誰都看得懂。

第二個層面,是所有的這些情節反映出來的情緒變化、情感波動,這種情緒激發出來的人的心理狀態。很多人看完哭了,那是被第二個層面所打動了。

但還有第三個層面——美學層面,比如它的線條、色彩,聲音的律動,還有波動的情緒的遞進、重復,好多形式感和美學的東西。有了第三個層面以后,前兩個變得更強烈更深刻,而且更加有力量地在你的身體留下了很多東西。

只欣賞第一個,另外兩個拒不接受,什么情緒,哈哈傻笑就完了,可以嗎,當然可以。但這不是少了好多東西嗎?就像你只會看以前的宗教畫,對文藝復興、現代主義,畢加索、達利、莫迪里阿尼,你都不了解,也不知道沒有對自我進行一個美學的訓練,真的對不起,你活該,你看不懂。

繪畫是這樣,舞蹈是這樣,戲劇作為綜合藝術也一樣,也要看到多元的、多層次的東西,欣賞起來多來勁,所以我們有一句話:對那些不求進步的觀眾,我們藝術家不負責任,你自己負你自己的責任。

Q4:從1990年執導第一部戲,35年過去,為什么還在排戲?

孟京輝:我專業是個戲劇導演,不是干藝術總監,也不是干組織者的,我喜歡排練場的感覺,而且在排練場我比較放松。

這次排《古典愛情》,到了阿那亞戲劇節,我找著感覺了,感覺它在不斷進步。戲劇就是不斷往前行走的過程,如果你不享受這個過程,戲劇啥都不是,很固定,不好玩了。它的不確定性,它的正在進行時,我覺得就是戲劇本身。

“現實本身不重要,現實背后所展示出來的東西更重要。”

Q5:你的體力怎么會這么好呢?為什么在戲劇節期間,你看起來可以連續十天不睡覺,卻始終精力充沛?

孟京輝:我說因為我不干別的,啥事都不干,我只能做戲劇。我是一個不太善于跟別人交流,或者是不太跟人交流的人,對,我是一個i人,愿意在家待著,畫個畫。我挺愿意享受孤獨,當你享受孤獨的時候,孤獨就是你的好朋友,隨叫隨到,多好啊。

隨著年齡的增長,我覺著睡覺好像變得更重要了,因為重要,我睡眠質量很高,時間很短,我差不多每天有六七個小時,就挺舒服的。而且我隨時可以睡覺,我們家書房里邊有個沙發,特別神奇,我只要坐在上面,10分鐘以后就能睡著,補夠了,就能保持精力充沛。

Q6:很多人覺得你沒什么變化,你什么時候會變老?你覺得自己和年輕時設想要成為的人,差別大嗎?

孟京輝:我覺得我在慢慢地變老,變老是一個人尋找詩意的這么一個過程,我覺得挺好的。差別不大,我覺得我應該感恩慶幸我能成為現在這樣。

Q7:迄今看過的最棒的一場演出是什么?

孟京輝:太多了,太多出色的演出。對我而言,印象深刻、比較極致的是《奧林匹斯山》,是一部24小時戲劇。從第一天的傍晚開始演出,演到中途,凌晨2點,20多個演員拿出睡袋就在舞臺上睡覺了,觀眾可以出去睡,也可以在劇場里睡。睡1小時以后,觀眾回來,他們再拉開睡袋,再接著跳。

今年給我印象深刻的就是陳明昊導演的《海邊的歐律狄刻》,當火光出現的時候,當小號吹起的時候,當一群小朋友在初升的太陽照射之下,他們稚嫩而又有生命力的臉泛出紅暈的時候,當你看到所有的人帶著疲憊了一晚上的身體,他們必須要重新開始一天的時候,你就覺著,真的,生活特別美好。

Q8:近來跟年輕戲劇人的接觸多嗎,觀察到這一代青年戲劇人身上有什么特點?

孟京輝:在北京青年戲劇節,在阿那亞的“未來戲劇showcase”,都在努力地和年輕的戲劇人進行接觸。有的時候并不真正地了解現在都發生了什么,只能通過一些作品來跟這些年輕的創作人接觸。

他們跟我們原來對戲劇的理解,結構、故事、美學,還有觀演關系,全都不一樣,跟我們那時候完全不一樣。我覺得沒必要的,但是他們覺得這一個小事兒可以做大;有時候我覺得這挺好的,他們又覺得不值得一提,應該說現在是一個變化的時代,變化太多了。

Q9:此時此刻,如果你要用一個詞來形容你和戲劇的關系,你會選哪個詞?

孟京輝:我和戲劇的關系可能是地板和椅子。戲劇是地板,我是地板上的椅子,我是地板上的一部分,舞臺上空無一物,但是有了椅子以后,它就產生了一種可能性。

Q10:在你心目中,未來戲劇是什么樣的?

孟京輝:我不知道戲劇未來是什么。對未來的不確定性,是我對未來戲劇的一個興趣。

在20世紀90年代的時候,很少有人進劇場,中國還討論過戲劇危機,現在很多人進劇場,只不過進劇場的心態變了,我們怎么適應這種變化?是不是戲劇也應該有周期性的起伏?是不是也應該到了重新認識戲劇,重新問自己“戲劇是什么”的時候?

戲劇未來是什么樣?像這次阿那亞戲劇節里面的《謝謝謝謝》《如果這是結局》,你能發現戲劇還可以用另一種方式呈現。

總策劃:徐寧 / 編輯:毛阿達、邵一雪 / 造型:劉鵬飛 / 撰文:葉荔 / 設計:張曉晨 / 編輯助理:張欣竹、三島、胡英琦、Daisy橦 / 平面攝影:哲哲 / 攝影助理:姜宇航