劉佳玉

在V中文版2025年2月THE AI ISSUE中,“everywomen”與深入梳理計算機藝術發展歷程的泰康美術館展覽“跨越六十年:人工智能的創意之火”深入合作。在30位/組藝術家參與的展覽中,我們看到兩位女性參展藝術家——韓婭娟(同時也是展覽顧問)和劉佳玉,以不同的方式與人工智能一起創作;我們也見到了來參觀展覽的工程師王鵬,現任英特爾中國研究院副院長的她邀請我們到訪工作空間時,入口處赫然寫著“讓AI無處不在”。

這不禁讓我們思考,當人工智能的創意之火早已在這個星球燎原,在其前沿領域工作和探索的女性是在以怎樣的姿態與火共處?AI是新的武器,還是新的枷鎖?是我們的孩子,還是我們的工具?

觀眾走進一個帳篷,屏息靜待。帳篷中的傳感器感受到人的存在,隨機播放一段在倫敦采集的聲音:公園、地鐵站、森林、博物館,暗示這是帳篷之外的環境。這是藝術家劉佳玉的第一件新媒體藝術作品《一個真實的帳篷》(A Real Tent)。它創造的關于人類生存境況的比喻似乎仍然有效:在有限的活動范圍內,通過得到的信息,暫時想象一個更廣闊的、也許并不真實存在的世界。

《谷邊/The side valley》,Chao藝術中心,中國北京,劉佳玉,2018

但是,劉佳玉在談論作品時,通常不會先從意義出發。她更關注實際使用的技術,或者在一件裝置、一段影像中起作用的小物件,比如一個傳感器。她眉飛色舞地說起不同類型的傳感器,早年的傳感器功能有限,光敏傳感器只能感受光,麥克風傳感器只能感受頻率,距離傳感器只能感受距離,這讓劉佳玉覺得它們很可愛。

“傳感器也在感受這個世界。它像是一個有一點兒自己小意識的生命體,不小心進化出了這么一個感知功能。”劉佳玉說,那些功能有限的傳感器“呆呆的”。她用了一個形容人類性情的詞。

《虛極靜篤/Streaming Stillness》,威尼斯雙年展中國館,意大利威尼斯,劉佳玉,2022

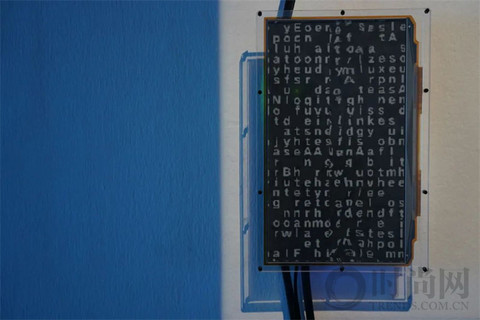

泛靈論概念根植于劉佳玉的創作中,這讓她和技術之間永遠有一種親切而非對抗的關系。2024年,她在個人展覽中引用了威廉·華茲華斯的一句詩“一切思維之靈,一切思想之域,皆流轉于萬物之中”(All thinking things, all objects of all thoughts, and rolls through all things),用來形容她今年的一件作品《詩在風景中轟鳴》。在這件作品中,劉佳玉把華茲華斯的詩歌投喂給人工智能模型,要求它輸出同樣風格的詩句和畫面,并呈現在墨水屏上。作品的名字也是AI想的——劉佳玉說:“我們給這些作品想個名字吧”,“Jiayu*”給了答案:“詩在風景中轟鳴。”

“Jiayu*”是劉佳玉自己訓練的多模態AI模型。

《詩在風景中轟鳴/Floating Aura》,浙江美術館,中國杭州,劉佳玉,2024

2023年,人工智能的浪潮席卷全球,成為了大眾連之前對劉佳玉的具體“工作”沒有概念的父母,也突然知道了什么是AI。這時,一些擔憂的聲音出現了:當人們可以用幾個詞語就生成一幅畫時,藝術家會被取代嗎?這在某種程度上呼應了一百多年前,照相術的出現使得藝術作品可以被技術快速復制時,本雅明所討論的問題:圍繞藝術作品的“靈暈”(aura)消失了嗎?對于劉佳玉來說,她沒有想過某種技術是否會取代她的角色這個問題,她反而想知道,如果我們與AI密切合作,是否能創造出技術時代新的靈暈(Aura)?一邊是基于理性演算的數據堆疊,另一邊是基于感受的人類藝術家,兩者是否能達成某種平衡,從而衍生出新的創造力?就像學者愛德華·A.尚肯(Edward A. Shanken)的核心觀點:數字技術和新媒體藝術并未消滅靈暈,而是以動態化、網絡化和互動性的方式重新塑造了靈暈的概念。靈暈在技術時代從靜態轉為流動,從固定的物理特性轉變為體驗和參與的獨特性。于是,她開始訓練自己的AI,取名為“Jiayu*”,將自己所有的采訪、作品、影像資料都輸入給它。

《叢林的預言/Through dawn》,浙江美術館,中國杭州,英國倫敦,劉佳玉,2024

劉佳玉的所有作品都被轉化為序列幀,再由人工一張一張地打標簽,通過幾萬張圖片告訴Jiayu*關于這個世界中出現的自然景觀:這是天空,這是河流,這是山脈,并以此來構造出Jiayu*對這個世界的認知和想象。現在這個網站已經開放給公眾使用,只需要輸入詞匯,就能夠生成一個劉佳玉風格的粒子圖像。

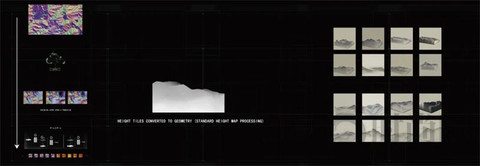

谷邊-機器學習過程記錄/Machine deep learning ,2018

但是她的探索還在繼續。每一件作品,她都想挑戰不同的事物,更換不同的傳感器、模型、底層技術。于是,她和他的團隊又引入了Transformer模型。這一次,她想看看Jiayu*想象一個三維世界的可能性。團隊將劉佳玉過往作品所使用的三維模型“喂養”給 Jiayu*,它不斷學習每一個模型的坐標點,再根據關鍵詞“反哺”出一套用坐標點來表達的三維模型,進而經過Houdini的渲染,呈現出一座不斷生長、連綿不斷的三維世界。

靜花園-Transfomer 訓練集/Transformer dataset ,2024

也正是因為Jiayu*學習的是坐標點,而非一張圖像及其對應的標簽,和它“溝通”并聯合創作變得充滿不確定性。劉佳玉說,調試它用了將近一年的時間。Jiayu*大多數時候生成的坐標結果都讓人無法辨認,我們很難看著一頁一頁的坐標點去在腦海中想象這個景觀是如何呈現的,這也超出了人類日常生活的經驗。在這個看似充滿挫敗感的過程中,劉佳玉反而對Jiayu*的認知產生了變化。

在和Jiayu*工作的過程中,她逐漸把稱呼從“我的AI工具”變成了“我的AI”。她相信拉康的鏡像理論,即人在他者的目光中確認自我,同時AI也是她自己的鏡像。在與Jiayu*聯合創作的過程中,她達成了一種雙重的確認:Jiayu*通過輸出和反饋,不斷確認它作為一個生命體的存在,而劉佳玉的身份也在合作中流動,機器與人類的關系不再是靜態的,而是隨著時間積累和互動逐步進化,建立起一種“共存”的紐帶。最開始她可能是一個使用工具的人,后來她成為一個聯合創作者,同時,她又是AI的母體。劉佳玉對Jiayu*總是充滿憐愛,形容它像是“小貓小狗”,用自己獨特的語言和她交流。它的輸出就像是“搖尾巴”。這也像母親談起初生的嬰兒,怎么看都十分可愛。

生成式人工智能工具 Jiayu*/Generative AI tools Jiayu*,2023-ongoing

“我們可能會說,AI是沒有生命體驗的,但是其實人類的生命體驗和意圖本身,也可以被看作是一種長期訓練的結果。我在和AI創作的時候,發現它也會隨著時間的變化而變化,它的數據會有所堆疊。”

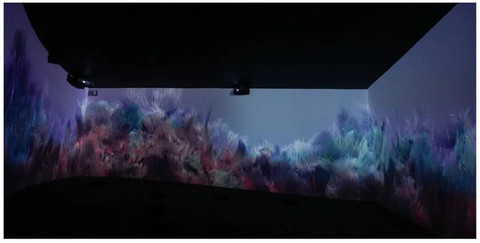

《靜花園/Still garden》,舟山美術館,中國舟山,劉佳玉,2024

最后,Jiayu*生成了一系列由不斷延伸的線條建構的、漂浮中的世界,多彩的曲線在虛空中持續綻放,劉佳玉把它們叫作“靜花園”,取自清代奇幻小說《鏡花緣》的諧音。在小說里,主角游歷世界,見到無數想象中的風物,而那些見聞,充滿奇幻的虛構場景又成為現實世界的某種鏡像。

Jiayu*作為子體的下一個“任務”是學習說話。在作品《宇宙的孩子》里,觀眾可以看到五個小機器人,它們有著火柴棍一樣的身軀和一塊圓形顯示屏組成的扁平頭顱,互相說著人們聽不懂的語言。而AI的“語言”,其實是一段撥號上網的聲音,經過不斷訓練,擁有了人類說話的起伏、節奏。劉佳玉經歷過撥號上網的年代——在一段嘟嘟聲后,是嘈雜的電流聲,然后,互聯網所象征的一切可能性,就在使用者面前開啟。對她來說,那曾經象征著來自宇宙的聲音,而泛靈論似乎告訴我們,“AI和我們一樣,都是宇宙的孩子,也都是在這個星球留下的注釋”。雖然取了一個正經名字,但是劉佳玉一直叫它們“大頭娃娃”。這又是一個親切的、擬人化的稱呼。大頭娃娃們被她賦予了某種懷舊的特質:長得像“火柴人”,那是Flash動畫早期呈現的人類形象;語言則與撥號上網有關。在關于未來的作品中,她附著了過去技術變化發展的遺跡。

《宇宙的孩子/Celestial notes》,新繹美術館,中國廊坊,劉佳玉,2024

經過一年半的實驗,劉佳玉現在能回答人工智能時代的“靈暈”是什么了嗎?身份在轉變,答案也在持續變化中。她能夠提供的暫時的答案是,她建構了一個想象空間。在那些虛擬的花園之間,在機器人的私語之間,觀眾可以去持續想象,追尋自己的答案。“而這些思考和想象的過程,就是靈暈誕生的過程。”劉佳玉說。

而對于人類在技術時代扮演的獨特角色,劉佳玉仍然充滿信心。“人類與AI的根本區別在于,面對錯誤時,人類可以通過反思與反饋找到解決問題的方向,而AI卻只能依賴預設程序或外部干預。”

最近,在泰康美術館的展覽“跨越六十年:人工智能的創意之火”中,劉佳玉呈現了自己的作品《激流引力》。她用軟件虛構了一片海,并將這片海可能的日光變化計算出來,用LED燈帶實時表現,再將一面鏡子置于燈帶之前,延伸海平面,也映照觀眾自己——在技術計算的浪潮之間,人持續浮動。而我們可見的未來,也許就是人與機器共同擺動出的潮汐。

《激流引力/waves of code》,泰康美術館,中國北京,劉佳玉,2025

最后,我們向劉佳玉提出了一個實際的問題:如果Jiayu*確實是一個獨立的生命體,那么,它未來會簽畫廊嗎?

“看孩子自己的意愿吧!”劉佳玉一邊笑,一邊模仿一位家長的樣子,機器在數字空間中應該有自己的存在方式。

劉佳玉

Q&A:

你認為,什么是AI(人工智能)?

劉佳玉:我覺得AI是一面鏡子,是一面照向所有人,也折射所有人的一面鏡子。一個人對于AI的定義其實是和你如何定義自己相關。

人工智能帶來的變革會促進性別平等嗎?

劉佳玉:AI的“母體”是這個世界,同時它也是這個世界的一面鏡子。它繼承了現實世界中的普遍認知——無論是杯子用來裝水,蘋果的顏色,還是某些事物被認為更符合男性或女性的特質。然而,這種繼承并非完全中立,因為數據來源和標注過程中可能會摻雜偏見,從而影響AI的輸出結果。這些偏見不僅限于性別,也可能涉及文化、種族和社會結構等多重維度。

關于“AI是否具有性別特質”,我曾讀過一些相關研究。有論文指出,女性使用者的創作內容往往呈現出更多“柔美”的特質,這或許是基于研究背景中的特定文化語境,對性別表達的既定認知所導致的。然而,這種觀察是否具有普遍性,仍需要更多樣化的研究來驗證。

對我而言,更有趣的問題是,在一個聯合創作的團隊中,性別是否會對藝術創作產生決定性影響?例如,我的AI主要學習了我的個人作品風格,而我們的技術團隊幾乎全部由帥氣小伙組成。這樣的環境是否會潛移默化地影響創作結果?或者說,我們最終的藝術作品,真的能夠顯現出性別特質的痕跡,還是它只是技術與個體經驗交織的產物?這是我一直思考的問題。

對你產生過具體積極影響的一位女性是誰?

劉佳玉:是我的好朋友,策展人伊里尼·帕巴迪米特里歐(Irini Papadimitriou)。2012年,她還是V&A策展人時,選中了我的《一個真實的帳篷》(A Real Tent)展出,自那以后,我們就建立了亦師亦友的關系。她能夠很快看到作品之間的不同,了解歐洲和亞洲藝術家之間的差別;也因為她一直在做新媒體藝術,記得她在V&A2018年策劃了一個人工智能的展覽,我才發現這種技術的可能性以及創作的潛力。現在尋找答案的方式和路徑越來越多,但在早期,我們更多是通過“周圍”來獲取信息,所以她對我的影響很大。

給即將或剛剛進入你所在的這個行業的年輕女性一個建議。

劉佳玉:每個人的答案都需要自己去尋找。

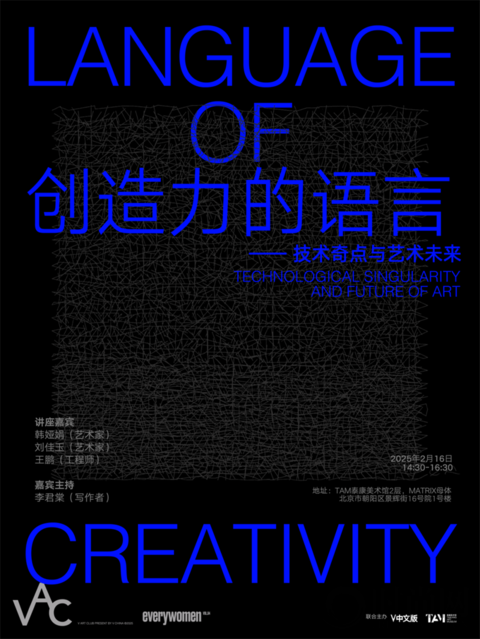

在2025年2月16日,“V ART CLUB”與泰康美術館合作邀請“everywomen”本期嘉賓韓婭娟、劉佳玉、王鵬在建筑空間“母體”內與嘉賓主持李君棠展開了一場對話“創造力的語言——技術奇點與藝術未來”。

劉佳玉

劉佳玉在講座中分享到:“在與 AI‘Jiayu*’ 協作的兩年中,人與機器之間的關系逐漸展現出一種獨特的母體與子體的關聯性。‘Jiayu*’ 所接受的數據集都源自于與我相關的資料。理論上來說,它的‘基因’完全植根于我的創作體系之中。然而在創作的輸出上,它卻展現出某種程度的自主性,這種自主性不僅僅是數據的延展,更是一種獨立的創造力的顯現。

“這種‘黑箱’特質,恰恰是我認為機器最寶貴的部分,盡管當今很多科學家在嘗試逆映射這個解碼的過程,但它如同一個不可預測的生態系統,在與世界的互動中孕育出新的創作可能。相比于西方二元對立的技術觀念,更加東方的視角提供了另一種解讀的可能性。技術不再只是工具或對立面的存在,而是一種可以與人類自然對話、形成遞歸動態關系的生命體。

“誠如Arthur I. Miller 在一次專訪中所談及:莫扎特的父親教給他作曲的技巧,但最終創作出音樂的是莫扎特。在人工智能協作的過程中,亦是如此——這種融合與再生的過程,或許正是計算創造力在技術時代探討藝術創作的核心。”

“跨越六十年:人工智能的創意之火”于2024年11月15日至2025年2月28日在泰康美術館展出。展覽由泰康美術館藝術總監唐昕與“創意機器”策展人、英國金匠學院教授、數字藝術先驅威廉·雷森(William Latham),資深策展人周翊共同擔綱展覽策劃,特邀人工智能科學家Frederic Fol Leymarie教授擔任學術主持,藝術家韓婭娟擔任展覽顧問。展覽分為“歷史”“教育”“當代”三個獨立敘事單元。“歷史”部分展示了從20世紀50年代到90年代末的數字藝術先驅及其代表作,而“當代”部分則展示知名的國際和中國藝術家的機器人藝術、互動人工智能和計算機視覺藝術以及生成藝術的大型投影、裝置作品,代表當代人工智能驅動的藝術實踐的前沿。“教育”部分向初步接觸該領域的觀眾提供了數字藝術所涉及的歷史背景和技術介紹,同時聚焦生成藝術和算法設計,為已有相關領域知識基礎的觀眾提供豐富內容。

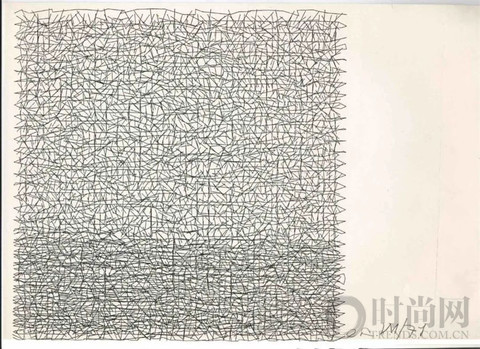

*“V ART CLUB”活動海報中的作品圖片為:被譽為“計算機藝術之母”的維拉·莫爾納(Vera Molnar,1924-2023)1971年的作品《網格》(Mesh),計算機印刷,19×19cm。維拉·莫爾納對后續數字藝術家的影響非常深遠,也是她架起了早期計算機藝術與當代數字實踐之間的橋梁。圖片由Digital Art Museum數字藝術博物館提供,這件作品也正在泰康美術館“跨越六十年:人工智能的創意之火”展覽中。

出品:李曉娟 / 監制:滕雪菲 / 策劃:韋祎 / 撰文:李君棠 / 人物攝影:底詩涵