王鵬

在V中文版2025年2月THE AI ISSUE中,“everywomen”與深入梳理計算機藝術發展歷程的泰康美術館展覽“跨越六十年:人工智能的創意之火”深入合作。在30位/組藝術家參與的展覽中,我們看到兩位女性參展藝術家——韓婭娟(同時也是展覽顧問)和劉佳玉,以不同的方式與人工智能一起創作;我們也見到了來參觀展覽的工程師王鵬,現任英特爾中國研究院副院長的她邀請我們到訪工作空間時,入口處赫然寫著“讓AI無處不在”。

這不禁讓我們思考,當人工智能的創意之火早已在這個星球燎原,在其前沿領域工作和探索的女性是在以怎樣的姿態與火共處?AI是新的武器,還是新的枷鎖?是我們的孩子,還是我們的工具?

我們邀請王鵬分享自己相冊里的五張照片,關于自己求學和工作、生活和社區等不同面向的五個片段。

王鵬:“這一張是博士畢業答辯的照片,我的博士生導師之前在計算機系當黨委書記也是我終生學習的榜樣。”

在泰康美術館的展覽“跨越六十年:人工智能的創意之火”現場,英特爾中國研究院副院長、數字醫療健康實驗室總監、北京市崇文小學科技副校長王鵬在作品《通往無限的不同途徑》(費利克斯·盧克·桑切斯/文森特·愛德華/達米恩·格內)面前站了很久。作品的倒立擺系統是非線性的,運動方程涉及角度的正弦與余弦函數。如果采用能量控制策略給擺桿一個初始速度,再在特定時刻給予擺桿相反方向的速度,擺桿便可以在積累到足夠能量時保持直立。裝置關乎能量守恒,關乎外部與內部力量的平衡與控制。“一個藝術作品可以讓你在它面前停留一個鐘頭,那么它打動你的部分肯定是既有共性又有個性,可能共性的部分只占1%,99%都是藝術家的個性部分,但只要1%足夠打動人,就可以讓人停下來駐足,嘗試探索與想象創作者的99%是什么。”王鵬如是說。

王鵬很愿意站在工程師的角度去思考作品背后的原理。“一個裝置的運行原理是什么、科技成因是什么、用到了哪些算法?最吸引我的點永遠是背后的邏輯。”這種知其然、知其所以然的狀態令她樂在其中。她的工作性質,從某種程度上來講,正是透過事物表象了解本質。王鵬本科學習計算機專業,博士畢業后加入英特爾,工作側重于機器人系統、類腦感知、視覺計算、人機交互等前沿技術研究。這一切都源于好奇心,從兒時起,她就是一個喜歡問為什么的人。王鵬自認原生性格中理性占比很高,但隨著閱歷的不斷提升,她越來越愿意看到并感知感性一面的覺醒。“一個人可以走得很快,但一群人才可以走得更遠,人不可能永遠一個人戰斗,感性聯結很重要,一個好的leader(領導者),肯定有感性的一面,也有理性的一面。”

剛入行時,王鵬也曾經歷過話語權稀薄的階段,甚至偶爾會產生自我懷疑。隨著職業生涯的推進,質疑或許依舊存在,但在更多時刻可能來自向內求的自己。對王鵬而言,所謂的話語權并不能依靠別人施與,而是要想方設法在未能擁有話語權的時候,就已經證明自己具有達成某件事情的能力。英特爾公司內部培訓導師曾問過王鵬這樣一個問題,“你覺得你現在進入leader角色了嗎?”王鵬在回答時顯得遲疑,對方告訴她,“不要猶豫,做leader一定要相信自己的理念是可以影響他人的,只有這樣別人在聽你闡述問題的時候才能感知到某種力量,進而聽到你內心的愿望與需求。”這或許能對應上近幾年比較流行的說法,fake it until make it(假裝會,直到你真的會),抑或是顯化的魔力,從某種程度上來講,信念本就是最大的力量。

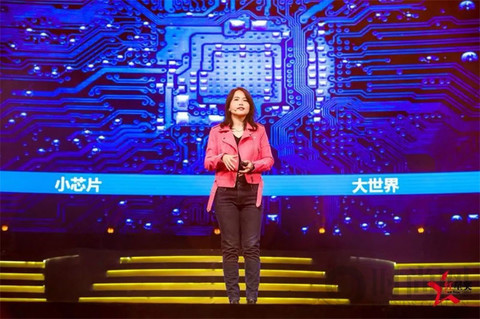

王鵬:“在這張照片中,我作為紅星設計獎的發言嘉賓,給大家介紹芯片是怎么從沙子制造出來,又怎么在數字世界里成為基礎設施。”

近幾年,越來越多的女性承擔起更高職責,走向更高的位置。英特爾公司全球高級副總裁、中國區董事長,全權領導英特爾中國區的所有業務和團隊的王銳也是女性,她曾擔任英特爾平臺工程事業部副總裁兼融合信號IP解決方案事業部總經理、英特爾華為全球客戶總經理、英特爾技術支持事業部(TEG)總經理等職。榜樣的力量無疑令人精神為之昂揚,繼而更加積極規劃未來。《我看見的世界》這本書曾給王鵬帶來重要的精神滋養。作者李飛飛是美國國家工程院、國家醫學院、藝術與科學院三院院士,被《時代》雜志評為“百大AI影響力人物”。王鵬從書中感受到一種信念的力量,有一段時間,她逢人就推薦這本書。“李飛飛在書中聊到她曾在斯坦福做數據標注工作,其實在某種程度上是一種dirty work(臟活累活),并不像發論文那樣有自我成就感,非常枯燥,且短期內看不到成效。但她愿意去做這樣的事情,因為她覺得給幾千萬種數據做標注是有必要的,她會為了自己的信仰而堅持。”

王鵬:“這是關于女性社區的一張照片,我在‘向前一步’中國區的女大學生計劃里面當職業導師。”

在任何領域,意圖尋求自我實現的箴言,或許最終都會落到“堅持”二字,這聽起來頗為雞湯,但真相正是如此。在《我看見的世界》一書里,有這樣一段關乎心智探索的文字:“盡管構成大腦大部分結構的神經元相對簡單,但大腦也許是最能充分詮釋’量變引起質變’這一公理的例子。當神經元以千億計的數量級復制,當它們之間的連接達到10的11次方時,質變就發生了。物質變成了思維,產生了愛、喜悅、悲傷、憤怒、恐懼和歡笑,也造就了我們在科學、藝術、音樂和數學等方面的能力。”在王鵬看來,技術發展是螺旋式上升的,無論從硬件與軟件、算力與算法、模型與數據,還是從信息學、AI對傳統行業的滲透進行分類,最終都要看一個行業具體任務所需的關鍵技術模塊的表現。在不同的時刻,軟硬件可能處在波峰或波谷,只有事后才能準確判斷技術的發展方向和趨勢。“在最終結果出現之前,人們最需要的就是做好當下的事情,且不要完全以結果為導向,忽略自己內心的感受。人無法感知自己的情緒,久而久之難免變得麻木。”

目前,AI正在逐步解構、重塑、顛覆人類生活的現實世界,具體到醫療領域,也正通過數字化、標準化、產品化形式將優質醫療資源擴容,為患者提供更加智能化的醫療服務。去年,王鵬的工作團隊只有一位男性同事,剩下的全是女性。女性同事的工作包括但不限于:硬件編程、根據硬件模版寫底層代碼、調整底層bug、更新設備、計算機視覺、交互設計等等。“她們所有工作都能完成得非常出色,考慮問題非常細致。我們的合作方有企業、高校、政府,任務拆解以周為單位,團隊只有不到十個人,卻能撬動三四十人的資源。無界診室的系統超級復雜,連我自己都沒能想到可以在一年內迭代出兩個版本,此外還做了院外測試,我為她們感到驕傲。”

王鵬:“這一張是最近成立的中關村’智聯她原力’聯盟,我被推為主任委員。”

隨著AI的不斷發展,處在時代浪潮中的人難免會感到迷茫,在龐大的系統中逐漸喪失主體性。即便有個體試圖跳出來躲避這一切,卻依舊難免被系統性暴力所壓倒,這讓人不免聯想到今年諾獎得主韓江的那本《素食者》。在王鵬看來,人的天性里可能一直存在一種植物化的傾向,但植物化的一面會不可避免地導致個體缺乏攻擊性,而是追求一種生態的共生。“我身邊一位男性同事就是這樣的,我曾經跟他講,你不能一直把自己當成植物,被動地等待陽光雨露各種養分的到來。后來在一次學術會議上,男性同事擔任主持,有一位嘉賓一直在非常不禮貌地發言,其中不乏侮辱性言辭,場面非常尷尬。當時我站過去提醒那位發言者注意言辭,但對方沒有任何改變,我便直接告訴他,你破壞了我們研討會友好溝通的宗旨,請你立刻出去。當時身邊很多朋友對我這一做法感到震驚,沒有想到我居然有這么強硬的一面。我覺得一個人身上的植物性和動物性肯定是共存的,面對生活里的各種法則,食物鏈的兩段都需要爭取生存空間,不斷平衡體內動物性與植物性的一面”。

王鵬:“這一張是2017年左右,在約旦以色列旅行的時候,由我的博士生副導師拍的照片。我特別喜歡照片里人與自然的感覺。”

當提到如何用一個詞來形容自己時,王鵬選擇了“平衡”,如展覽中那對倒立擺那般,在動態中尋找平衡。“要支持多元的觀點,同時自己也要在運轉的過程中堅定力量,意識到即將跌倒,或者速度太快了,及時進行調整。我追求的目標是既要又要還要,要不斷克服膽怯,克服恐懼與不自信,直至達到某種動態平衡,人只有用內在力量的長期穩定,才能對抗工作與生活中的種種不確定性。”

王鵬

Q&A:

你認為,什么是AI(人工智能)?

王鵬:人工智能是哲學、科學、工程學、人類學、社會學、心理學、信息學、計算科學、電子工程、機器人系統等學科發展的必然產物。它被人類探索自我、探索智慧、探索未來的好奇心所驅動,發端于數字世界,擴展到物理世界。凡是人類出現的場景和執行的任務,未來都將會被人工智能所滲透,只是多少的區別和早晚的區別。這不是一件壞事,也未必全然是件好事,就像所有現代文明和科技進步一樣。

人工智能帶來的變革會促進性別平等嗎?

王鵬:一定會的。在跟一位男性朋友交流時,他曾提到一種觀點,我非常認同。他說人類從原始社會、奴隸社會、農業社會、工業社會,到現在的信息社會,一個最大的變化趨勢就是對體能的要求越來越低了。眼下很多對于智性需求的增加和諸多工具的采用,都是不分性別的,當體能上的劣勢一步步被隱形掉,一定是有利于平權的。

對你產生過具體積極影響的一位女性是誰?

王鵬:是我的母親。她性格特別堅強,雖然她是一位非常普通的女性,沒有很高的社會地位,但她身上那種善良、自立,很大程度上塑造了我的性格。在我成長的那個年代,社會氛圍還是偏重男輕女的,叔叔家都是兒子,只有我家是女兒。媽媽會告訴我女兒也一定要爭氣,長大了要當科學家。現在回想起來,這可能是媽媽在我兒童時期就種下的種子,潛移默化中影響了我的職業選擇。我小時候曾經非常不喜歡我的名字,首先覺得太普通了,不夠好聽,其次我覺得有一點兒中性化。后來我慢慢意識到,給孩子起這樣名字的父母,會在養育過程中弱化性別,我身邊接觸到的很多女性leader,也都是這種名字,就像我們的董事長王銳。

給即將或剛剛進入你所在的這個行業的年輕女性的建議?

王鵬:我覺得女性一定要膽子大一點兒,勇敢一點兒,勇敢地邁出第一步,找到自己的同路人,找到良師益友。有人愿意帶你,愿意教你,你也愿意在溝通中分享自己的觀點,就已經是成功的開始了。

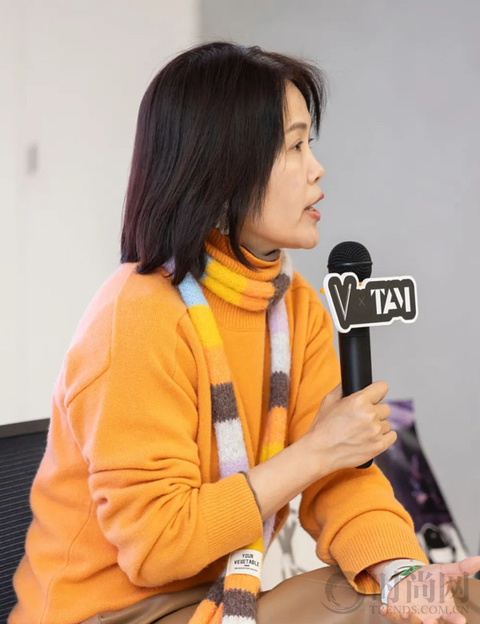

在2025年2月16日,“V ART CLUB”與泰康美術館合作邀請“everywomen”本期嘉賓王鵬、韓婭娟、劉佳玉在建筑空間“母體”內與嘉賓主持李君棠展開了一場對話“創造力的語言——技術奇點與藝術未來”。

王鵬

當講座中再次聊起“人工智能帶來的變革是否會促進性別平等”的問題,王鵬的回答是肯定的:“首先,從農業社會、工業社會到現在的信息社會,對體能的要求會越來越少,對女性是越來越友好的。這是我在跟一位男性朋友交流時他曾提到的觀點,我非常認同。

“其次,移動互聯網和數字化的基礎設施建設能讓我們消除時間和空間的局限,我們能看見原來看不見的東西,聽到原來聽不到的東西。整體上來說女性的選擇權更多了,可調用的資源也更多了。

“要看20年后,我們會有更多的社會變化。”

“跨越六十年:人工智能的創意之火”于2024年11月15日至2025年2月28日在泰康美術館展出。展覽由泰康美術館藝術總監唐昕與“創意機器”策展人、英國金匠學院教授、數字藝術先驅威廉·雷森(William Latham),資深策展人周翊共同擔綱展覽策劃,特邀人工智能科學家Frederic Fol Leymarie教授擔任學術主持,藝術家韓婭娟擔任展覽顧問。展覽分為“歷史”“教育”“當代”三個獨立敘事單元。“歷史”部分展示了從20世紀50年代到90年代末的數字藝術先驅及其代表作,而“當代”部分則展示知名的國際和中國藝術家的機器人藝術、互動人工智能和計算機視覺藝術以及生成藝術的大型投影、裝置作品,代表當代人工智能驅動的藝術實踐的前沿。“教育”部分向初步接觸該領域的觀眾提供了數字藝術所涉及的歷史背景和技術介紹,同時聚焦生成藝術和算法設計,為已有相關領域知識基礎的觀眾提供豐富內容。

*“V ART CLUB”活動海報中的作品圖片為:被譽為“計算機藝術之母”的維拉·莫爾納(Vera Molnar,1924-2023)1971年的作品《網格》(Mesh),計算機印刷,19×19cm。維拉·莫爾納對后續數字藝術家的影響非常深遠,也是她架起了早期計算機藝術與當代數字實踐之間的橋梁。圖片由Digital Art Museum數字藝術博物館提供,這件作品也正在泰康美術館“跨越六十年:人工智能的創意之火”展覽中。

出品:李曉娟 / 監制:滕雪菲 / 策劃:韋祎 / 撰文:李葵 / 人物攝影:底詩涵