文化流動

25歲的扎西都吉從不覺得自己特別。但當他從云南迪慶明永村出發(fā),走過茶馬古道、梅里雪山、森林與冰川,在松贊拉薩林卡做了管家之后,一點點成了許多人來到拉薩時最先遇見、最想記住的那個人。“扎西”意為“吉祥”,“都吉”意為“金剛”,這個名字在他身上像是命運一早就寫下隱喻,長成了一種堅硬卻溫暖的力量。

這是一個康巴男孩、一個在拉薩街頭不緊不慢走著的年輕人的故事——他話不多,也許會在午后咖啡館里沉默、會在八廓街轉角為你指路;他有著雪山腳下牽繩飲馬的童年,也有在森林里帶客人探險的當下;一個在神山之下成長的藏族青年,一個在流動世界中找到自己生活方式的人。

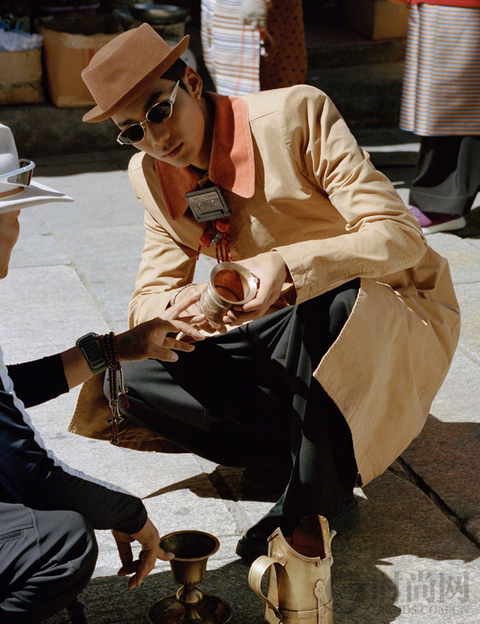

扎西都吉在人來人往的八廓街。

來自明永村的金剛

“我家鄉(xiāng)在云南德欽的明永村,就在冰川邊上,是個小村子。”扎西都吉說這話時,聲音不大,卻帶著一種不容置疑的堅定。

他沒有像旅游宣傳片那樣去形容“美麗”或“神圣”,只是平靜地補了一句:“海拔兩千多米,是海洋性冰川區(qū)域。”他從小生活在雪山腳下,每家每戶在山下有馬廄營房,記憶中最清晰的是馬蹄聲。“我們小時候每家都有五六匹馬,抽簽決定誰家當天值班,輪流把馬牽去太子廟、蓮花寺,帶游客上山。”

那條山路,是茶馬古道的一部分。石板不平,風一吹,馬鈴就響。爺爺會叫扎西都吉為客人牽馬,有時都吉和爺爺肩并肩走著,行路到山頂,客人遞過來一顆糖果或巧克力,小時候的扎西都吉不大會漢話,只能憨憨地笑著接過。“現(xiàn)在想想,那可能就是我最早的一份‘工作’。”扎西都吉說著,嘴角微微揚起,像又聽見了雪地里,馬蹄踏碎陽光的聲音。

都吉在大昭寺門前。

都吉的爺爺不僅僅是“牽馬的老者”。“我爺爺打過熊,把熊牙給了我,一直掛在胸前。現(xiàn)在覺得,那是他給我的守護符。”熊牙一直沒丟,從密龍村跟著都吉走到香格里拉,從波密到林芝,如今落在拉薩。他的父親曾是村里工程隊出了名的好手,干活干得快,樣子也周正利落:寬肩、長腿與海藻般卷曲的及肩長發(fā);母親在飛來寺開了一家小餐館,哥哥留下來幫忙打理。

“我爸、我哥都特別帥。”都吉說這話時笑得有點靦腆,“走在路上真的會被人多看幾眼。”他說得輕松,卻掩不住眼里的那點自豪。但他們都沒有離開家鄉(xiāng),只有都吉,從大山里走出去,走得不快,卻走得踏實。

都吉的大學是在昆明讀的,畢業(yè)后沒像身邊人那樣找一份體面的辦公室工作,而是回到了藏地。“我跟朋友干工程,干了一年多。”都吉說。

那一年他干過很多事:白天是建筑助理,晚上幫忙做飯,有時候還要自己劈柴燒火。后來,他去了雨崩村的酒店做管理員,新冠肺炎疫情期間酒店關門,他留守:“早上起來割草,生火煮水,把草和玉米面拌好喂豬。然后喂雞,打掃院子。”

“跟我搭班的是個回族女孩,她不便喂豬,就我一個人干。”他說的時候語氣輕描淡寫,但畫面卻分外清晰——山里的清晨、帶露的草、灶膛里跳動的火焰,一天三頓靠他自己扛下來。他笑著補了一句:“那兩個月也沒覺得苦。”

都吉人生的另一個轉折點,是一個姐姐幫他報名了松贊酒店的招聘。“我那時候根本不知道松贊是什么,也不知道是去哪個酒店、做什么工作。”他的第一份正式工種是在餐廳幫廚。“洗菜、切菜、翻鍋,炒川菜,辣一點的。”但是不安于廚房。因為他小時候就是騎馬長大的,他知道自己的強項在哪里,于是他在做過禮賓司后,到了松贊百巴帳篷營地開荒。

第一天抵達,營地還沒完全建好。都吉和同事一起走線、抬家具、鋪石板、搬材料。“所有人都在開荒。”晚上休息時,有個同事不知道從哪兒翻出一個小音響,特別小。“但那歌一放出來,大家就圍著火堆跳鍋莊。”都吉笑著說。原來開心這么容易,就靠一點火光、一首舞曲、剛干完的活兒和互相支撐的同事。

扎西都吉(左)與松贊拉薩林卡的同事土典(右)。

在拉薩的日子:風、街角與一碗甜茶

從松贊百巴帳篷營地轉崗到松贊拉薩林卡,也是今年(2025年)的事情。“我來拉薩已經四五個月了。”扎西都吉說,他現(xiàn)在在松贊拉薩林卡做酒店管家,主要負責客人的行程、接送、服務、行前溝通等。這個崗位與旅行管家的區(qū)別在于,他不直接帶客人出行,而是做更全面的酒店對接與服務。“比如我們有50間房,5個酒店管家,每人負責10間。客人的每一項活動,我們都提前聯(lián)系、預約、協(xié)調。第二天他們出發(fā)時,一切都準備好了。”

從2000年創(chuàng)立第一間精品酒店,創(chuàng)始人白瑪多吉帶著松贊的故事,一路從云南香格里拉走到西藏拉薩,在高原形成了獨特的松贊文化旅行,也吸引了越來越多的旅行者。松贊的吸引力,讓扎西這樣的年輕人也多了留下來的理由——不僅是工作,更是代表藏地文化與世界對話。文化在他們身上流動,傳遞,成為一個個新的文化流動的故事,他們也在有意無意間參與了在地文化的當代創(chuàng)造。

與林芝相比,拉薩生活緩慢又日常。扎西都吉學會了“不過于執(zhí)著”,開始認真體會拉薩的節(jié)奏。“拉薩人真的很會享受。”他說,“早上喝甜茶,午飯后去咖啡廳,下午曬太陽,晚上又喝點酒。”他說話時嘴角帶笑,像是在描述一個自己也漸漸喜歡上的生活方式。他的日常開始變得“城市”:他會去體育館游泳,他會點咖啡,最愛的是冰美式;他還會去甜茶館坐著,看人來人往。

“我現(xiàn)在最喜歡的拉薩一天就是自然醒——去吃一碗藏面,喝甜茶,烤太陽,然后下午去游泳,晚上去清吧坐坐。不喝酒,就跟朋友聊聊天。”他說。

扎西都吉在沖賽康市場尋寶。

我們一起去了沖賽康市場。那是拉薩最熱鬧的地方之一,像是藏地的潘家園。市場里賣天珠、佛珠、舊銀器、瑪瑙、藏刀,還有各種看不出用途的“古物”。

扎西都吉和大家開玩笑,一邊翻一邊講,藏族人特別講究這些舊物——“越老的越好,越有靈氣”。不管是“過林卡”的木制老式餐盒,還是他買的一串天珠,年歲堆積了情感。

他和我們聊起第一次帶團的經歷,那時的客人到現(xiàn)在也和他保持著聯(lián)系:一家三口從北京來,他從米林接機,帶他們一路到林芝、波密,再走到拉薩。森林中的徒步路線也充滿意外的發(fā)現(xiàn)和驚喜,客人卻說:“這就是野趣和冒險。”或許服務不是一切都做到“完美”,而是一起經歷的情感旅程。

有空的時候,都吉依舊會到大昭寺外轉經,聽著人群念誦,跟在隊伍后面默默走。“走著走著,心就慢下來了。”五月的拉薩,風從沖賽康穿過大昭寺,掠過寺廟老建筑的白墻墻體。外拍時都吉站在石階上,眼神落在遠處的山腳,隨著他的視線往遠處望,覺得拉薩的風好像都帶著光。

我們沒有問他,答案不言自明。

方向是“一望無際”

“很多客人不是佛教信徒,但我可以講講故事。”在扎西都吉的講述里,這句話像一道門,輕輕一推,你就走進了一個從雪山到經幡、從湖底到蓮花的傳說宇宙。

他不背誦術語,也不試圖勸人信仰,只講那些他小時候聽來的故事,像一縷煙,在火塘邊繚繞著被祖輩慢慢講出來的那些。“比如,大昭寺建成前,這里其實是個湖。”他會這么說,然后輕輕轉頭,像在提醒你要相信一下不太合理的世界。

傳說有很多版本,他不會挑一個最對的,只會很謙遜地補一句:“我的認知也只是一部分,我還得多讀書。”

“多讀書”不是空話,最近都吉開始學藏文了。從最基礎的三十個字母開始,一筆一畫寫得比冬天的雪慢。“就像小學學拼音,先背、再讀、再寫。”他說。

來自喀瓦堅的手工藏毯。

云南話和拉薩話差別不小,方言像是兩種口味完全不同的風。每換一個發(fā)音,他都像換一雙鞋,一開始別扭,但走得多了,也就習慣了。

“比英語還難。”他向我們補充,“但我愿意學。”然后他補了一句,比前面更輕,卻落得更重:“如果我們都不學藏文,那藏族人以后就沒辦法自己寫自己的東西了。”這句話說得像放一塊沉木在河心,不激起浪,卻影響水流。

像是驗證“學習成果”,我們邀請都吉獻唱一首藏語歌,他起調,唱了首藏語敬酒歌:“第一杯酒敬上師,第二杯敬父母,第三杯敬朋友。”聲音低啞,但有力,像穿過雪原吹來的風,雖遠,仍能辨得出方向。唱完我們齊齊拍手,他不好意思地笑了笑:“我感冒了,唱不好。”

除了唱歌,最近扎西都吉開始練習冥想,是在松贊和大家一起學習的。“每天五分鐘,坐下來,看一個點,不說話、不想事。”都吉說,“一開始坐不住,后來慢慢覺得腦子也像茶葉一樣,泡開了。”

不知道為什么,這個年輕男孩偶爾會發(fā)出些“驚人之語”。他說得最妙的一句,是關于煩惱的:“你越想,它越存在;你不想,它就不存在。”

彼時面對著拉薩的高山白云、微風野花,讓人突然覺得確實如此,煩惱就像夜里的狗,你越回頭,它越跟得緊。

最后的最后,“你現(xiàn)在的夢想是什么”變成了老生常談的結尾。都吉想了想,說:“想爬上珠峰。現(xiàn)在知道太貴了,可能沒機會了。”說這話時沒有一點遺憾,反倒像松了一口氣。“先帶家人去四處看看。”

前陣子他跟隨松贊團隊去上海出差,在家族群發(fā)了一張上海外灘的景色,奶奶回答:“太舒服了。”

“我就想,讓她親自來看一看。”扎西都吉說。畢竟高山上的居民似乎從來沒見過真正意義上的“平地”,既然如此,那在未來,“一望無際”就是方向。

風吹過,金剛未動

都吉的工作服里藏著熊牙、金剛結、天珠,也藏著一塊塊走過來的土地:明永村的雪、香格里拉的馬場、林芝森林的風、波密山里的大樹、沖賽康的碎玉器、布達拉宮落日的倒影。也許沒有“宏大的理想”,但每天醒來都愿意去做點事。

他說自己不喜歡拍照,但會把我們拍的合照發(fā)給媽媽,“她看到會說你最近精神點了”。

“新拉薩人”扎西都吉帶我們一同行走拉薩,傍晚回去的路上,他在車后座補了一句:“你們開心,我也開心。”我們一時不知道怎么接。

風從東南邊吹過來,穿過沖賽康的巷子,他一動不動,就像一座山,而風從八廓街穿過,帶起屋檐的經幡。

“有一天你覺得風不一樣了,你就知道該去哪兒了。”

總策劃:徐寧 / 攝影:袁小鵬 / 編輯:劉冠楠Karen / 造型:劉鵬飛 / 采訪&撰文:凱特比 / 攝影助理:周東明、李可馨 / 執(zhí)行制片:張霜晨、凱特比 / 妝發(fā):顧迪 / 服裝助理:Daisy / 編輯助理:三島

特別感謝:拉姆、知詩江才、次仁貢布、王艾昕、巴桑、拉巴國吉、土典、克主等松贊人