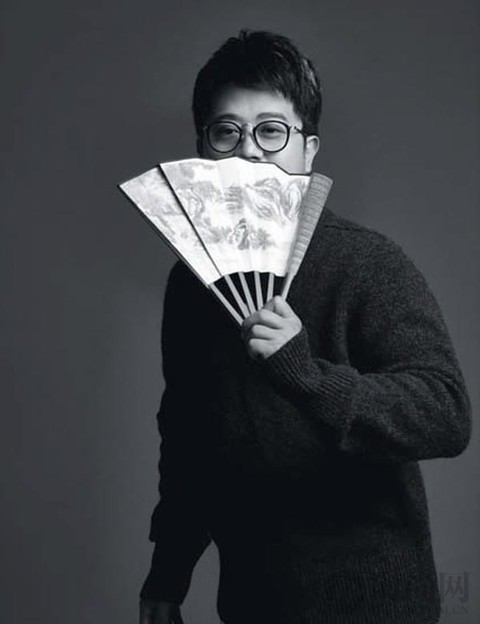

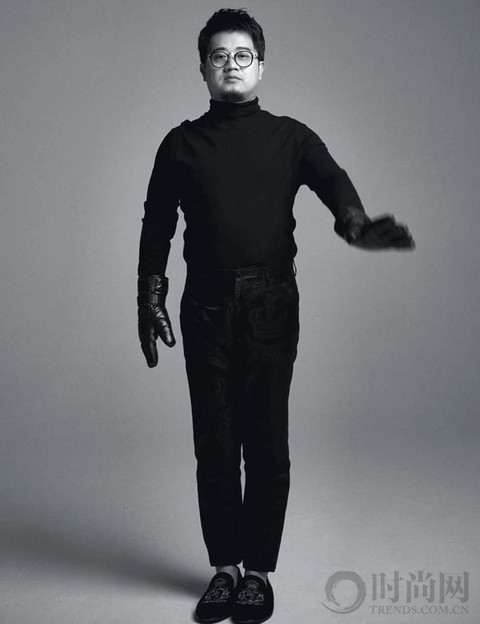

馬伯庸

2018 年這一年,馬伯庸有3 部作品改編成影視劇與觀眾見面。但他依然每天在自己的工作室寫小說。“帶著(作品影視化)這個心思就寫不好,寫東西一定要沒有那么多雜念。”《長安十二時辰》是馬伯庸2017 年持續創作了半年的作品。靈感來源于知乎上一個提問:如果《刺客信條》的故事發生在中國古代怎么辦?馬伯庸覺得這個命題很好玩,就寫了個開頭。在這次創作中,馬伯庸特意用美劇常用的快速切換的節奏感來寫。發出后看到了網友的反響熱烈,他開始了正式的創作。

“為什么美劇跟中國電視劇有很大差別呢,它的每一集的信息量特別大。還有一個特點就是角色說話幾乎都是在一邊走一邊說,一個鏡頭完成兩個任務。”馬伯庸說。故事中的主人公張小敬最初在他心里是“一個臟兮兮、有點狠勁兒的老兵的樣子”。“一種混不吝的痞勁,很重要。”馬伯庸強調。張小敬的飾演者雷佳音完美地詮釋出了這種痞。“雷佳音的氣質,還挺符合我心目中的形象。”

馬伯庸

真實故事的力量

馬伯庸喜歡歷史,擅長把小人物嵌入大歷史討論大背景下人性的掙扎。如果有好的現代題材,他也會創作。《古董局中局》就是這樣的題材,也是他少見的現代題材作品。

《長安十二時辰》馬伯庸寫了半年,每天4000字。這是一段漫長的輸出過程,他創作得很辛苦。也是他創作中少有的在一定時間中專注寫一部作品。寫完這部小說,馬伯庸長舒一口氣:“終于寫完了,我得好好歇歇。”第二天,慣性使然,他又背著電腦去咖啡廳。打開電腦發現已經寫完了,他感到悵然若失。忍不住的創作欲還是讓他開始了新的寫作。“目前來說還是有這種表達欲望的。”

馬伯庸認為現代人不閱讀是個假象,他認為讀書人的比例一直就是這么多,與時代無關。“沒有電腦的時候不讀書的人一樣打麻將、玩游戲、玩街機、出去抓蜻蜓什么的。這些人就算沒有手機沒有電腦,還是不讀書。有些人就是喜歡讀書的人,在手機上也一樣閱讀。”

馬伯庸

最懶的人最勤奮

“互相交換著寫其實是休息,寫慣了這個東西之后,寫多寫膩。換一個方式,寫另外一個。”馬伯庸說,他經常幾個作品一起開始。他會刻意讓自己的創作模式、類型不重復。盡量找到各種有趣的點,滿足自己的好奇心。他說自己“特別懶”:“有興趣的事,我能不眠不休去干;沒興趣的事,我一個指頭都不愿意動。”

《長安十二時辰》寫完后,有一個很好的題材等著他寫。“我也知道那肯定掙錢。”他說。但因為突然對明代地方志產生了興趣,這個掙錢的新題材就被馬伯庸束之高閣。他開始拼命研究明代地方上的小案子和當時的風土人情,寫了一系列歷史紀實類的小短文。這系列文章發布在知乎上。“那個東西也沒那么多人看。但我就覺得挺好的,那一年沒干別的,就寫這個。” 他也試過“躺在家里什么都不干”,什么都不寫,“睜開眼睛就玩兒”。過了兩個月,他發現自己根本就受不了這樣的生活。他會不自覺地想摸電腦,想寫幾句。“靈感不停地蹦出來,逼著你說這個東西很好,要不寫一寫。”他逼著自己不寫,說服自己需要休息。“過了一陣靈感又涌現出來了,不行得寫。”這一段內心的交鋒,被他說得活靈活現。這種噴涌的靈感,也是每一個文字工作者所羨慕的吧。

寫作于他來說,是一個讓自己HIGH 的過程。慢慢地,他身邊聚集了一群和自己三觀差不多的讀者,讓他更HIGH。這是寫作帶給他最大的樂趣,也是他最享受的過程。