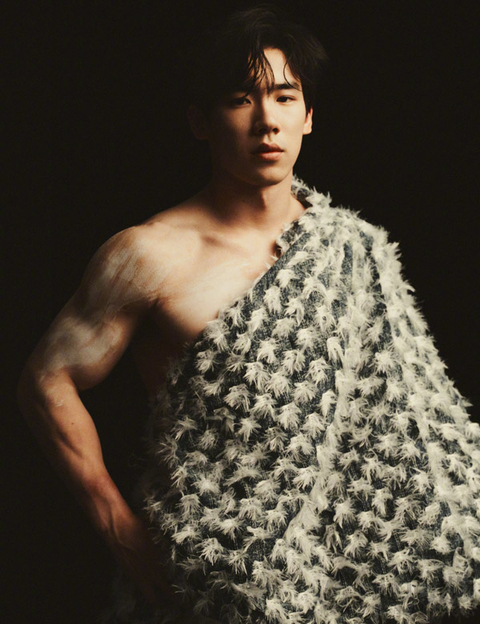

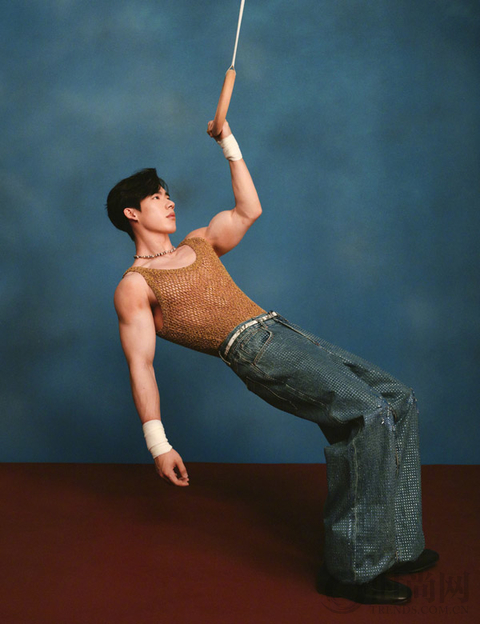

張博恒

學著與傷病共處

2025年5月,全國體操錦標賽男子個人全能的比拼持續了兩個多小時,六個項目輪番上陣,分數緊咬。最終,張博恒憑借穩定發揮,這個新奧運周期的首場大型賽事中,摘得了男子個人全能冠軍。雖然取得了一個不錯的結果,但他對這場比賽,并不完全滿意。“一方面是冬訓練了一些新動作,在空中概念上面做得還不夠好,另一方面,就是傷病影響確實挺大。”

比賽前三天,張博恒在訓練中意外扭傷了脖子。最初他不以為意,第二天到達場地后,卻發現脖子幾乎無法轉動,“就像嚴重落枕”。體操是一項對身體協調和平衡要求極高的運動,而頸部正是整個動作鏈條中的關鍵一環。脖子的僵硬不僅帶來疼痛,更直接影響到身體對動作的感知與重心判斷。意外時有發生,張博恒能做的只有在短時間內迅速調整心態和狀態。訓練時,他試圖“做減法”,很多熱身動作都沒辦法做完整,只能靠多年訓練形成的肌肉記憶去找感覺。他說自己“緊張,也焦慮”,但別無它法,真正上場那一刻,必須全身心投入。

張博恒

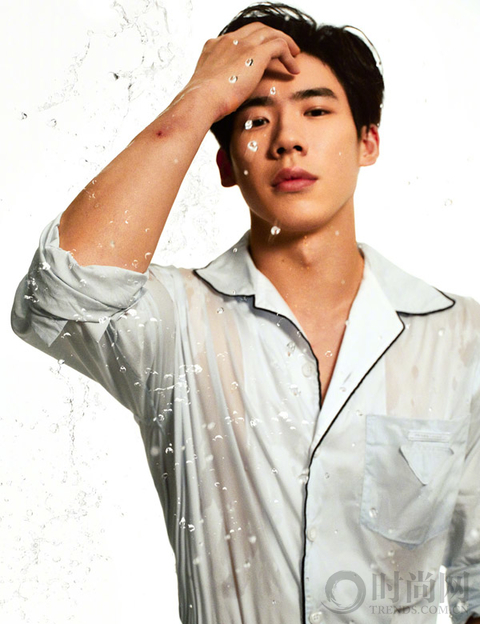

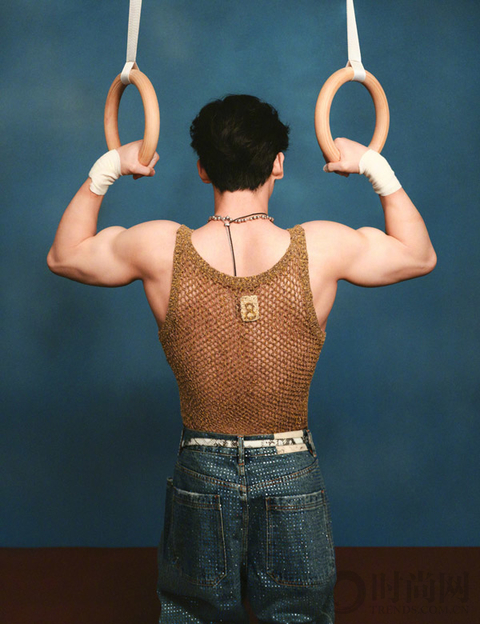

傷病對于運動員而言,是無法回避的課題。采訪時,張博恒一只手無意識地摩挲著另一只手上的繭子。那些繭子像老樹皮的紋路,爬滿了半個手掌,在他手上已經長了快20年,似乎已經和皮肉融為一體。他低頭看著它們說,“小時候總想辦法偷懶,繭子長得不扎實,經常破掉,現在不一樣了,都長實了。”

從4歲起,他就和體操作伴。長年累月的訓練,在他身上刻下太多肉眼可見的痕跡——右手小拇指因韌帶斷裂無法受力,從而出現非正常的彎曲曲度;露在外面的胳膊上,更滿是傷痕,一道疊著一道,像層層覆蓋的舊記號。

還有些傷,藏在目光不及的地方,張博恒花了很長時間,才慢慢學著與它們和解。2016年,他在一次訓練中意外摔倒,劇烈的疼痛瞬間席卷全身。他整個人僵住了,冷汗順著臉頰滑落。拍片結果顯示,小腿骨裂,裂口長達八厘米,這對一名正值上升期的體操運動員而言,算得上是一次重創。術后恢復的日子里,他幾乎每晚輾轉反側。疼痛并非最難忍受的東西,真正讓他難以招架的,是隨之而來的空虛與懷疑。他第一次認真問自己:“我到底是為了什么練體操?”那段時間,他整日把自己關在房間里,沉默寡言。一直以來,張博恒都覺得自己對體操只是喜歡,但正是在這段被迫停下的時間里,他第一次意識到,這份喜歡其實早已變成了熱愛,是他無法輕易割舍掉的東西。

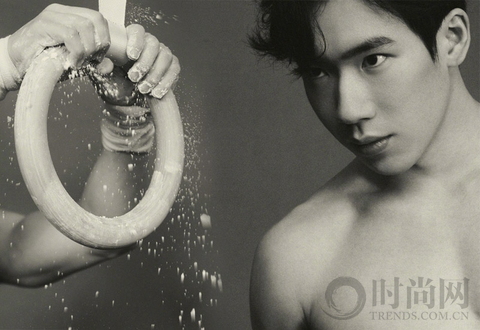

張博恒

2021年,意外再一次出現。在奧運會前的測驗上,他剛做完一個動作,就突然癱倒在地,動彈不得。他試著抬了抬腿,確認腳還能動,心想,“還好,應該不是什么大事兒”。打了封閉,做了康復治療,那時候他還沒意識到,這會是一場漫長的拉鋸戰。

此后,他幾乎每年都要與這處舊傷交鋒。2022年的一場比賽,張博恒是中國隊唯一參加全能項目的男選手。但腰部老傷持續作痛,腳踝因為磕碰腫脹嚴重,腳幾乎無法著地,連站立都成了負擔。候場時,他一個人去到衛生間,站在鏡子前面發呆,“其實就是給自己打氣,因為無論如何訓練,最終的目的都是要比賽,就是為了這一刻。所以不管遇到了什么困難,都只能堅持,要完完整整比完、比好。”

張博恒

2024年上半年,張博恒的腰傷進入了一個更難應對的階段。疼痛幾乎貫穿整個日常,他承認,自己很長一段時間沒辦法接受這件事,“都不說無法訓練了,都快無法生活了。”那段時間,他常常整夜無法入睡,凌晨四五點才勉強合眼。大概有三五個月,他都是在非常焦慮的情緒中度過,“因為請了很多專家來會診,只能判斷是脊柱有問題,但至于為什么這么疼,找不到原因。”他的國家隊室友、十年好友廖家磊曾在接受采訪時回憶,張博恒每天做治療的機器聲都會響到很晚。

傷病讓他不得不退出了那年春季的全國錦標賽。張博恒用了“徘徊”這個詞,形容自己長時間在不能接受和不得不接受之間拉扯的狀態。這些情緒他沒有和家里人以及朋友傾訴,很多事,他更習慣一個人去想、一個人去消化。訓練、治療、再訓練,就這樣一點點走了過來,他說:“我覺得我已經盡了最大的努力,在(奧運會)賽前將身體調整到一個比較好的狀態。”

張博恒的身體像一本不言自明的日記——骨頭、肌肉、韌帶以及神經上的問題,寫著每一次跌倒的痕跡,也默默記錄著他如何咬牙重新站起。

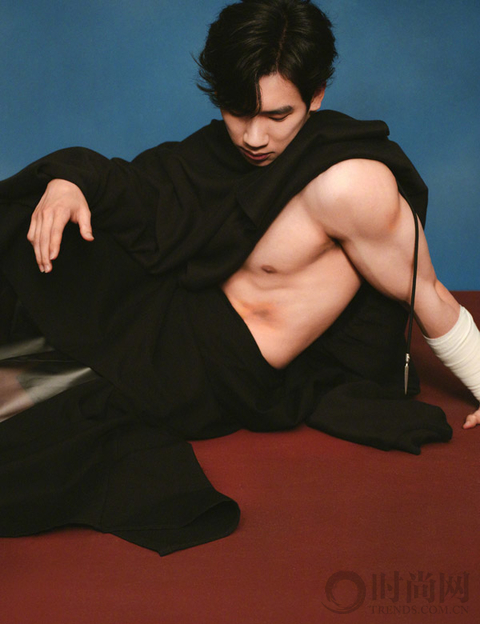

張博恒

學著迎難而上

在巴黎奧運會上,張博恒被很多人稱之為“勞模”,央視解說甚至引用“軍書十二卷,卷卷有其名”來形容他——他幾乎參與了男子體操項目的全部核心項目:團體、個人全能、自由體操、雙杠、單杠,共完成了21套完整的成套動作。在團體賽與金牌失之交臂的那一刻,全隊情緒低落,但張博恒站出來說:“我們一定要能夠扛到最后,不能因為一開始的失利,就讓心態走入谷底。”

這樣的韌性并非張博恒天生具備,小時候的他,其實并不是一個會主動迎難而上的人。對困難的第一反應不是挑戰,而是退縮。他習慣把“不行”掛在嘴邊,也常常在訓練里“能躲就躲”,一遇到瓶頸,就會心里打鼓,總是覺得,“練不好就算了,明天再來,明天又沒練好,那就后天再來。”比如對于單杠這個項目,他就因為恐高曾一度放棄,他玩笑似地說,“想到第二天有單杠,晚上都睡不著覺”。

張博恒

轉折發生在2018年底,18歲的張博恒進入國家隊的那一年。那是他第一次長時間離開家鄉,第一次站進一個“人人都很強”的環境。教練也將其定位為全能型運動員,要求他在自由操、鞍馬、吊環、跳馬、雙杠、單杠六個項目上實現無短板發展。由此,強度驟增、壓力驟然逼近,原本就不太自信的他,很快就覺得“撐不下去”。

他說,自己最開始非常抵觸,覺得還達不到國家隊的標準,那段時間,他的心里時常浮現一個念頭:“要不就回去吧。”他給自己設下一個小小的期限:等洗漱臺上的牙膏用完,就收拾東西離開。母親知道張博恒的心思,于是趕在一個周末來北京看他,告訴他:“來都來了,再堅持一下。”

張博恒

“再試試,再試試。”就抱著這樣的心態,用完一管牙膏后,張博恒默默又添了一管,沒再提回家的事兒。原本想象中“撐不過去”的日子,就這么一天天撐過去了。他開始發現,有些恐懼,其實是被自己放大的。“到后面發現其實也沒有自己想的那么困難,就越來越放開自我了,越來越勇敢了”。

往后的日子里,張博恒對自己的要求越來越高。每天清晨6點起床,早操結束便投入訓練,下午還要加練,常常一個人一直練到傍晚六七點。空閑時,他就抱著手機反復觀看訓練視頻,“幾乎把往年在訓練館的所有視頻都看了個遍。”他將時間和注意力都交給了體操,每一個動作的細節,都像坐標軸上的錨點,他靠著這些不斷修正方向。

張博恒

長時間的沉淀與積累,終于在2021年全國錦標賽前的一次隊內測驗中初見成效——那次,他拿下了全隊第一。那個瞬間,像一把鑰匙,悄悄打開了他對自我認知的另一扇門。他說:“那次之后,覺得自己好像真的可以。”

競技體育的殘酷就在于,它從不給人太多時間沉浸在掌聲中。自2021年之后,張博恒贏下過重量級的比賽,也經歷了不少遺憾。2024年,被他稱作“最辛苦的一年”。巴黎奧運會結束后,他一度陷入自我懷疑——“還能夠克服困難嗎?還能戰勝心理障礙和傷病嗎?”他也曾動搖:是否還要繼續沖擊更高的目標,還是干脆把目標放低一點兒?短暫的,他有過雜念,有過猶豫。但經過一段時間的沉淀,他給出了自己的答案——不忘初心。“我覺得是不甘心吧,”他說,“還有很多人在期盼,也給了我很多動力。”

當下,張博恒正投入世界體操錦標賽與全運會的備戰訓練中。在新的四年周期里,他將繼續朝著洛杉磯奧運會的方向邁進。那些經歷過的傷痛與突破,沉默與堅持,都在為他積蓄新的力量。

編輯+造型=李驍、攝影=劉雅欣SArZn、撰文=李佳祺、化妝=何川、發型=施雯、制片=劉登峰、攝像+剪輯=葉蟲鳴、服裝助理=靜萱+馮亦堯