珍·古道爾有一雙堅定而深邃的眼睛,仿佛蘊含著某種自然之力。正是這份不可動搖的意志,驅使珍·古道爾在年輕時穿越半個地球,深入非洲叢林,開啟了與黑猩猩相伴的傳奇研究。也正是這份意志,支撐她在過去的三十年中,奔走于世界各地,宣講環境破壞與棲息地喪失的緊迫性。在新冠疫情全球大流行之前,她每年有超過300天的時間在旅途中,呼吁人們關注地球的未來。終于,世界開始傾聽了。

在展覽中,藝術家們通過不同的媒介和材料,展現了他們對共情與直覺的理解。共情,作為一種超越個體局限的情感共鳴,使藝術家能夠深入作品所表達的情感和情境之中,賦予作品更深層次的內涵。而直覺,則是藝術家內心深處的一種本能反應,引導他們在創作中突破傳統觀念,探索未知的領域。這兩種力量相互交織,既有情感的溫度,又有直覺的靈動,構成了藝術創作的驅動力。

此次展覽旨在通過藝術的力量,致敬珍·古道爾博士,這位全球知名的環保主義者和動物行為學家,以其對黑猩猩的長期研究和對環境保護的堅定信念,影響了無數人。藝術家們通過作品,呼吁觀眾重新思考人與自然的關系,激發對自然的尊重與保護意識。正如珍·古道爾博士所言:“唯有理解,才能關心;唯有關心,才能幫助;唯有幫助,才能拯救。”愿我們都可以成為希望的使者。以下是與5位參展藝術家的交流,他們分享了各自的創作理念和對自然與生命的思考。

(人物按姓名拼音首字母排序)

對話 李琳琳

本次展覽主題為“驅動力:共情與直覺”,你如何理解共情與直覺在藝術創作中的重要性?

李琳琳:共情與直覺是藝術創作中極為重要的驅動力。共情讓我能夠超越自身的局限,深入到作品所表達的情感和情境之中。無論是描繪人物、自然還是抽象的概念,通過共情,感受那些微妙的情緒、經歷和渴望,賦予作品更深層次的內涵和情感共鳴。共情也使我能夠站在觀眾的角度去思考,理解人們對自然、對生命的感知和情感。想象觀眾面對作品時的內心世界,幫助建立起與觀眾之間的情感橋梁,使作品能夠觸動人們的心弦。比如在《大林寺桃花園》中,通過營造一個充滿詩意的園林空間,希望觀眾能夠感受到那種意外發現世外桃源的驚喜與對自然的敬畏,就像白居易在詩中所表達的那樣。

而直覺則是藝術家內心深處的一種本能反應,是藝術創作的靈感源泉之一。它如同一種潛意識的指引,在面對各種媒介與材料時,能夠瞬間捕捉到那些稍縱即逝和偶發的想法。直覺不受傳統觀念與既定規則的束縛,它能引導我嘗試新的表現形式、色彩搭配組合與構圖方式,賦予作品獨特的個性和生命力。依靠直覺探索未知的領域,挖掘內心深處最真實、最原始的創作沖動,讓作品呈現出一種自然而然的流暢感與真實感。比如在作品中選擇竹林、絹、紙等材料時,通過直覺感受哪些材料能夠表達與自然的親和力,以及在營造素雅意境方面的獨特魅力。共情與直覺相互交織,既有情感的溫度,又有直覺的靈動。

李琳琳,《大林寺桃花園》

竹林,絹,紙,植物,假山等

高2.9mx寬4.43mx長5.34m(尺寸可變),2024.10

珍·古道爾通過她的演講、行動和影響力喚醒了更多人關心自然、保護動物的環保意識,作為參展藝術家,你希望通過此次展出的作品《大林寺桃花園》向觀眾傳達什么樣的影響或啟發?

李琳琳:《大林寺桃花園》這組作品希望向觀眾傳達出一種對自然和美好生活環境的向往與熱愛,以及對“天人合一”這一古老哲學觀念的思考。希望觀眾在欣賞這件作品時,能夠感受到一種寧靜與和諧。作品通過園林借景的方式,將明代宅院風格與唐宋寫意山水園的傳統相結合,運用水景、古樹、花木等元素搭建出一個素雅的園林意境。希望觀眾在欣賞作品時,能夠在這個寧靜而美好的世界中,體會到中國古代園林所蘊含的“師法自然,融于自然,順應自然,表現自然”的藝術理念。這種理念強調人與自然的和諧共生,尊重自然、保護自然,與自然建立起一種親密而和諧的關系,在展覽中希望營造出一個仿佛置身于世外桃源般的世界。在這里,暫時忘卻外界的喧囂,沉浸于自然的美好之中。

這組作品傳達著一種對自然的敬畏之心。就像珍·古道爾博士一樣,她通過自己的行動喚醒了人們對自然和動物的關愛,我希望作品也能夠激發觀眾對于自然的尊重與保護意識。在這個小小的“桃花園”中,觀眾可以看到自然的美麗與脆弱,從而反思我們在日常生活中對自然的態度。同時,作品也傳遞出一種對未來的希望,就像白居易在詩中感受到的春天并未離去,而是藏在了山寺的桃花中,在人間四月芳菲已盡的時候,山寺中的桃花卻剛剛盛開,給人一種意外的驚喜和感動。發現生活中那些被我們忽視的美好瞬間,感受自然的神奇與生命的頑強。

李琳琳,《新生》

多層木板、螺絲釘,2019.10

在你的創作中,童年的記憶和經歷顯然扮演了重要角色。能否分享一則童年時期的故事,或某個特別的時刻,它是如何影響到你后來的創作的?

李琳琳:小時候,我的母親工作非常忙,我一直跟姥姥生活在一起。姥姥是一位心靈手巧的人,她會做各種手工,編織、刺繡樣樣精通,她會親手為我做鞋子、小棉襖、小手套等,每一針每一線都傾注了她對我的愛與關懷。這些經歷使我不僅學會了耐心和細心,還感受到勞動的樂趣與價值。這些童年經歷在我的心中種下了深深的種子,也對我的創作產生了深遠的影響。我嘗試將姥姥的手藝融入我的作品中,使作品既有現代感,又保留著傳統手工的溫度。這些童年記憶不僅塑造了我的性格,也成為我在創作中不可或缺的靈感源泉,促使我在作品中融入對自然和生活的感悟。例如在2019年10月完成的《新生》這組作品,使用大量的木板拼接組合成巨大的蛋形,選用多層木板切割、拼接、打磨、拋光、打木蠟油等傳統手工方法來制作,一圈圈像年輪一樣的紋理代表著生命意志的復活。在《大林寺桃花園》這組作品中,竹林與庭院不僅是自然的象征,也承載了我對童年時光的懷念與對自然之美的感悟,藝術既是視覺的表達,亦是情感的延續與記憶的重現。在日常生活與創作中更注重捕捉自然生命中那些細微卻又震撼人心的力量,希望通過藝術作品將這些力量傳達給觀眾,在作品中不斷探索如何用藝術的語言來表達人與自然的關系,希望觀眾也能夠感受到大自然的魅力與力量。

李琳琳,《瞭望塔》,2024

李琳琳,《一個七天的世界》,2024

對話 李鋼

在你的創作中,如何通過對材料的直覺來強調事物自身物質性的內在精神及張力?

李鋼:我覺得,任何事物自身都存在著某種獨特性,尤其在藝術的語境中更為明顯。這份獨特性落實到具體的事物或材料上,就可以理解成某種“能量”或“精神”。而這種來自物質的能量和精神,正是其自身綜合因素的集合,是一種隱藏在物質之中的精神,我把它理解成“物質性”。

它好比中藥里藥材的藥性一樣,藥性的強弱,光靠眼睛觀察是不夠的,還得對癥下藥,還得親身去體會、去感受。藝術的實現也同樣如此。作為藝術家,我覺得最理想的狀態,不是通過令人驚嘆的技術來使用物質材料,以此彰顯藝術家高超的控制和調度能力。反之,要相信感覺、相信靈感,通過個人的感受去接近材料的物質性,去釋放出材料自身的能量與精神,讓藝術家的參與使物質材料在恰當的藝術實現中,從遮蔽的狀態走向無蔽的狀態,最終讓作品的形態獨立于藝術家之外。

你提到《念珠》與《河流》在創作思路上的一致性,能否分享一下你是如何實現這種轉變的?

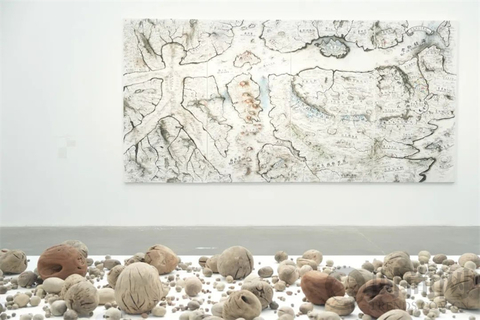

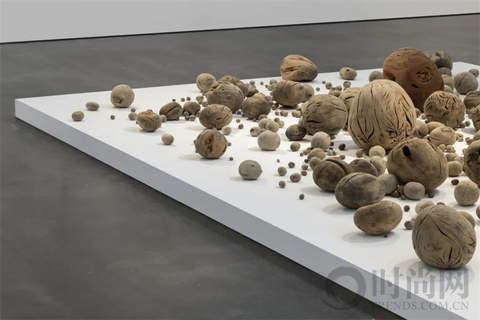

李鋼:關于作品《念珠》,2011年,我回老家云南,找到了一棵樹。那棵樹已經枯死,應該有幾百年了。我把整棵枯樹的樹杈和根系盡可能地保留下來,打磨成球,以球體為單位來描述大樹一生的生長可能。當一顆種子從一顆芽長成一棵樹,都會經歷一個比較重要的分叉點,這個分叉點就是樹生長的生命節點。正是這些不同的節點,才形成了這棵參天大樹。節點就是生命的選擇,也是命運的必然。對于樹來說,“樹杈節點”意味著方向,意味著可能。那么人呢?我們是否也會追問自己一生的“節點”在哪兒?我借用枯樹的一生,以此方式試圖找出生命中的必然,也是對過去的一種回望。

十年后,世界遭遇全球新冠疫情,對我影響挺大的。在那段時間里,我做了一些不同的作品,《河流》就在那個階段誕生了。當時我突然意識到,個體生命是很可貴的,個體的生命節點很燦爛,但在個體里只有“我”,沒有“我們”,而生命的朝向卻是整體的。從人到人群到種族,從你到我到我們,我總覺得《念珠》是“我”,是從一棵樹的個體生命節點對個體命運軌跡的總結,是一種以個體生命立場來看待命運的人生觀,可以理解成是以“我”或以“你”的個人立場來看待命運。而《河流》則是“我們”,是以不同樹木的群體生命節點,來對群體命運的歸宿進行反思,思考的是從“我”到“我們”共同命運的最終走向,是一種以群體生命立場來回溯命運共同的世界觀。所以我覺得它不應該只是一個個體生命的總結,它應該有另外一個形態、另外一個階段。這時候我覺得《河流》應該出現了,它就是《念珠》的第二個階段,從個體到群體生命的一個升華。

后來在實現作品的時候,我找到一些被折斷的或者是枯死的樹枝,有的是一個樹杈,有的是路邊的一兩個樹枝,然后把它們收集起來,桃樹、柳樹、樟樹等各種樹都有。把樹枝磨掉以后,呈現出一個隨形球狀的分叉點,這正是節點原來的形狀,我也不會再按照個人的美學要求把它精確到一個圓球,留下的只有節點的原始面貌。當我把這個東西呈現出來以后,感覺到《河流》成立了,然后我就不停地找這些枯死的樹枝,就這樣日積月累地去做。多年以后,在家人的幫助下,一起實現了《河流》這件作品。確切地說,《河流》并不是一個系列作品,它應該是完整的一部作品,是以時間與生命來持續完善的藝術事業。

現在做到《河流》這個階段,我感覺作品已經從個體走向了群體,這件作品對我來說很重要,它里面包含了很多時間和生命的東西,最后的歸向就是命運。時間很抽象,一旦聊到時間,人就會作為一個尺度來衡量時間。在人的生命里面,時間就是命運的河流。時間、河流與命運的流向一致,它們在此匯聚成了整體。這個作品讓我產生了某種悲劇感,一種來自生命的悲劇感,并不是說哪一個具體生命個體,而是全人類的命運悲劇。悲劇的結果是什么?意義是什么?有時候我在想,以這樣的問題來反思生命的存在、反思生命的意義,其實就等于是用最虔誠的姿態來把握現實、把握現在。

李鋼,裝置《河流》

木,2020

你如何看待物體在地理、時間、歷史中的作用,這些概念是如何融入你的作品中的?在《河流》中所表現的生命總結,是否有某種個人經歷或生命體悟為基礎?

李鋼:時間是個大問題,不過對于人而言再大的問題最終都會回到日常,只有回到日常時間才會變得確鑿。當你提到物體、地理、時間、歷史這幾個詞的時候,我突然想到了我的一件作品《智齒》,我想用這件作品來回答。北京有一條河叫亮馬河,是頤和園的支流,亮馬河流到我家樓下這一段叫東壩河,2021年枯水季節的時候我在河里撈了一些沙子,用這些沙子制作出了一款砂紙,下面這幾句話是砂紙背面印刷的文字:

智齒

不要再懼怕時間

那些我們所經歷過的或是被遺忘的事物

都將化成沙塵永恒于其中

沙塵是時間對世界洗禮后的證據

它隱藏著文明的痕跡

紛呈著歷史的過往

它在一定的條件下消散

又會在一定的條件下匯聚

當遺跡中的沙塵

被制作成為消磨物體的工具砂紙之時

以往砂紙的單純打磨

便演變成了

以文明的痕跡對現實事物的洗滌

借歷史的過往對當下現實的修正

2021年北京 東壩河

對話 李滿金

在《虎山行》中,你是否使用了特定的藝術手法或符號來傳遞某種精神意義或象征?在創作《虎山行》時,是如何將個人成長經歷與自然景色結合在一起的?

李滿金:《虎山行》的創作植根于我對精神性的長期探索。畫中的“虎”并非單純的自然生靈,它既是東方傳統中勇猛與力量的象征,又暗含了現代人對“自我突破”的隱喻。我用流動的筆觸和色彩,試圖讓虎與山融為一體。這種手法既呼應了傳統文化中“物我兩忘”的哲學,也暗示了人與自然對抗、共生的復雜關系。這種色彩沖突構成了“自然”與“侵入”的視覺辯證。至于自然景色與個人經歷的聯結,我的童年是在南方山區度過的。記憶中,蜿蜒的山徑、潮濕的霧氣、突如其來的暴雨,構成了我對“危險”與“探索”的最初認知。對于叢林的記憶在血液里流淌。

畫面中的背影原型是我九十多歲的外婆,也是所有在生存裂隙中跋涉者的圖騰。那種微駝承載著一生的渾厚,你凝視她,仿佛是一本讀不完的人生傳記······她的脊椎彎曲成一座橋的弧度,連接著土地與天空、苦難與超越。在當代藝術常將女性身體符號化的語境下,我選擇讓背影保持沉默的重量——不展示面容,只留下脊骨如山脈般的隆起。這或許是對“女性力量”最本質的詮釋:無需宣言的堅韌。

此外我大部分的作品標題都是系列號,希望減少對觀者的干擾,回到繪畫本身,減少敘事。這幅《虎山行》是個例外,它讓我不得不給它取了這么一個標題,當時就是想表達這么一個女性形象:她堅強、果敢、獨立、自信······即使前方荊棘叢生、猛獸成群,她也要不顧一切,明知山有虎偏向虎山行。可能也是當時我給自己的某種心理暗示,鼓勵自己,致敬每一位勇敢的潛行者。

李滿金,《背影NO.1》

布面丙烯,180X210cm,2021

李滿金,《虎山行》

布面丙烯,180x420cm,2019

在作品中,紅色線條是如何意外出現并被你保留下來的?這條線條對整體作品有什么特殊的意義嗎?

李滿金:那些紅色涂鴉線條,最初確實是對完美主義的一次冒犯。但當孩子的蠟筆劃過草圖時,我忽然意識到,藝術與生存何其相似——我們總在秩序與失控的拉鋸中尋找平衡。我決定保留這些“事故痕跡”,甚至刻意去臨摹和強化,讓它從“偶然”升華為“必然”。

這并非對偶然性的浪漫美化,而是一場關于“權力讓渡”的實驗。在傳統繪畫中,藝術家是絕對的造物主,但我選擇與未知共謀,反而讓畫面生長出意料之外的筋骨。就像山民在峭壁上鑿出的步道,從來不是筆直的,而是順應巖石的裂痕自然延展。

這些線條最終成為畫面的“隱性敘事軸”,觀眾的視線會不自主地跟隨它們游走,如同跟隨溪流穿越密林。或許這正是我想傳遞的——生命本是一場被意外不斷重構的旅程,而藝術的尊嚴恰恰在于對失控的誠實接納。

珍·古道爾博士的環保精神很具有影響力,你是否有計劃繼續探索與自然和諧共存的主題?可以跟我們分享一下這次參展的特別心得或收獲?

李滿金:我創作的初期就一直關注流浪的貓貓狗狗,甚至曾經一度給自己設定的創作題材范圍是:只畫那些帶有強烈生命力的東西,那些流浪的動物和野蠻生長的植物都非常吸引我。到現在我創作的內容也大多跟自然有關,我一直深信大自然是我們最好的老師,我們需要的答案它那里都有,關鍵是我們是否能夠感知到。我最新的作品《果實》和《新綠》系列,如果不是前幾年特殊時期被長時間隔離在家,連樓都下不了,我就不太可能會注意到這些事物,更不可能如此專注地去感受它們。

珍博士的故事我很早以前就在書上看到過,最近又看了紀錄片,非常敬佩,能和她生活在同一個地球是我的福氣!她的實踐讓我意識到,真正的“共存”不是浪漫化的凝視,而是強大的共情與共生。因為這次展覽我對珍博士和她所做的一切有了更全面的認識,看到九十歲高齡的她站在一個軟墊椅子上演講將近一個小時后,關于她所有的傳奇和偉大都具象化了······我希望把這份敬佩和感動轉化到創作中,激勵自己,不枉此生。

對話 沈括

你提到“陌生”一詞在你的作品中有著多重含義。在創作過程中,你如何選擇和表現這種多層次的含義?

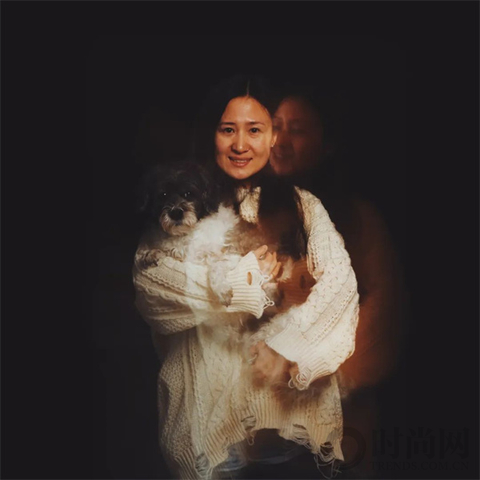

沈括:這組影像裝置是我對于中國流浪動物救助人這個群體的一個長達十年的社會觀察。畫面中的動物大部分來自非法狗肉運輸車、實驗犬、繁殖犬。“陌生”在自然界中代表著未知、恐懼甚至死亡,然而正是有著很多陌生人的出現,才讓這些流浪動物有了不一樣的結局。

我把他們的影像放進一個日歷翻頁器當中,既是他們生命每分每秒的計數牌,也象征著無限循環的一種無盡困境。畫面中的那一秒鐘,交織著無數時刻的痕跡,救助人和這些動物不斷地相遇、分離。隨著時間的流逝,回憶逐漸變得模糊不清。

沈括,《你好陌生人》

影像裝置,30×420cm

在十年的觀察過程中,你是否遇到過一些令人深思的瞬間或故事,讓你對流浪動物和救助人群體有了新的理解或視角?在當今社會,藝術在推動動物平權方面能夠發揮哪些具體作用?

沈括:這些救助人大部分是我身邊的朋友,他們實際上都在為動物的平權和解放做著努力。但是由于缺乏系統性的干預和道德的約束,超負荷的救助工作顯得徒勞無功。這些救助人的生活狀態正如希臘神話中西西弗斯的故事,那是希臘神話中天神對于凡人最著名的懲罰,也是這個作品的靈感來源。

裝置作品中所表達的正是我對于這一群體狀態的擔憂和困惑。時至今日,我們應當從哪種角度去看待環境問題和動物保護以及我的這些朋友們?當涉及到公序良俗、經濟利益和道德等復雜關系的反思時,情感與理性常常處于一種微妙的平衡中,任何絕對的判斷都顯得困難。

你如何看待珍·古道爾博士的環保精神及其在全球動物保護領域的影響?這些理念是否在你的創作過程中對你產生了啟迪?

沈括:說到動物解放,我們今天可能覺得模糊不清。但是我們不妨想象一下:在1860年黑人解放運動中和白人奴隸主談論黑人的平權顯然是匪夷所思的;在1960年女性解放運動中,同工同酬、避孕、冠夫姓自由等等基本權利,在男權社會也是無從踐行的。

文明的遞進過程中,人類的意識一直在等待著某一時刻的覺醒。也是受到珍·古道爾博士的感召,相信我們憑借著共情與直覺,總有一天動物解放會和女性解放、黑人解放一樣,成為人類文明進程中的一段歷史。

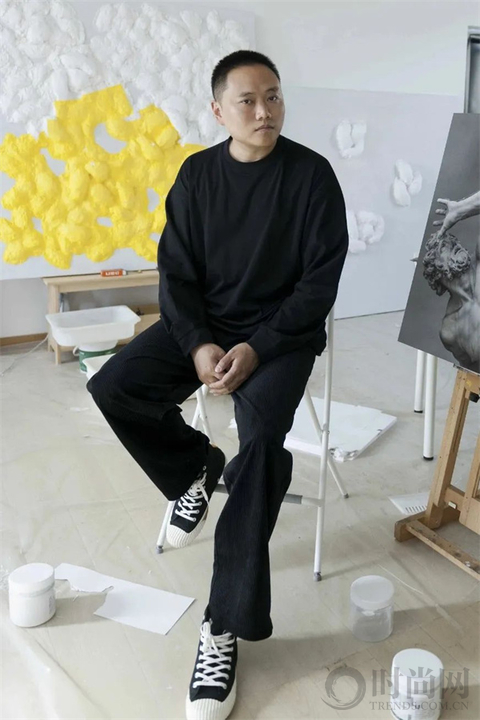

對話 伍偉

《皮毛·罝》這件作品中探討的直覺和觸覺,是否與你個人的生活經歷或成長環境有某種深刻的關聯?

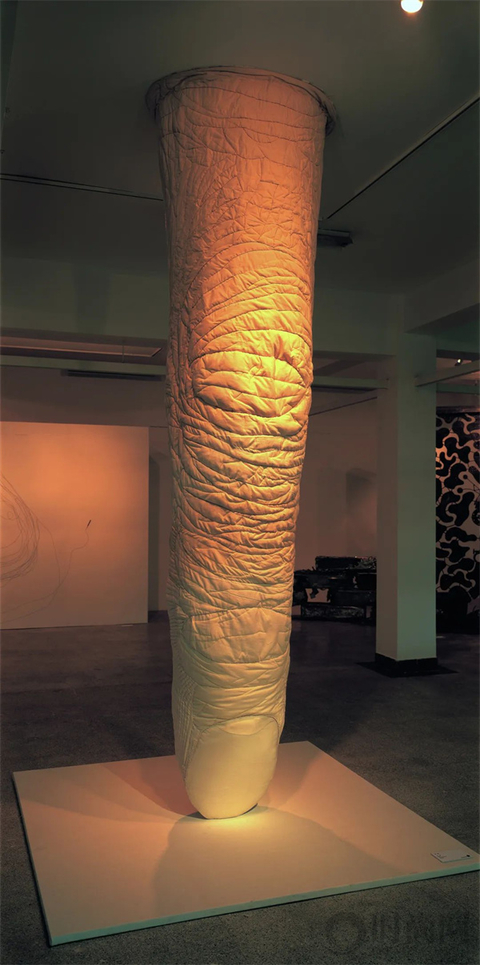

伍偉:“觸覺”從開始創作到現在一直是我重要的線索之一,從早期的作品《食指》(創作于2009年,棉布材料,85x85x350cm)可以看到放大的皮膚褶皺,用堆繡的方法,實現觸感和身體的強化。“感受”在任何一個藝術家的創作中都是重要的引線,只是每個人的感受器不同,在作品中也會有不同的方向。從我個人經歷來講,我更注重個人感知和外部環境跟自身的關系,藝術家的行動不可能脫離知覺感受和情感經驗,從這個角度講,每個人的經驗都是獨一無二的。創作有的時候很像是非理性的產物,但完全服務于概念的或者說是過于概念化的作品會顯得空洞且無聊。

伍偉,《皮毛》

木板上紙張,190x160cm,2021

伍偉,《食指》

85x85x350cm,棉布,2009

在你的作品中,“皮毛”傳遞了哪些視覺信息和情感?你在創作《皮毛·罝》時,是否有特定的哲學或文學作品對你產生了啟發?

伍偉:“皮毛”系列有很多層面的表達,首先從視覺上它是抽象化的,不具體指向某一種形象,甚至只是一抹色彩。從質地上又給人以不同于繪畫的感受,強調了生命感,以及生命力量的無限延伸。從文化層面講,它又和紙張、書籍、記載、閱讀相關聯,指向了一種故事性,也是神秘主義的映射。這次展覽的作品《皮毛·罝》強調了不同材料之間的對峙,一方面是無限生長,另一方面是不斷限制。在福柯的著作《瘋癲與文明》中,瘋狂者被認為受到惡魔或邪惡力量的支配,而社會對待瘋癲的方式是將瘋狂者隔離起來······這也是文化和野蠻的長期對峙與彼此消耗、融合。

你怎么看待珍·古道爾博士與環保主義的事跡?未來還會有哪些具體的主題或材料想要嘗試?

伍偉:我尊重珍·古道爾博士的工作,也敬佩她對全球環保主義事業的貢獻。人類早在幾萬年前就開始對地球環境進行改造和破壞了,《人類簡史》一書中提到,智人登陸澳洲后,澳大利亞24種體重超過50公斤的大型動物滅絕了23種。可以說,現代人類環境保護意識的覺醒應該當作一次新的“認知革命”。對藝術家的創作來說,環境和社會是繞不開的問題,材料不是核心而是手段,我希望觀眾可以在觀看作品的過程中有新的體驗和更深的思考。

出品人:邢麗 / 監制:周櫻 / 內容策劃、撰文:Jessie / 圖片來源:受訪人提供