楊瀾

“主持有藝術嗎?”

1996年,28歲的楊瀾留學歸國,出版了人生第一本書《憑海臨風》。

在書中,年輕的她帶著刨根問底的置疑,寫下這句話。問題淺顯易懂,答案卻值得用一生來回答。

此后,楊瀾逐漸展露自己的雄心壯志,制作并主持了《楊瀾訪談錄》《天下女人》《探尋人工智能》《匠心傳奇》《新生萬物》《楊瀾讀書》《楊瀾對話》等系列節目,開始了一生對主持藝術、人生藝術直至時代藝術的上下求索,完整而清晰地活出了一代人對自我、夢想與時代精神的詩性追求。

現在,讓楊瀾親口告訴你,她所找到的答案是什么。

楊瀾

女性

不該只是美的代名詞

海明威曾說過一句話:“勇氣就是優雅地面對壓力。”

對此,楊瀾深有感觸。

幾天前,她還在北京為雜志進行拍攝,她專業、知性,一舉一動散發出連時間也為她著迷的魅力。拍攝中,她托起由藝術家劉江創作的竹編坤包,向旁人介紹那細如毛發的竹絲是如何經傳統手藝與現代審美共同編織,搖身一變成了這極簡風的時髦包袋。對此她如數家珍,眼里流露出對美好事物純粹的喜歡與柔軟。

2天后,她啟程飛赴巴黎,以大女生的霸氣現身巴黎,光芒四射。最近,由她與中國工藝美術館副館長蘇丹共同擔任策展人的展覽“新生萬物——中國非遺與當代設計展”在位于巴黎盧浮宮西翼的法國裝飾藝術博物館盛大開展,一艘承載百余件中國非遺、當代設計與中國品牌的航船出海。

而楊瀾,正是這艘藝術航船的領航人。

這幾件事隨便單拎出來,風光背后都有著滿世界跑、晝夜顛倒,忙碌數周、數月乃至數年的艱苦奮斗,甚至有曾陷入山窮水盡的危機、又峰回路轉的傳奇,算一算,這樣高強度又極富挑戰性、開創性的職業生涯,她已經走了三十余年,而這一切在她臉上只留下優雅從容的笑意。

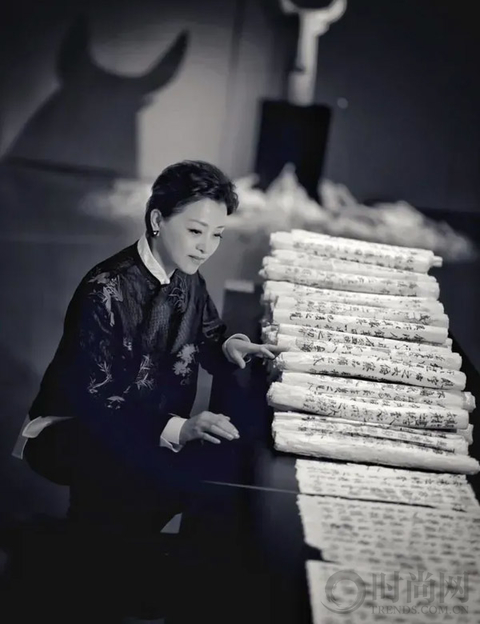

楊瀾在法國裝飾藝術博物館

楊瀾在布展過程中

聽從

時代與內心的聲音

楊瀾可真是個“能人”:能折騰的人。

從觀眾認識楊瀾的第一天,她就是敢想敢做的代名詞。1990年楊瀾畢業進入央視,搭檔姜昆主持《正大綜藝》,隨后連續兩年登上春晚舞臺主持,還斬獲全國第一屆電視節目主持人“金話筒獎”,短短4年,家喻戶曉。

事業如日中天,楊瀾卻突然遞交辭呈打破“鐵飯碗”:留學去了。說去就去。2年后,她學成執意歸國,加盟鳳凰衛視并制作主持了《楊瀾訪談錄》的前身《楊瀾工作室》,就此開啟“記錄時代精神印跡”之路。

2005年,她制作主持《天下女人》談話節目,其逐漸壯大為一個女性社區,致力于賦能女性終生學習和成長。

楊瀾

近年來,她又主導推出《新生萬物》等新形式的訪談節目,內容橫跨最尖端的科技創新與最傳統的非遺手工藝,《發光吧,大女生》《楊瀾對話》等直播綜藝也登陸短視頻平臺。打開她的短視頻賬號,節目有30多個,作品逾700條,堪稱高產與高質的典范。

楊瀾,用半個世紀定義了女性成長的意義,又在時間的打磨下越發璀璨和充滿斗志。這斗志和年輕時候的“孤勇”還不一樣,現在的她渾身上下洋溢著幸福感:“我能夠從事自己選擇的職業,幸運得不得了!我還想繼續做下去。”她口中的選擇,正是近年來她致力推動的非遺活化。

這幾年,楊瀾制作并主持了《新生萬物》等一系列非遺節目,也重新認識了許多如竹編藝術一般璀璨新生的傳統工藝,如北京花絲鑲嵌制作、南通藍印花布印染、徽州漆器珍寶、景德鎮陶瓷、北派剪紙作品、中國榫卯工藝等中國非物質文化遺產,她熱愛著珍寶背后關于人性與時間的故事,對于藝術,她也有著自己的故事。

楊瀾與“木”展區 《空山竹語》竹編

楊瀾在展覽現場

楊瀾與“火”展區 陶瓷作品《尚文意象——蘭亭序》

你可能想象不到,楊瀾,這位成名于全國、布局于全球、未來還將在更多領域取得成就的傳媒企業家,這位對人類文明上下求索的大女生,對藝術與美最初的向往竟來自于童年的香氣。

幼時,楊瀾跟隨外公外婆生活在上海。

慈愛的外婆牽著楊瀾的手穿過斑駁的弄堂,吳儂軟語浸潤著楊瀾的成長,路邊賣的白玉蘭和茉莉花串散發陣陣幽香,親手洗凈的床單暴曬后的氣味令楊瀾心安。夏天尾聲悄然而至,外婆從市場低價買回爛掉一半的桃子,切下好的部分制作桃醬,抹到饅頭上沁潤清香,咬下一大口一整天心情都明亮。

那時,楊瀾有一雙最愛的小皮鞋,“紅色的,前面有小鏤空點”,這雙小皮鞋太好看,紅得大方、惹眼,明亮了小女孩那顆純粹的愛美的心。童年關于美的五感太鮮活了,楊瀾念念不忘。

對于藝術,她有義不容辭的使命感,有對人性的好奇與關懷,有眼光、有魄力、有初心,有從零出發的勇氣,也有躬身入局的毅力。她熱淚盈眶又苦思冥想,目光徐徐落在了非遺傳承與創新上。

在制作的綜藝《匠心傳奇》里,她用趣味拆解了國匠手藝傳承千年、創意活化的奧秘;在《新生萬物》里,她更是帶著年輕設計師拜訪非遺傳承人,致力于將傳統文化應用到日常生活中;在《當傳承遇到創新·璀璨新生》中,她對話世家女性,探究家族傳承與個人創新的話題……

探訪中華文化尤其是非遺活化這片璀璨新生的文明土壤,這是時代精神的需求,也是楊瀾靈魂深處的聲音,她很自然地就把自己和非遺傳承這個宏大的命題聯系起來了。

也許,

進入一座幽深盛大的森林,

往往只因入口處

長了一朵美麗的小花。

楊瀾

藝術的美

是人性的美

2024年,巴黎街頭,奧運氛圍鼓舞人心,文化氛圍也日益濃厚。

時值中法建交60周年暨中法文化旅游年,在巴黎奧運會即將開幕的大背景下,楊瀾洞若觀火地開始了新的布局,此前她已為這個展覽籌備了2年,幾經磨難終于成功舉辦。這個名為“新生萬物——中國非遺與當代設計展”的展覽,以新開路,載著文明瑰寶從華夏大地而來站上世界大舞臺,新的精彩就此起筆。

“以金、木、水、火、土的哲學文化為線索,對應花絲鑲嵌、木作、制茶、釀酒、陶瓷、紡織刺繡等手工藝,用中國人的宇宙觀將事物不斷轉換和變化的過程展現出來。萬物相生相克,各種新、舊,陰、陽……它們不停地碰撞、產生新的東西,在傳承當中長出新的認知、想象力和創造力,這就叫‘新生萬物’。”

“金”展區 陳淑美作品 明萬歷金絲翼善冠(復制件)

“火”展區 何芹陶瓷作品《尚文意象——蘭亭序》

“木”展區 吳騰飛《中國書房》

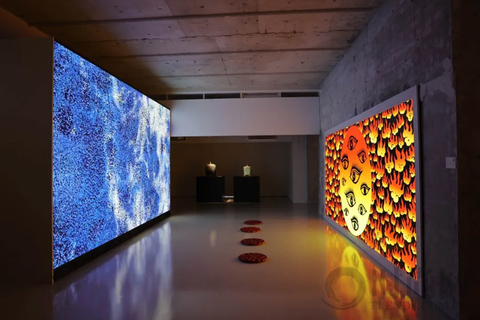

“火”展區 白明作品《生生不息》

“火”展區 朱樂耕作品《遠古的記憶》

“新生萬物”展覽現場

楊瀾既提綱挈領,也細致入微。她不僅為非遺活化指出一條新路,也對匠人們高山仰止。

她分享了一個關于藝術家何燕兒的藏品“萬年被”的故事。“在苗寨里,每一塊布都很珍貴,衣服哪怕殘破,大家都舍不得輕易扔掉。留下一塊布片,把布片攢著,縫制在一起,就成了家里的褥子或者被子,一家好幾代人傳著用,(磨損后)再往上補一些布片,世世代代的衣服都在里面,這就是‘萬年被’。

一條織物見證著生老病死,生命的印記就這樣打在了織物上。

我當時聽了之后,雞皮疙瘩都起來了。”講到興起,楊瀾的雙手小幅地快速擺動,仿佛過電一般觸動。“何燕兒老師把‘萬年被’的一部分陳列出來,做成裝置藝術,又把很多小布條編織成了地毯和掛毯,讓大家都能通過使用去體會它的美。(她的用心)就像一個螺旋的宇宙一樣,將彼此的人生都編織進去了,有美感又非常實用。”“這種從泥土里生長起來的、帶有人體溫度和情感的東西,特別具有感染力。”楊瀾補充道,眼里寫滿了相信,她始終相信著人性。

“萬年被”不見得真正要用一萬年,可其中承載的人類情感卻超越了時間。

“新生萬物”展覽現場

在展覽中,諸如此類閃耀著人性光輝的物件還有很多:藝術家姚建萍的蘇繡版《蒙娜麗莎》,與相鄰的盧浮宮中的原版作品遙相呼應;藝術家邵帆的作品“明式睫毛”,抽離明式審美賦予到自然事物中,以優雅詩意的方式表達在一根睫毛上,驚奇又美麗;漆器大師甘而可用兩三年時間精工細制成的國寶漆器,光可鑒人;青年藝術家韓昶制作的金銀器藝術裝置,時髦又高級......楊瀾不僅把它們帶到法國去,還借由互動、視頻動畫、人工智能算法等進行展示、模擬,參觀者不僅可以親手拼接榫卯,還可以在虛擬空間中試戴各種珠寶、感受陶瓷燒制變化的過程,十分有趣。

楊瀾在布展現場

楊瀾與藝術家邵帆的作品“明式睫毛”

楊瀾與藝術家姚建萍的蘇繡版《蒙娜麗莎》

用人工智能致敬手作智慧,楊瀾把它定為這場展覽的定音鼓:“我們借用人工智能的方式展現,使用清華大學丘成桐教授的一套算法,把中國刺繡的各種針法都模擬出來了。當繡娘上下翻飛的幾十種針法變成了機器的算法,你能親眼看到這些針法怎樣交織出美麗的作品,很有意思。過去,釉彩在窯爐里燒制的過程很難看見,現在用AIGC將窯爐里燒瓷的變化進行外化、可視化,將非遺與當代數字藝術結合產生新的表現力,做出來極具震撼力。”

介紹人工智能制作的刺繡圖案

“新生萬物”展覽現場

“水”展區 《蘭亭修禊圖》視頻

談起非遺活化,楊瀾總是自信優雅又豪情滿懷。

這幾年,盡管市場快速演變、風口層出不窮,但因著運籌帷幄,楊瀾由高端訪談、女性成長、公益慈善、科技AI等而起的全媒體生態鏈早已成型。顯然,她的理想不止于此。

非遺、品牌與文化出海并不是一次隨意的嘗試,它彰顯著楊瀾主導的媒體生態戰略再次升級——她早已為“媒體帝國”做好了準備。“媒體生態的展現形式已經變了,但內容的核心沒有變。你必須主動適應大環境的改變,不能只是被動地迎合。”楊瀾的話看似溫和,卻野心十足,“你必須往前再看一步。”

楊瀾,又出發了。

不久的將來,由她主導的首屆“橫琴-澳門國際數字藝術博覽會”也將舉辦。“這是世界博覽會上第一個把AI行業公司和幾十家博物館、畫廊、藝術機構集中在一起策展的展覽。”她向來是一個愿意把“第一”講明的人,不無驕傲。在這個追求個性的時代,非遺活化與數字藝術的結合新奇又直觀,或許很快就會被年輕人們“玩出花來”。

“每一個人

對真善美都有本能的追求,

這就是藝術的個性。”

——楊瀾

楊瀾目光如炬。

為此,她在北京朝外大街開設MADverse數字藝術空間,融合人工智能等數智科技,體現“空間即媒體,觀眾即內容”理念,整合Music音樂、Art藝術、Design設計、Dining餐飲四大業態,打造AIGC時代面向Z世代的數字藝術社交平臺。

楊瀾

藝術,不必只是一種觀望。或許,藝術活化的魅力,不在打造高大上的陽春白雪后將其藏之高閣,而是回歸煙火氣中,回歸使用者本身。

這種初心,

一如三十年前

她拿起話筒注視著眼前人,

慢聊彼此

熱烈又鮮活的一生那般真誠。

很有趣的是,三十多年過去了,眾人眼里的楊瀾卻從沒有什么過時感。一開始人們為她主持時的侃侃而談吸引,為她在申奧時氣宇軒昂的演講所激勵,為她自信大方的女性氣質所折服,但最后都要被她闖蕩山川湖海、還敢隨時再來的勇氣和斗志所感染。楊瀾的美,可太有力了。

這幾十年來,雄心壯志和似水柔情支撐著她一路高歌猛進又細水長流。究其過往,到底是女性的柔情賦予她關照人心的細膩,是主持的生涯滋養她博古通今的才情,是企業家的雄心驅使她逐鹿爭雄地奮斗,還是中國人的胸襟支持她登上中華文化傳承的山頭振臂高歌?

無論如何,

她的美麗,雄心柔情,

她的腳步,仍在前行。

楊瀾

Q&A:

你鮮明的個性是怎么形成的?

楊瀾:慢慢熬出來的,哈哈哈!

工作中會不自覺地給旁人壓力嗎?

楊瀾:我沒有這種感覺,我會完全投入我的工作。我特別認同那些匠人和設計師。某種程度上我覺得我就是一個匠人,我用工匠精神來做我的節目。

為什么選擇非遺領域進行探索?

楊瀾:非遺實際上是跟人的使用有關的。比如今天我愿意穿個漢服,愿意用一個陶瓷的杯子,我不愿意家里都是描金的歐式家具,我愿意有新中式的家具,我喜歡有一個小茶桌能夠讓我的心放松下來,帶著一點禪意。哪怕是在一個小小的“螺螄殼”里邊,我也可以有我自己的精神天地。這是中國人的一種審美和生活方式的體現。我對非遺感興趣,因為它跟每個人的生活有關。

非遺技藝可以傳承,人文關懷如何傳遞?

楊瀾:每一代人都有對美的向往,人性就是如此。我們還真是不可救藥的愛美!某種程度上正如王陽明所說,人是有“良知”的,每個人對于善惡美丑是有本能的判斷的,追求美、創造美是人不可抑制的人性本身,人文關懷從來都不缺。

除了非遺,你還對哪些藝術領域感興趣?

楊瀾:我現在就對數字藝術感興趣。

數字藝術對非遺的影響大概可以分為哪幾個層面?

楊瀾:第一個是記錄,很多工藝的過程能用數字化保留下來。第二個是可以做教學和傳承,有了數字化的教材,就可以讓更多人來學習。第三個就是可以將非遺與當代的數字藝術結合,產生新的表現力。

為什么現在進行文化出海?

楊瀾:進行文化出海,是因為中國品牌現在要參與全球競爭,就一定要向文化要品牌價值。中國的生產鏈、供應鏈是最完整的,但品牌價值卻沒有積累到一定程度,所以我們只能賣原材料、人工費,價錢永遠是很低的。

接下來兩三年有什么布局?

楊瀾:因為我是媒體人,所以還是通過搭建平臺的方式。做媒體的人,一方面是做內容本身,另一方面是做出平臺,讓大家都能來貢獻好的內容。通過我們的原創,把過去素不相識的人撮合到一起,他們之間又產生新的活化和創造,我覺得這是件很有樂趣的事情。

就像你想要一滴水,先要自己有一片海?

楊瀾:不敢想象有一片海,但起碼有個小池塘就可以!

出品:芭莎文化藝術部(Green Bazaar Lab) / 總編輯:沙小荔 / 出品人:董云燕 | 監制:徐寧 / 編輯:毛阿達 / 攝影:任欣羽 / 妝發:竇凱、梅梅、k.kyle / 楊瀾采訪、撰文:陳彧清 / 造型:邢惠 | 造型助理:玉穎 / 編輯助理:小冉