2005年,陳可剛從四川美院畢業(yè),拎著畫和不安來到北京。在星空間群展“壞孩子的天空”上,一張?jiān)唏R尾、點(diǎn)著火柴的小女孩畫像,將陳可推入公眾視野。畫布上的女孩微微低頭,火焰騰起,靜悄悄,卻有一股難以忽視的張力。

二十年過去,陳可的作品始終帶著一種微妙的反叛氣質(zhì)。在她早期的卡通小女孩系列中,透露著執(zhí)拗、敏感,散發(fā)出青春期特有的殘酷氣息。而后,她描繪弗里達(dá)·卡洛、夢露等先鋒女性形象,將個(gè)人處境與歷史人物重疊,叩問性別、權(quán)力與身份的邊界。當(dāng)下,她將目光投向包豪斯學(xué)院中的女性參與者,一群在現(xiàn)代主義盛名中被忽略的女性創(chuàng)作者。

“壞孩子”是一種態(tài)度,是陳可一直走一條自我演進(jìn)的道路,不斷地自我顛覆,又不斷地自我修正。

“包豪斯女孩”我們都在打破一種規(guī)訓(xùn)

輕輕敲門后,屋內(nèi)傳來腳步聲,隨即門打開。

陳可探出一個(gè)小小的腦袋來,眼睛大而明亮。她穿著玫紅色的T恤和一條深藍(lán)色的短褲,她整個(gè)人看起來質(zhì)樸又自在。

陳可的工作室異乎尋常的整潔,以至于剛進(jìn)門時(shí)產(chǎn)生了“是否需要換拖鞋”的念頭。大大的空間中,分別擺放著三張桌子:一張桌上平鋪著大小各異、不同顏色的紙,它們以某種搭配擺放在一張人像小稿上;另一張桌上堆滿了調(diào)色板、顏料、刮刀和各種刷子;還有一張桌上充滿了生活的氣息,有剛剛開封的牛奶和幾個(gè)水果。工作室的一側(cè)立滿了架子,上面固定著許多包裝好的作品。

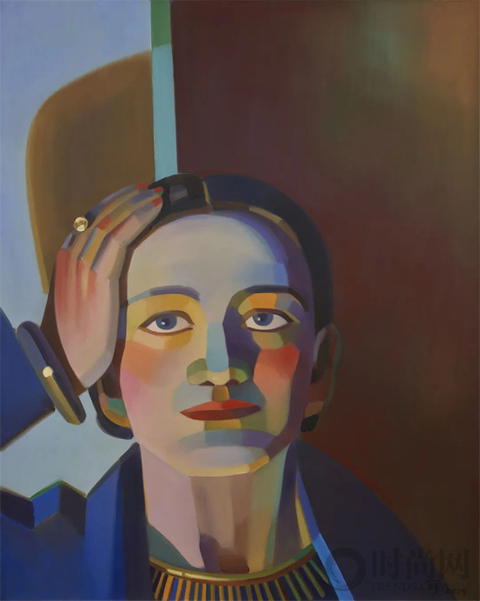

一個(gè)臺階式、可移動(dòng)的梯子放在巨幅油畫前,那是她最新的作品系列《包豪斯女孩》。明度不同的鮮亮色塊像是故事的碎片,拼湊上世紀(jì)那批充滿生命力的,普通卻又非比尋常的女孩的模樣。

陳可在工作室中創(chuàng)作最新系列《包豪斯女孩》

包豪斯,音譯于德語Bauhaus。Bau意為建造,Haus意為房屋,是由德國現(xiàn)代建筑師瓦爾特·格羅皮烏斯(Walter Gropius)創(chuàng)造出來的詞匯,以命名這所為發(fā)展現(xiàn)代設(shè)計(jì)教育而建立的學(xué)院。

這所因先鋒性與實(shí)驗(yàn)性著稱的學(xué)院,男性藝術(shù)家與設(shè)計(jì)師的名字在20世紀(jì)藝術(shù)與建筑史中廣為人知,例如抽象藝術(shù)的重要奠基人約瑟夫·阿爾伯斯(Josef Albers),以及現(xiàn)代建筑的代表人物路德維希·密斯·凡德羅(Ludwig Mies van der Rohe)。

然而,在這座烏托邦式理想主義學(xué)院的背后,許多女性藝術(shù)家的貢獻(xiàn)長期被忽視。在實(shí)際創(chuàng)作中,女性藝術(shù)家的作品數(shù)量幾乎與男性相當(dāng),而其中占據(jù)主導(dǎo)地位的,正是此前被視為“次要工藝”的編織工坊。

陳可從一本名為《包豪斯女孩》(Bauhaus Màdels)的攝影集中發(fā)現(xiàn)了這群來自編織工坊的女孩,書里大半篇幅記錄了這些女孩的肖像與生平。400多張有些發(fā)灰泛黃的照片上,包豪斯女孩們的眼神穿透紙面,抵達(dá)一百年后,陳可的內(nèi)心。她開始翻閱這些女孩的故事,了解編織工坊的故事。約瑟夫·阿爾伯斯的妻子安妮·阿爾伯斯也是藝術(shù)史上極具影響力的藝術(shù)家。阿爾伯斯夫婦于1933年移民美國,在黑山學(xué)院任教,他們共同將來自包豪斯的設(shè)計(jì)理念帶到了大洋彼岸。在此后的教育流動(dòng)中,影響了全世界。

陳可 《包豪斯女孩 No. 33》2023年,布面油畫,200 × 300 cm

陳可《包豪斯女孩No. 12》2021年,布面油畫,200 × 250 cm

通過這本攝影集,包豪斯女孩與一百年后的四川女孩陳可相遇了。此刻,她的面前是鋪滿整張桌子的色紙。她將這些自己用顏料染色的紙剪成小塊的隨機(jī)形狀,在人像小稿上拼貼。在包豪斯的色彩理論中,人眼看見的顏色,會因?yàn)槠湓谄矫嬷械南嗷プ饔枚a(chǎn)生變化,沒有絕對的“視覺真相”。而陳可透過這些女孩的模樣,也在看向另一個(gè)自己。陳可生長在一個(gè)普通的四川小城,母親雖然有自己的工作,但人生的重心仍舊在家庭。而陳可的姥姥,在更為特殊的年代中,作為少數(shù)受過教育的女性也會用傳統(tǒng)的行為模式來規(guī)范陳可。“她會讓我坐著的時(shí)候,把腿要合攏。”

但讀大學(xué)之后的陳可,在川美開放包容的環(huán)境下,接觸到更多不一樣的女性。有法國存在主義哲學(xué)家西蒙娜·德·波伏娃(Simone de Beauvoir),也有中國第一位研究性的社會學(xué)家李銀河,還有美國攝影師辛迪·舍曼(Cindy Sherman)。這些在各自領(lǐng)域獨(dú)立且杰出的女性也成為陳可想象中的“人生目標(biāo)”。

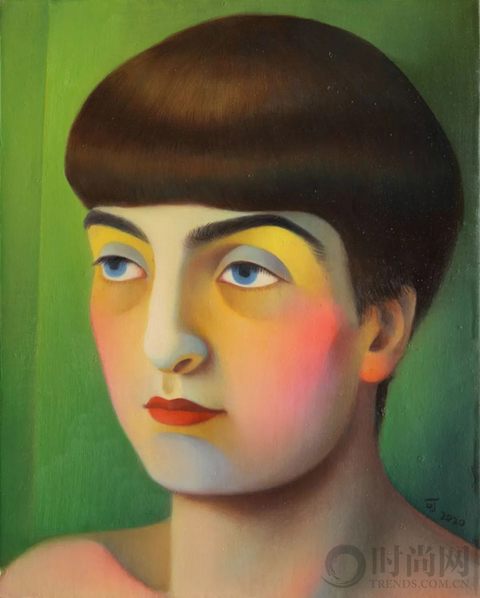

陳可《包豪斯女孩 No. 19》2023年,木板油畫,30 × 24 cm

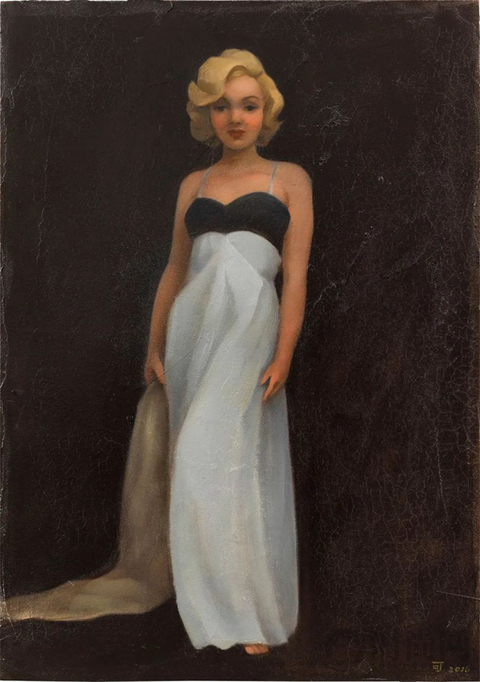

陳可《包豪斯女孩 No. 19》2023年,木板油畫,30 × 24 cm

陳可《包豪斯女孩No. 1》2020年,木板油畫,27.3 × 22 cm

但陳可始終不是她們。一方面在傳統(tǒng)意義中,成為母親的陳可同樣有強(qiáng)烈的家庭責(zé)任感,她希望也享受參與到女兒的成長里;另一方面,陳可也是作為藝術(shù)家的自己,畫筆下的每個(gè)女孩都成為陳可在想象與現(xiàn)實(shí)世界之間的分身。“作為一個(gè)70后的女性,可能會面臨更多這樣的沖突。但是我也接受了自己身上這兩個(gè)部分的并存,我能夠從創(chuàng)作中獲得獨(dú)立感,也能夠在照顧家庭中得到價(jià)值。”

陳可笑著說:“小時(shí)候媽媽太過強(qiáng)勢,我就會很乖。但我知道我的內(nèi)心不是那樣,我有很堅(jiān)定自己要做的事情,我也在打破自己身上的規(guī)訓(xùn),做個(gè)‘壞’小孩。”

我也曾是個(gè)小女孩

2005年,星空間成立之初,舉辦了群展“壞孩子的天空”。彼時(shí)剛剛畢業(yè)來到北京的陳可,也作為簽約藝術(shù)家參展。在眾多講述貪婪、欲望、暴力、悲傷……的作品中,陳可那張畫中扎著高高馬尾、穿著校服、正在點(diǎn)煙的小女孩,似乎也“壞”得不是那么強(qiáng)烈與直白。

在純白的背景中,小女孩點(diǎn)燃的那根火柴,騰起鮮艷的火苗。就像陳可一般,她眼睛中透出明亮與溫和,以至于很少人將她內(nèi)心的執(zhí)拗與某種反抗聯(lián)系起來。

21世紀(jì)初,中國藝術(shù)界已涌現(xiàn)出一批在國際上具有影響力的藝術(shù)家。他們各自以不同方式回應(yīng)本土經(jīng)驗(yàn)與全球語境,比如運(yùn)用本土符號進(jìn)行創(chuàng)作的邱志杰、講述當(dāng)代中國社會千姿百態(tài)的劉小東、以超現(xiàn)實(shí)主義手法創(chuàng)作“血緣大家庭”系列的張曉剛……在被社會廣泛推崇的主流藝術(shù)中,卡通似乎往往與“不夠嚴(yán)肅”相掛鉤。

某種意義上,位于西南的四川美院也因?yàn)檫h(yuǎn)離中心而相對自由。“這里是比較開放和包容的。”陳可回憶起自己的大學(xué)生活,她當(dāng)時(shí)所在的綜合視覺工作室是學(xué)院中相對前衛(wèi)的,除了繪畫之外,還要求學(xué)生嘗試攝影、攝像,用不同的媒介做一場屬于自己的展覽。

“當(dāng)我做攝影的時(shí)候,我覺得機(jī)器成為我和作品之間的一道坎,我內(nèi)心想到的東西可能用這種方式呈現(xiàn)不出來。畫畫,是一種最直接的方式。當(dāng)我看見村上隆和奈良美智的作品時(shí),卡通的語言直接擊中我。那些所謂的技巧或者學(xué)院派的東西就跟我沒關(guān)系了。生活中,漫畫、文學(xué)、電影是給予我養(yǎng)分的創(chuàng)作內(nèi)容。”

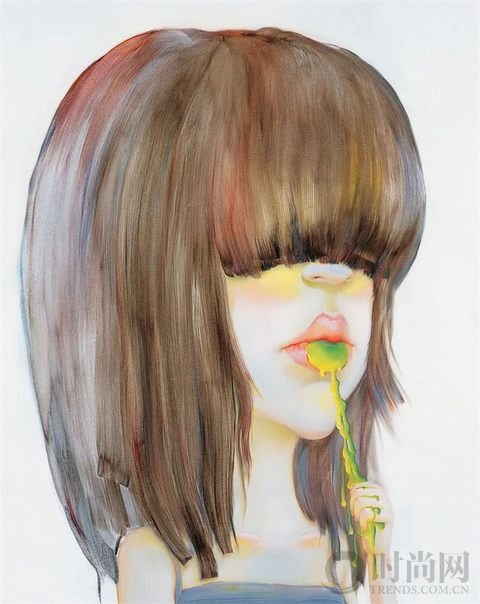

陳可《吸煙?不吸煙?》2005年,布面油畫,100 × 100 cm

陳可《小B.棒棒糖》2004年,布面油畫,100 × 80 cm

此后很長的時(shí)間里,這個(gè)穿梭在不同布面、場景之中的小女孩成為了陳可的分身。她幻想出來不同的人格與形象,這些鼻頭圓圓的小女孩少了一些常規(guī)印象中的可愛與天真。她們或是眼睛蒙著白布,頭上長出無數(shù)根“敏感神經(jīng)”;或是穿著不符合自己身量的、有九層重疊裙擺的長裙……“青春是混雜的,甜的辣的,純潔的邪惡的。”四十歲的陳可,再回頭去看這些小女孩時(shí),仍舊感受到那種夾在青春與成年世界之間的浪漫與殘酷。

也是2005年,星空間舉辦了展覽“下一站,卡通嗎?”。陳可看見了更多專業(yè)院校出身,卻另辟蹊徑走向非主流的“同道”藝術(shù)家。那些卡通的畫面,并置在展館中,無聲地張開雙臂,擁抱著這個(gè)來自西南的小女孩。

星空間創(chuàng)始人房方在展覽中寫道:“卡通的法語詞源,有小孩亂涂亂畫之意。我認(rèn)為新一代藝術(shù)家,一定會放下再現(xiàn)性繪畫,選擇一種更加自由的形式,卡通對于他們來說就是自由。”

陳可回頭去看當(dāng)年創(chuàng)作的小女孩時(shí),仍能感受到夾在青春與成年世界之間的浪漫與殘酷。

相比于重慶的潮濕與悶熱,陳可喜歡北京金色的陽光、透徹的天氣。特別是當(dāng)她看到星空間展覽里的作品后,她找到了歸屬感,覺得大家都在訴說同樣的情感。畢業(yè)后的陳可,決定來到北京。“我原本是準(zhǔn)備吃苦的,結(jié)果一張畫出人意料地拍了三十多萬,市場就起來了,很快能靠賣畫養(yǎng)活自己了。”陳可回想起當(dāng)初那樣幸運(yùn),笑了起來, “但不是更有信心,而是更有壓力了。”在當(dāng)時(shí)尺寸相當(dāng)?shù)淖髌愤€在均價(jià)一兩萬元的時(shí)候,絕對的高價(jià)讓所有人的目光都關(guān)注到這個(gè)小小的女孩身上,質(zhì)疑的聲音也交織在其中。

她需要證明自己。

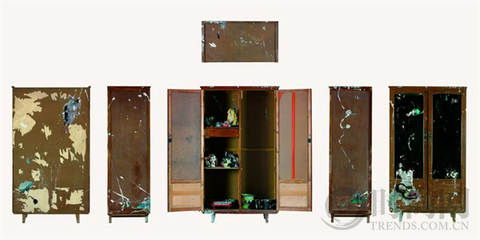

2007年,陳可個(gè)展“和你在一起,永遠(yuǎn)不孤單”上,這些通過老物件構(gòu)成的大型裝置作品,一件一件把質(zhì)疑的孔洞填滿。雖然在高中就外出讀書的陳可,已經(jīng)習(xí)慣了與家的遠(yuǎn)距離,但是北京的城市之巨大,越發(fā)顯得人渺小,漂泊感與孤獨(dú)感成為陳可很長時(shí)間的創(chuàng)作情緒。

她讓媽媽將小時(shí)候她用過的,但舍不得扔的東西都寄到北京,又去潘家園等舊貨市場淘記憶中的那些家具。然后,她將塑形膏作為繪畫的基底。這種特殊的材料,既可以形成凹凸不平的肌理,同時(shí)有一定的吸附性讓顏料可以被使用。

陳可《和你在一起,永遠(yuǎn)不孤獨(dú)》2008年,純棉無酸紙藝術(shù)微噴,30 × 45 cm

陳可《和你在一起,永遠(yuǎn)不孤單——梳妝臺》2008年,純棉無酸紙藝術(shù)微噴,30 × 60 cm

陳可《和你在一起,永遠(yuǎn)不孤單——衣柜》2008年,純棉無酸紙藝術(shù)微噴,30 × 60 cm

陳可似乎將自己小時(shí)候的回憶 、對家的眷戀,以及在北京的孤獨(dú)感都攪合在了這些膏狀物中。她用刮刀蘸取,再用力向這些家具甩去。這些潑濺開的痕跡,有大有小,有厚有薄,好像是她腦海中的碎片。這個(gè)名叫小K的女孩子,通過陳可的畫筆,逐漸在這些碎片中成型。她普通的一天,在餐桌上的勺子里,在打開的抽屜里,在書桌上……陳可牽著小K,終于一起走到了人群的前面。

陳可《和你在一起,永遠(yuǎn)不孤獨(dú)之二 》2005年,布面油畫,100 × 100 cm

陳可《和你在一起,永遠(yuǎn)不孤獨(dú)之三》2005年,布面油畫,100 × 100cm

陳可《和你在一起,永遠(yuǎn)不孤獨(dú)之四》2005年,布面油畫,160 × 160 cm

大家開始真正認(rèn)識并認(rèn)可了這個(gè)個(gè)子小小,有圓圓眼睛的女孩。

房方說:“陳可繪畫里邊有很多暗黑的部分,外表的溫和掩蓋了她一些內(nèi)在的東西。她可能不是當(dāng)年‘壞孩子的天空’里最被重視的,也不是最‘壞’的。但是現(xiàn)在回頭來看,她在其中仍舊證明了這些東西。”

與弗里達(dá)和夢露重逢

小女孩一直畫了許多年。“差不多到2009年的時(shí)候,我遇到了創(chuàng)作瓶頸,沒完沒了的個(gè)體敘事,讓我覺得有點(diǎn)矯情了。”陳可一直在試圖尋找新的東西加入到創(chuàng)作中。但她并不迫切,她開始做一些繪畫之外的事情,比如寫作,比如成為一個(gè)母親。

2011年,陳可懷孕了。她帶著一個(gè)小生命,在北京798的書攤上“偶遇”了藝術(shù)家弗里達(dá)·卡羅(Frida Kahlo)——一本關(guān)于她的影集抓住了陳可的眼睛。封面上,中分盤著低發(fā)髻的弗里達(dá),穿著帶領(lǐng)子的波點(diǎn)襯衫,黑白分明的眼睛中是明亮、沉靜與堅(jiān)定。和大多數(shù)人心中,頂著鮮艷花朵裝飾,身著墨西哥當(dāng)?shù)靥赝{氏族的服飾,張揚(yáng)華麗的形象,相差甚遠(yuǎn)。

這個(gè)墨西哥國寶級的藝術(shù)家至今都影響著全世界,她不太長的生命中有太多沉重與傷痛的部分:6歲便因小兒麻痹癥而行動(dòng)不便,18歲因車禍而殘缺的身體,導(dǎo)致并發(fā)癥與手術(shù)伴隨了其終生,也讓她失去了成為母親的能力,還有戀人的背叛與放蕩之后社會的指摘。在弗里達(dá)一百多幅創(chuàng)作中,近三分之一是她的自畫像。她也像陳可筆下的小女孩,同樣穿行在自己構(gòu)筑的不同畫布之中,身著華服,不變的是那標(biāo)志性的一字眉與冷峻的眼神。

在床上作畫的弗里達(dá),畫筆下勾勒的是她對生命的渴望與世界的痛訴。而一百多年后的陳可,因?yàn)樯a(chǎn)而對“女性”兩個(gè)字有了切膚的感受。她無法想象經(jīng)歷多次流產(chǎn)的弗里達(dá)承受了怎樣的痛苦,又在充滿傷痛的一生中面臨怎樣的社會處境。

陳可《弗里達(dá)和情人》2012年,布面油畫,50 × 50 cm

陳可《戴紅蝴蝶結(jié)的少女弗里達(dá)》2012年,布面丙烯,50 × 40 cm

陳可《綠衣弗里達(dá)》2012年,木板上丙烯,35 x 27 cm

2013年,陳可帶著自己創(chuàng)作的弗里達(dá)系列參加了香港巴塞爾的展覽。展位被設(shè)計(jì)成了一個(gè)半圍合式的小房子,外面紅墻掛著她創(chuàng)作的弗里達(dá)系列。陳可挑選了很多小時(shí)候的弗里達(dá)照片作為創(chuàng)作的載體,在攝影師父親的鏡頭下,小弗里達(dá)無憂無慮,又有些內(nèi)斂與害羞。然后是少女時(shí)期明媚的模樣,再到中年后的沉靜。小房子里面,掛著陳可畫的自己剛出生的女兒、局部乳房的特寫、她用黏土捏出來的小娃娃與乳房,還有日記等等。

不同的生命消亡與存續(xù),在這個(gè)小小的空間中并置。“展覽叫作‘一個(gè)女人’,其實(shí)講述的是兩個(gè)女人的故事。”

成為母親的陳可,在瑣碎的生活中感受到了現(xiàn)實(shí)的逼近。小孩不是創(chuàng)作出來的藝術(shù)品,她不會乖巧地等待著展出。她每時(shí)每刻都在體現(xiàn)著生命的能動(dòng)性,啼哭、喝奶、撒尿。“我突然覺得我好像落地了,回到了地面上。”陳可幻想中的那個(gè)小女孩,慢慢從那些懸浮的情緒中,褪去了青春的浪漫,有了真實(shí)的模樣。

弗里達(dá)之后,瑪麗蓮·夢露(Marilyn Monroe)成為陳可筆下另一個(gè)被重新創(chuàng)作的女性形象。夢露的名字,是大眾印象中性感尤物的代名詞。起初的陳可都下意識地認(rèn)為,自己和夢露是“八竿子都打不著的兩種人”。

陳可 《1953·27歲》2016年,木板油畫,100 × 70 cm

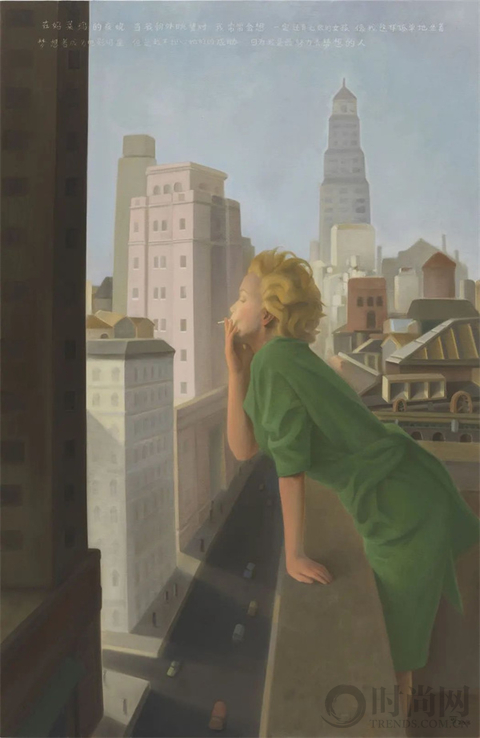

陳可《1955·紐約·29歲》2016年,布面油畫 Oil on canvas,200 × 130 cm

同樣也是在一本攝影集中,陳可看見了一個(gè)很青澀的少女夢露,她甚至面對著鏡頭有些躲閃。后來陳可開始翻閱夢露的自傳,這個(gè)傳奇女星講述了自己被拋棄的童年,成名之前的窘迫,在好萊塢被物化的時(shí)刻。“人們對夢露的解讀,與她的內(nèi)在相差很遠(yuǎn)。人的復(fù)雜性,在她身上凸顯。”

彼時(shí)的陳可在某種意義上,也成為一個(gè)公眾人物。藝術(shù)、創(chuàng)作、生育、家庭,好像都成為大家看她的其中一部分。夢露系列最初面世的時(shí)候,市場的反饋并不是很好。但是陳可自己知道,她已經(jīng)畫不了當(dāng)初的小女孩了。而在房方眼中,陳可一直在走一條自我演進(jìn)的道路,不斷地自我顛覆,又不斷地自我修正。

陳可從來不是一個(gè)懂事的乖小孩,在她的身體里有強(qiáng)大的創(chuàng)作能量,推動(dòng)她去反抗某些既有的規(guī)則或主流的認(rèn)知。在她的筆下,小女孩可以不用可愛與天真,弗里達(dá)和夢露都有了大眾印象之外的氣質(zhì),那群包豪斯女孩也在一百年后重新激勵(lì)著更多人去追尋屬于自己的生命。

最后,陳可將《包豪斯女孩》這本攝影集輕輕合上,她的指尖劃過封面上一句話:向先鋒女性藝術(shù)家致敬(a tribute to pioneering women artists)。

或許,她們也都是曾經(jīng)的壞小孩。

總策劃:徐寧 / 編輯:邵一雪 / 撰文:袁瀟雪 / 編輯助理:張欣竹 / 平面攝影:郭鑫慧 / 攝影助理:鞏東珂、鞏東琪 / 修圖師:AnnoDomini