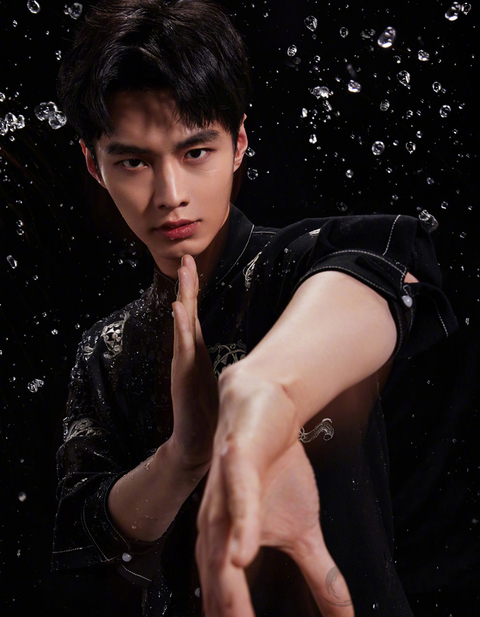

何與

作為中華國粹文化之一的武術,追溯到商周,在冷兵器為王的時代,武術便從一場場廝殺搏斗中演變而來。

武,由“止”和“戈”二字合成,意為止息兵戈,平定暴亂,以武見史,以武止伐,才是真正的武功。

武術之路,一如人生。待事了拂衣去,深藏身與名。

“天行健,君子以自強不息;地勢坤,君子以厚德載物。”這次,我們與青年演員何與一起感受中華武魂、俠義之心。

第一章

入定、入靜

木者,定也;

莊者,宇宙也,能量也,慧光也。

樁子即是定慧之意。

習武之人,能知混和回風道,金鼎黃芽日日生,

回風混和,息停脈住,即是入定之時。

練功先練樁,大鼎增力量;

練拳無樁步,房屋無立柱。

何與

青年演員何與在電視劇《與鳳行》中飾演的“拂容君”、《又見逍遙》中飾演的“李逍遙”獲得了不少關注和討論。近期,他主演的熱播劇《少年白馬醉春風》中的“葉鼎之”與《金庸武俠世界》中的“陳玄風”,都讓他與“武打戲”延續了奇妙的淵源。

何與和很多男生一樣,從小喜歡刀與槍,也曾有過武俠夢。雖然沒有學習過傳統武術,但何與一直在練散打和拳擊。通過演員這個職業,何與更近距離地接觸到了武術。

習武入門——先站三年樁

何與覺得這和自己進入演員這個行業的經歷異曲同工一一“這就是要打好基礎,所有事情都一定要掌握必備的基本功,像我學習表演的聲臺形表,只有不斷夯實提升自己,才能有自由發揮和挖掘自身潛能的基礎。”

何與的第一部戲是《戀戀江湖》,那不僅是他第一次演戲,也是第一次接觸打戲。一開始,何與在打戲拍攝中總有些磕絆和不自然,經過一次次的練習、嘗試和拍攝,何與似乎越來越享受其中,他對鏡頭的適應,伴隨著對打戲一招一式的運用,漸漸熟能生巧,“何與”“演戲”“武打”似乎也從這時起埋下了相織的羈絆。

何與

何與曾修讀建筑專業,他身上總有著一股工科生的氣息一和不熟的人不善于表達交談,在做事上卻很專注,正是這份少說多做的踏實感,讓他身處演藝圈中多了一份沉著和穩重。

樁法練功也練心,入定亦需靜。

因此站樁也是一種放松訓練,這種松是相對的:松而不懈、緊而不僵,找到身體上下左右前后六向的臨界點,身體力量歸零,怡神達意、舒適自然,抵達生慧的境界。

何與成為演員的第一步,就是解放天性。最開始學表演時,何與對于“大家圍著你看,做一些表演訓練的時候”,自己常常會尷尬到極致,甚至有些頭皮發麻。后來他才慢慢學會放松。“可能是因為我從小的性格還挺大大咧咧的吧,臉皮稍微厚一點。”

關于“勇者”與“忍者”,何與也有自己的見解。“勇者”更多的是一種無畏的底氣,所謂“狹路相逢勇者勝”;“忍者”更多的是一種包容,包容這世間的所有,也包括怨恨,忍是一種感化和大愛。二者或許并不沖突,它們可能代表著修煉的不同階段,也有可能是一個人不同的兩面。

第二章

刀劍、入魂

刀為百兵之帥,劍為百兵之秀,

棍為百兵之首,

南拳北腿,東槍西棍,

一招一式,勢斷勁不斷,勁斷意不斷,

形斷意連,勢斷氣連,

無不蘊藏著中華武術之美。

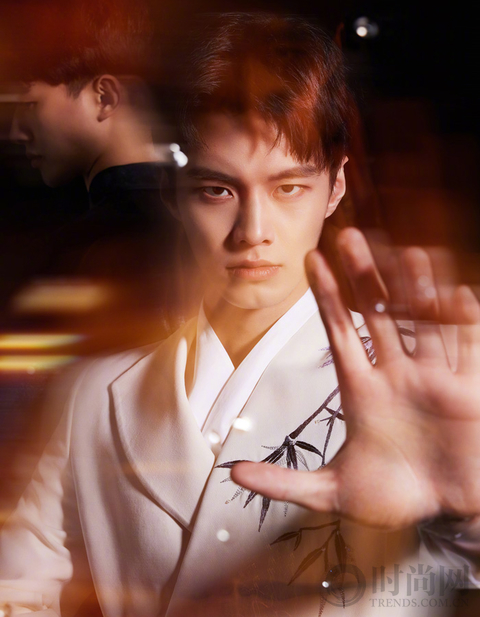

何與

僅是尚武之人不能成為俠,刀劍可助人,亦可傷人,關鍵不在于使用的武器、會的功夫,而是通過武術能看到一個人的內心,刀劍入魂,亦是俠之核心。

習武之人,有膽識更有擔當。

而武俠江湖里的俠客們,一直都代表著一種正義感、責任感。無武不成俠,而我們所向往的不僅僅是武俠片中的飛檐走壁、一劍封喉的絕世武功所帶來的爽感,更多的還是在被刀劍入魂的俠義精神所打動。

何與

何與是寧夏銀川人,或許是因為西北有一瀉千里的黃河、寬廣的沙漠戈壁,世間對西北人的印象,普遍概括就是豪爽義氣、為人熱情、有氣勢。何與簡單直接爽快,不喜歡拐彎抹角,和他一起共事的工作人員常感嘆:“他是經常把自己放在后面的人。”何與在做事之前會考慮別人很多,總覺得要照顧身邊的每一個人,而只要確定后就會以事為先,埋頭把事做完后再想自己。

“李逍遙不是武功最高強的,但卻是別人口中的大俠。”只要有能力就會去幫助比自己弱小的人,《又見逍遙》導演楊龍曾說,這是何與和李逍遙特別像的地方。

《又見逍遙》殺青已久,何與也早已投入新的工作,但他依舊記得《又見逍遙》里面的臺詞一一“俠,是勇氣,是義氣,是仁慈守禮,是懲惡揚善,是匡扶正義,更是舍己為人。”

第三章

行雲、流水

“動”與“靜”相得益彰,

塑造千姿百態,

一拳一腿,

與“神”相配合。

何與

無論是“大鵬展翅”的剛勁舒展,還是“獼猴攀枝”的巧妙輕靈,無不展現著武術的形態美。“羿射九日”實為弓步前指,“仙人指路”實為弓步持劍前刺,柳樁拴馬、銀蟒翻身、羅漢上殿、青龍出水,一招一式讀起來瑯瑯上口如詩,聽起來激昂動人如曲。

在《仙劍》系列故事中,李逍遙并不是一個傳統印象中的大俠。他本來是一個江南水鄉的店小二,略滑頭還帶點鬼精靈,后來拜入了酒劍仙的門下,一路打怪升級,成為了一代大俠。

何與自己也有一個“師父”,也是“酒劍仙”。吳樾在《又見逍遙》中飾演酒劍仙,劇里的“師父”到了現實生活中也成了何與的老師。作為國家武英級運動員,吳樾從小便開始習武,在《無限超越班》里,何與大部分都是打戲,吳樾就一點點教給何與,細致到如何吸氣、呼氣,吳樾常常會給何與講述習武的故事,在武打方面、表演及人生方面給予了很多幫助和建議,都使何與收獲良多。

在何與生日的時候,喜愛書法的吳樾曾給何與寫了一幅字“藝無止境”。演員這條路很長,對于未來的期待,何與說:“我很想一直堅持走下去。”

何與

對何與來說,演戲可以讓他體驗到不同角色的不同人生。進入到每一個角色,詮釋好每一個角色,對他的人生都是意義非凡的,只要把當下的每一步做好,未來都會好。

不管是外界的評價與比較,還是在不同的片場扮演不同的角色,何與清楚,他需要成長,也需要磨練,需要腳踏實地。這是屬于何與自己的“武者修行”。

何與

上武得道,平天下;

中武入喆,安身心;

下武精技,防侵害。

尚武精神”留存在中華文化之中,太極拳申遺、武術進入青奧會,競技武術和傳統武術都在努力發展。寫意武魂的精與深,傳承國韻之美。

本次與何與的拍攝,我們特別邀請了中國武術新生代傳承者、清華大學武術教育方向的席隆參與本次拍攝的動作指導。在他看來,中華武術之“美”不僅是動作美、形態美,從文化上是中國特色傳統文化的美,從內在上更代表了中國大眾的自信與精神美。新生代是武術傳承的重要力量,席隆也表達了對武術這一國韻傳承的期待:“競技武術為了更好地適應競技體育,需要將中國武術‘走出去’,而影視、媒體是將武術帶入大眾視野最重要的力量。’

勇者無畏,仁者無敵,是為中華武道精神。以仁心推己及人,化干戈為知己,合天地于一氣。中國武術新生力量,以更新鮮又有力的面貌,將“剛健、柔容、俠骨、道心”傳承。

監制:寧李Sherry / 項目監制:陳西西 / 責編:賢子、Lyduo / 平面攝影:Woo Studio / 形象:秦蕾CHINLE / 妝發:范珂爾 / 采訪、撰文:萌萌、景云 / 鳴謝、動作指導:席隆 / 造型助理:耿文杰、Violet