彭靜旋、紫顏、沅芷、王心彤

彭靜旋在塞納河畔揮動長袖,用琴弦串連現代與古典 ;紫顏將古典舞糅進陽光與燈火,腳尖一點照亮了日常生活的詩意縫隙 ;沅芷練習太極19年,以柔克剛,像水一樣纏繞時間的鋒芒 ;王心彤站上相聲的舞臺,穿旗袍拋包袱,打破“女先生”的天花板。

她們是演繹者,更是生活的再造者。傳統在她們手中并非博物館里的舊物,而是一種活法,一種姿態,一種始終保持好奇、保持鋒芒的表達方式。她們以身體為引、風格為軸,演繹著屬于當代的“新中式”表達—不復古,不盲潮,游刃有余,亦柔亦剛。

彭靜旋

塞納河畔的驚鴻游龍

抖音、小紅書 @ 碰碰彭碰彭

彭靜旋

在戛納電影節的璀璨燈光下,一位身著漢服的姑娘端坐舞臺中央,彈奏她的原創曲目《木蘭》。琴音滑落,繞梁不絕。現場的觀眾隨著旋律層層遞進,他們的表情逐漸變了——從驚訝到沉浸,再到最后的意猶未盡。

這個讓人“聽呆了”的姑娘叫彭靜旋,一位把古箏彈上國際舞臺的音樂人。她不僅在戛納大放異彩,還在巴黎街頭演奏,讓來自天南海北的人感嘆“這就是中國的古箏!”從電影節殿堂到街頭巷尾,她用弦音架起東西方文化的橋梁,讓古箏不僅是“國風”,還成為“國際風”。

一句話總結她的演奏風格,或許是全情投入地把聽者帶入一個豐滿的意境世界。別以為她只是個天賦型選手,自如揮灑的另一面,是經年累月日復一日的苦練。

彭靜旋

智巧兼有,心手雙暢

你以為古箏演奏只是手指撥撥弦?那你可真小看它了。彭靜旋的演奏之所以能打動人,不只是旋律優美,更因為她全身心地融入音樂。曾經有人質疑她的演出動作太大,“是不是在刻意表演?”她的回應很簡單 :“音樂不只是手指的動作,而是整個身體的表達。”

想把樂器彈活了,就得真的懂它。她不只練習手上的技巧,還會學習中國古典舞蹈。“古箏是彈撥樂器,一個音彈出來后,聲音是斷掉的。但如果這個時候我的呼吸還在,呼吸帶著我的手做下一個動作,從視覺上就會讓你感覺聲音、情感是連貫的。這就是我學習里面非常重要的一個部分,古箏叫弱而不虛,強而不燥,點而不斷。”

更重要的是,想玩出點“新花樣”,基本功必須扎實。她每天練琴4到6小時,就算再忙,也不會讓手感生疏。她說得直白:“不練琴,手就不聽使喚,腦子里的旋律和手上的演奏會背道而馳。”除了扎實的功底和對音樂的深刻理解,她還會研究不同演奏流派的風格:潮州、客家、山東、河南……每個門派都有自己的獨特韻味,她說:“學古箏,不只是學一門樂器,而是學一個地方的文化。”當然,也不是說她一開始就立志成為擁有千萬粉絲的文化博主。最初,出身世家的她只是喜歡彈琴,后來才慢慢發現,自己成了一座文化的橋梁。

街頭到殿堂,音樂無國界

古箏,這種中國傳統樂器,在法國曾經少有人知曉。彭靜旋最初在波爾多街頭演奏時,大家的反應是 :“這是什么?不認識。”她不服氣,回去準備了小冊子,給駐足的異國聽眾科普古箏的歷史。幾年后,她已經成了波爾多街頭的熟人,攤販們給她送花和糖果,六七歲的孩童會指著她的琴,跟同學介紹“這是古箏,厲害吧!”彭靜旋不是在給大家“安利”古箏,而是讓他們在現場與琴聲共振,讓人們通過自己的耳朵去感受它的魅力,比起宣傳,這其實更像是一種相遇。在跨界合作中,她也是用古箏獨特的音色,直接去和他人、樂器對話。古箏的滑音、按弦技法,讓她和爵士樂隊合奏的旋律帶上了濃濃的東方韻味,而她也十分欣賞西方音樂的節奏,并將其吸收進她的古箏語言,使之更有律動感。彭靜旋的跨界實驗,并不是把古箏硬塞進世界音樂,而是讓它自然生長進去,并與之一起進化。

彭靜旋

國風,不是特定場合里的標本

現在越來越多的年輕人喜歡國風,但他們的喜愛和過去不太一樣。過去,國風是“傳統文化”,現在,國風是“我的文化”。彭靜旋認為,這種變化的核心是自信——“不是把國風當成古董,而是把它接入生活。”就像她的表演,既可以在街頭,也可以在電影節,既可以與嗩吶同臺,也能和爵士樂隊對話……國風不是被固定在廟堂的符號,而是要活在當下,被年輕人聽懂、玩懂。至于她自己的目標?她笑著說 :“我感覺自己像個快遞員,不敢說我做的事情是傳播文化,我只是用我手上的小力量,讓更多人了解中國的魅力。”

彭靜旋的故事,不是天才少女的“爽文”傳奇,而是一個擁有天賦和傳承的湖南姑娘,靠實力和堅持書寫的未完待續。她讓古箏不再是一個“東方神秘樂器”,而是用它發出能在世界音樂里自然流淌的聲音。她把古箏和古箏背后的,來自遙遠古國的燦爛文明帶出去,又把同樣打動人心的異域節奏和旋律帶回來。彭靜旋一步步地走入她的佳境,然后和她的音樂一起,飽滿、有力,不疾不徐地走下去。

紫顏

穿越唐詩宋詞,輕盈起舞

B站、抖音 @ 紫顏 - 小仙紫

紫顏

如果你在某個熬夜emo的夜晚,刷到一個身穿宋制襖裙、在昏黃月色下舞蹈的女孩,那或許就是紫顏了。她的身影像一縷煙霞,輕輕地拂過你的屏幕,讓人忍不住點進主頁,從此一頭栽進她的古風宇宙。

紫顏靠一支支“誰懂啊”級別的古風舞蹈,在社交媒體上積累起了自己的觀眾席。她不搞夸張的表情管理,不刻意討好鏡頭,只用身段、眼神和衣袂勾勒出一個個溫柔縹緲的瞬間。有人說她像《清平調》走出來的人物,也有人說她像在用身體抄一首詩。

總之,這不是你刷到的第一個古風舞者,但很可能是你未來反復點開的那個。

紫顏

身法,是寫在骨子里的細節

紫顏的舞,不靠噱頭,也不靠濾鏡,而是靠細節打動人。那些看似“輕飄飄”的動作,其實背后藏著她十幾年的練功史。她是那種從小練到大的科班生,專業、系統、自律,有點像媽媽嘴里“別人家的孩子”。

“很多人以為跳古風舞就是扭扭手腕、飄個袖子,但其實這和專業舞蹈的訓練邏輯沒什么兩樣。”她說。一支完整作品從音樂剪輯、動作編排、拍攝構圖、服飾搭配到神情設計,每一個細節她都要“掰開揉碎”地打磨。那些看似信手拈來的流動感,背后是她無數次在家吊腳尖、校角度、對鏡練眼神。而她最在意的,恰恰是“松”。“‘松’不是沒勁,而是所有力量藏在骨子里。”就像古畫里的仕女,肩不動,氣自沉,眼波流轉間,全是心意。讓人動容的,永遠不是動作有多大,而是有多準、多真。

鏡頭背后,是原裝北舞狠人

回憶起中學時代,紫顏說:“壓腿開胯不能占上課時間,所以都是5點天沒亮去搶教室練早功。”她曾想過做演員,去電影學院讀了半年,但發現自己根本放不下舞蹈,于是掉頭重考,又回到北舞。你說她有點??可她的“?”不是鉆牛角尖,而是“我知道自己喜歡什么,就不能半途而廢”。中國舞講究“末梢延展”,就是手指的每一絲震動都不能白給。重復千百遍的練習不是紫顏作為舞者的浪漫,是她對專業的苛刻要求。

別以為視頻隨便拍拍,她為了一個舞,會在現場反復錄制四五個小時。視頻之外的現實世界里,有些妝發和服飾不合適跳舞、錄制場地地面太滑或太澀……拍完剪完上傳后,偶爾會有“不太走心”的聲音,對此紫顏也不惱。因為相比評論區對作品的挑剔,自己永遠不是最滿意的那一個——這是舞者的職業病,也是藝術家的成長線。

紫顏

讓文化動起來, 而不是躺著說教

紫顏從不說“我要復興傳統文化”這種大話,她做的,是一幀一幀地“把喜歡的文化跳出來”。她喜歡古裝,不光是好看,更是因為自己小時候就被《新白娘子傳奇》《仙劍奇俠傳》這類作品深深吸引。她跳舞時的服裝靈感,很多都來自童年對“仙女”的幻想。國風舞蹈受眾不大,但她并沒有放棄。哪怕長視頻“吃力不討好”,她也還是愿意多花時間打磨故事線、挑音樂、配情緒,因為“有人看了會開心,那就值”。很多人被她的視頻治愈 :有高三的學生、996的上班族,還有焦慮到掉頭發的考研生……看她跳舞,能讓焦慮的情緒“緩一口氣”。

但紫顏不只想當“跳舞的漂亮女孩”,她最近正在尋找機會,和研究理論的學者合作拍些科普向的內容,比如講講古代舞蹈的演變史。“我負責跳,他們負責講,我們一起把中國舞講明白。”舞蹈是一種語言,而她希望用這種語言,跟過去的世界打個照面。她不是考古學家,但她有一種極度真誠的文化熱情。她沒有去講大道理,而是讓你在深夜刷視頻時,突然覺得 :嗯,國風挺好看的,中國舞也挺帥的。那些看似隨意的風吹裙擺,其實背后是一個文化愛好者對“美”極致的執念。

我們活在一個快節奏時代,但身體的表達其實很慢。她用自己的身體,書寫她理解的中國古典氣質,然后靜靜地放在那里,等你自己走近。紫顏說,她最大的幸福就是“把愛好變成工作,然后把工作做成喜歡的樣子”。在舞蹈這條路上,她也許不是最耀眼的那個名字,但她肯定是最不會停下腳步的那個身影。你以為她跳的是舞,其實她跳的是一個關于少女成長的長鏡頭,落地有聲,也飄逸得剛好。

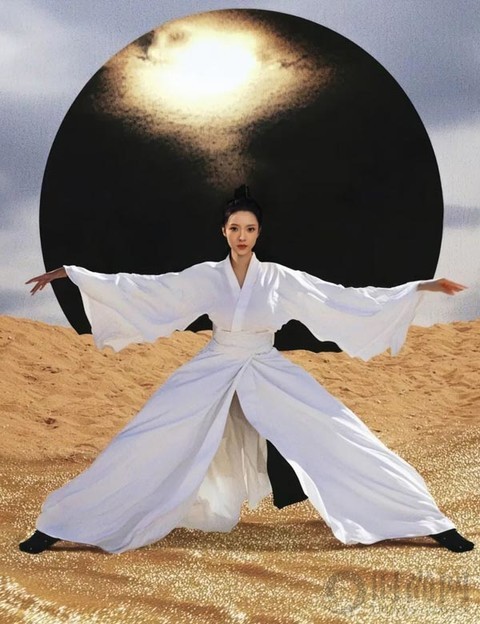

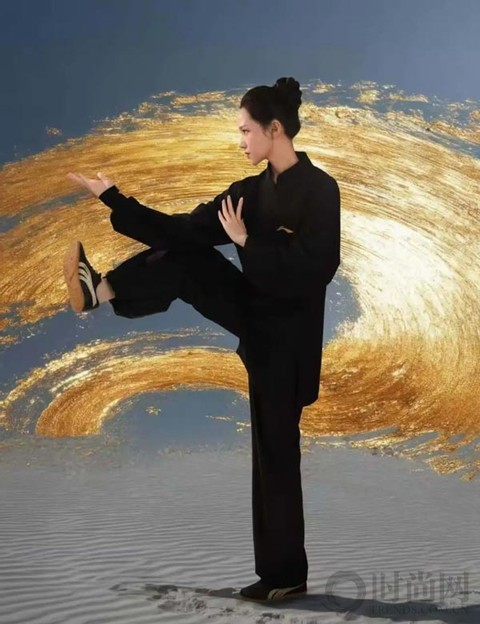

沅芷

抬手風平浪靜,落掌乾坤移位

抖音 @ 沅芷 · 太極

沅芷

如果你在“健身博主滿屏甩鐵”之中,突然刷到一個穿練功服、端坐松靜、手起式穩如山的女生,那大概率就是沅芷了。她不是在武館里練樁,就是在山間樹林間打太極,氣沉丹田,一招一式美得像開慢鏡頭。

沅芷不只是“飄飄兮若流風之回雪”,而是“軟中帶勁,一掌打得你重新認識陰陽平衡”。她在社交平臺上傳太極視頻,拍碎刻板印象 ;她在線下開設課程,把太極拳的哲學與美學糅進年輕人的生活節奏 ;她不是“打拳的女孩”,而是“打拳打進美學核心”的國風女將。這個“日常出門馬步搬水”的女子,已經和太極拳相伴19年。她身上的力量和優雅就像她的拳法 :外柔內剛,柔中帶勁。第一眼你可能被她身姿吸引,第二眼你會被她談吐折服,第三眼你就開始搜“沅芷同款太極服”了。

沅芷

自帶特效的“肌肉記憶”

很多人對太極的第一印象,還停留在公園里老人家的“推云手”,慢悠悠地打一套拳,再去買菜。但太極也可以很酷,很颯,甚至——有點撩。行走江湖靠的是拳腳功夫,但留住人心的,是那一招一式里藏著的溫柔、自律與內在力量。

和喜歡籃球的人“隨地大小投”的投籃動作一樣,沅芷也有獨家“肌肉記憶”:“日常生活中的我也一樣‘走路時’‘做飯時’會時不時扎個馬步,別人搬東西可能是直接彎腰,而我會先以保護腰的姿勢做出一個馬步,用腿上的勁發力起身。”多年的沉淀,讓沅芷的拳法早已超越單純的肢體動作,成為一種身體與意識的精密協作。“太極拳不是‘慢’,而是對每一寸肌肉的絕對掌控,”她常對學員解釋,“就像按下0.5倍速的同時,保持100%的力量儲備。”她的演示視頻里,柔中帶剛的發力瞬間總能引發觀眾的驚嘆——原來太極的“柔”不是無力,而是蓄勢待發的另一種形態。

柔而不弱的平衡美學

“太極拳這個拳類不僅僅是武術,它融合了道家、儒家的哲學思想,還有中醫的經絡學說。”在沅芷眼里,太極不只是拳法,更是一種讓人慢慢扎根的文化土壤。“以柔克剛”“內外兼修”,這類聽起來像古籍文案的詞,在她身上都有了真實的樣子 :身體是柔軟的,內心卻是穩定且強大的。沅芷更像一壺泡開第二泡的好茶,溫溫柔柔,卻有勁道在里面。“太極拳的動作設計也充滿中國傳統美學的韻味,講究圓融、連貫、自然,動作如行云流水,展現出一種內斂的美、含蓄的美,體現了中國人對和諧、平衡與自然的追求。”太極是一個“去僵求柔”的過程,長期習練讓她身體放松、姿態挺拔,在鏡頭前輕輕一轉身,就帶著古典氣質撲面而來,內在的平和,會化成溫婉從容的氣質。而這份氣質,不只是縈繞在她周圍的氣場,它還真能“打”。沅芷練太極,不靠蠻力,而靠“聽勁”“化勁”,你一上來想強攻,她早就松柔一引,把你卸得七七八八,自己卻能站得穩穩當當。“溫柔不是退讓,剛強也不是咄咄逼人。”她講起剛柔并濟,眼神亮得像她手里的劍。

沅芷

打拳不是復古,是未來的年輕化傳承

你可能覺得打拳是一件挺“古早”的事,但沅芷偏偏走在最潮的前沿:她在濟南開設線下課,在社交媒體上傳教學視頻,讓更多年輕人看到:太極,不是“慢”,是“穩”;不是“老”,是“深”。”第一堂課大家往往覺得是養生鍛煉,結果練完一套拳下來臉紅脖子粗。”她笑說,“太極其實非常燃,動起來是全身協調、內外合一的過程。”她用行動證明了“帥氣”可以很東方,“力量”也可以很含蓄。穿著太極服出拳,不再是養生圖鑒,而是新國風的時尚表達。

談到《一代宗師》里的宮二小姐,沅芷說:“她是女性力量的象征,她的堅忍、孤獨、自我犧牲和女性力量都讓人印象深刻。”這句話從她嘴里說出來,并不只是致敬角色,而是自我照應。她身上的那股“我不成全誰,也不被誰成全”的勁頭,就像一掌太極——看似柔,實則剛。

作為年輕的文化傳承者,她清醒而堅定地說:“我不是單純地模仿過去,而是希望在這個時代,繼續把太極的美和力量傳出去。”她說她是傳播者、創新者、守護者。一個打拳的女生,傳遞的不只是文化,是氣場,是哲學,更是一種不被定義的東方美學。

王心彤

當非典型INFP 成為相聲演員

抖音 @ 唐錦竹

王心彤

舞臺上,她是穿著旗袍說段子的“女先生”,嘴皮子利落,眼神又帶點害羞 ;舞臺下,她是東北姑娘、INFP體質、前體育生轉型演員、夢想“說一輩子相聲”的文藝女孩。如果你想知道相聲界有沒有“異類”,那王心彤就是那個一邊“嘬嘬嘬嘬”嘴巴預熱,一邊默默練臺詞的例外選手。

來自東北的包袱鋪花旦

“東北人不都得說二人轉嗎?”——這種根深蒂固的地域刻板印象曾讓她哭笑不得,卻也激發了她用實力證明自己的決心。她半路學說相聲并非什么家學淵源,只是因為熱愛上了臺上“那個感覺”。第一次演出時,她緊張得要命,說話開了二倍速:40分鐘的節目,她和搭檔只用了20分鐘就說完了。但觀眾的笑聲和掌聲,就像是她命里的一劑強心針。

她承認,相聲行業確實是“男性多、女演員少”,有些城市甚至幾乎不給女性演員機會——反倒是北京這邊“機會均等”,讓她能站穩舞臺。她不急著突破性別標簽,但也不想被誰歸類為“女演員就該怎樣”。她說 :“我想挑戰的是那種特別成熟、特別能‘打’的角色。”不是娃娃音,也不是撒嬌包,而是那種一開口就能讓你心一震的——深諳世事、包袱穩準狠的女人味。傳統不是用來復制的,而是用來對話的,“我想找到一種新的相聲表達方式。”

在這個追求速成與流量的時代,王心彤選擇了一條需要慢火細熬的道路。她用女子的細膩與敏感打磨每個包袱,在傳統相聲的框架里編織屬于當代女性的幽默密碼。如今的她,活躍在嘻哈包袱鋪的舞臺上,燈光亮起,果盤飲料就位,那些乍看溫吞的段子,往往藏著后勁十足的笑料,就像她這個人——初識或覺平淡,越品越有滋味。

王心彤

“臺上要臉,就是不要臉”

如果你對 INFP 的印象還停留在“羞澀內向”、“不善表達”,那你沒見過她上臺。臺下,她確實是個標準的INFP——安靜、略帶社恐,喜歡獨處思考;可一旦登上舞臺,某種神奇的轉變就會發生。“燈光打下來的那一刻,我感覺自己變成了另一個人,”她描述道,“所有的羞澀都轉化成了表演的能量。”這種反差讓人想起某些偉大的喜劇演員——他們在生活中可能憂郁沉默,卻在舞臺上光芒四射。

當然,也不是一開始就這么順。她也有過忘詞、包袱冷場、觀眾沉默得能聽見心跳的階段。但她說 :“觀眾其實是很親切的,他們天然就想喜歡你。”正是這種善意和期待,支撐她走過了那段“把緊張寫在臉上”的新手期。

“臺上要臉,就是不要臉”——這句相聲行當的“黑話”,在王心彤身上得到了最生動的詮釋。她在旗袍的端莊束縛里迸出令人捧腹的犀利臺詞,眼神犀利如刀,嘴皮子翻飛似電,正是這份臺上豁得出去的勁兒,讓她的表演總帶著股生猛鮮活的煙火氣。

她說自己沒有什么舞臺“怪癖”,但有個挺可愛的熱身動作 :每次報幕的時候,她為了讓嘴放松,會在后臺像逗狗一樣“嘬嘬嘬嘬”幾下。你聽不出她是真的覺得有用,還是只是心理暗示。但這份“自己給自己打氣”的方式,反而有點笨拙的可愛。

王心彤

“我想說一輩子相聲”

王心彤特別喜歡單田芳,從小在東北聽評書長大的東北女孩,對這位老藝術家的感情,帶著一層廣播電臺的濾鏡的溫暖。她也喜歡賈玲當年做相聲演員時的樣子——那時候的女性演員少,也沒那么多“該不該說這個”的聲音。如今在北京這個對新鮮事物更加包容的環境里,她也會和同行切磋,相互學習對方的優點:有人的尾音特別好聽,有人的節奏感讓人佩服,她都會記下來、試一試。

“如果哪天不說相聲了,我也不知道要干嗎,反正我還是想說一輩子。”王心彤說。曾經因為運動傷病,從體育路上轉了彎的她,比任何時候都更珍惜亮相在舞臺上的時刻。談起她最難忘的舞臺經歷,她說她一輩子都不會忘記天津那個風雪交加的夜晚,本以為不會有人到場,但是兩位觀眾冒雪前來,說專門來看他們的演出。

當然,王心彤也拿出了她的最好狀態。這種“雙向奔赴”,讓她更加堅定地選擇自己正在走的路。藝術道路上的艱難時刻,往往最能檢驗一個人的熱愛是否純粹。

她不討好,但她在乎,不刻意,但會記得每個笑聲。她是那個在現場才能真正被你看見的女孩,一個不靠“出圈梗”走紅,但能讓你在回家的路上,越想越好笑的相聲演員。

編輯=劉海倫、AIGC=柴志邦+張皓宸ShakingX、撰文=沚蘩