胡為一

滿腦子浪漫主義 生活里是實用主義

胡為一

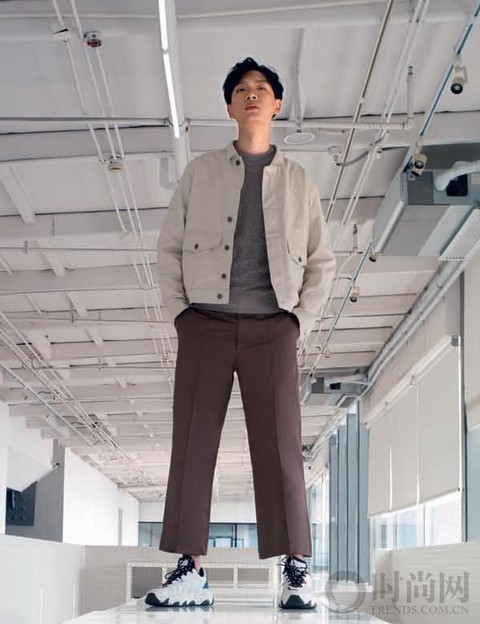

胡為一出現在上海當代藝術博物館,我們見到這位“90 后藝術家”的佼佼者的時候,留著標志的蘑菇頭,身高一米九,讓我們都不自覺地仰起了頭。

身高很高,但是他最知名的系列,是聚焦在形形色色的“低級物品”身上的《低級景觀》。陳列在上海當代藝術博物館里的是他于2013 年創作的《低級景觀1》,整個裝置以機械帶動,形成極富穿透力的影像劇場。在這個魔幻的帶有幾分“原始”意味的舞臺上,眾物的意義被再次激活,從而排演出一幕幕被打亂和重新組合的敘事劇目。

中國美術學院科班出身,自出現在人們的藝術視野中時,便活躍在國內外當代藝術圈的最前線。他身上的標簽很多,原生家庭的光環并沒有成為投射在他身上的陰影,他成為了中國數字媒體和影像裝置領域的代表人物,自信地把握著材料、媒介、時間、消費的關系。

在妝發期間,我嘗試和他聊一聊“30 歲”,他一開始連連擺手,我不依不撓地追問,他才慢慢地開口,“其實我每個生日都過得特別簡單,找幾個朋友,吃一頓飯,吃一個蛋糕—當然蛋糕也是朋友順手帶給我的。30 歲生日,我也希望過得和平時一樣”。“和平時一樣”是他希望達到的生活狀態,簡單、平常,沒有什么波瀾,如果硬要有什么大水花,希望也都激發在藝術上。

其實他特別不愿意提起“30歲”這一個既定的客觀事實,他希望自己能夠忘記時間,忘記自己的年齡,“年齡這個事情,在小時候聽起來特別動聽,現在聽起來就會特別刺耳”。他自己都覺得有點“掩耳盜鈴”,隱藏在他心中,對于三十而立的想法—總覺得能讓時間慢一點,總覺得能看淡一切的東西,但內心卻很慌張。

這種慌張常常來源于藝術圈的更新迭代,速度太快,新人輩出。而他自己的才華和難以望其項背的大師的才華相比,就變得微不足道又害怕失去。“有時候也不太清楚自己有沒有那種潛力,難道就這么多了?還是沒有了?很想用力地挖掘一下,這時候就很想‘縱身一躍’,想跳下去,看看自己能不能‘飛起來’,但又害怕真正‘放手一搏’之后會跌入黑暗。”

十年前,胡為一還在學習,學習公共藝術關系,他有一種無知的自信。十年后的當下,他形容自己是個實用主義的人。雖然滿腦子充滿著浪漫主義想法,但生活里是實用主義。在實現浪漫主義想法的時候,他發現,只有靠實用主義才能把這些想法毫無保留地制造出來。這也可能是做藝術的本質,也是他越來越對藝術理性的態度。

近幾年, 他做了一些浪漫的作品,《窗外無窗》《The Tentacles》—用高壓電流擊穿花朵等等,從數字媒體和影像裝置領域出走,是他30 歲開始新的嘗試。

胡為一

Q&A:

10 年前,你怎么樣設想30 歲的自己?

胡為一:說真的,20 歲的時候,完全沒有想過10 年后的自己,未來、30 歲對我來說是很遙遠的一件事情。20 歲想的時候都是此刻、當下的事情,有許許多多的欲望,想去愛一個人,但是沒有辦法找到她;想要做出許多成績,卻沒有那么多能力;甚至想離開熟悉的城市,都沒有那樣的勇氣。20 歲對我來說是一個很有挫敗感的年紀,欲望太多了,卻缺乏實現它們的途徑。

想象中的30 歲是怎么樣的?

胡為一:會有幻想中的30 歲,自己會有穩定的生活,有小孩,事業有成,可能也有點錢了,也完成了一部分自己的理想,總是往好的方面去想。

真正到了30 歲,和你的想象有出入嗎?

胡為一:真正到了30 歲,和我想象中的倒是沒有差得很遠。可能因為我二十幾歲的年紀沒有好好想過30 歲,所以我真正到了30 歲,沒有失望,只能說它不壞。我能找到自己工作的方向了,知道該往哪方面去使勁,也有了控制自己欲望的能力—不再像二十幾歲一樣想擁有三頭六臂。現在我太知道自己“幾斤幾兩”了,能知道自己的有限性在無窮地放大,越來越現實。

比起你在原生家庭當中的生活,你現在的生活方式最大的改變是什么?

胡為一:我沒有經歷過太多大起大落。我原生家庭不是很美滿,我對“家庭”的概念一直挺模糊的,“家”在我看來就是一個睡覺的地方,從小就習慣了獨來獨往的狀態,只要在一個地方待著舒服就行了,在這點上面,我是自由的。所以我現在在自己的家里,和以前的狀態沒有太多的差別,頂多就是自己洗碗、做飯、澆花、養植物,這種“獨立”出來生活的過程沒有那么波瀾壯闊,自然而然地就發生了。

現在你最好的朋友是做什么的?他是什么樣的人?

胡為一:最好的朋友……我這個人其實挺怪的,我很容易和一個人成為朋友,沒有什么架子,也沒有什么交友的原則,但是我很難和人走得特別近。我也不是抗拒,我特別喜歡獨處,獨處在我看來,是一個充滿智慧的時刻,我就是不會有特別大的想和別人成為特別好的朋友的沖動,內心深處的那道門關得挺緊的一個人。

你對這點滿意嗎?

胡為一:說好朋友的話,還是有,都是藝術圈的人,一起吃吃飯,可以度過一段快樂的時光。但我對我這個事情挺不滿意的,我知道這樣不好。

和他們最常聊什么事情?

胡為一:以前在學校里會聊學習的事情。出校園之后,就是聊情感類的話題,情感類的話題會更能引起共鳴。單身的不停選擇,走到了比較緊迫的年紀了。其次就是經濟的窘迫,藝術家對經濟形勢挺敏感的,對未來也有普遍的生活成本的擔憂。最后才會是理想。以前會先談理想,再談現實,現在剛好相反。

現在你最害怕失去什么,以及你最珍視的是什么?

胡為一:到了這個年紀之后,對藝術家來講,最害怕失去的和最珍視的東西一定是才華(Talent)、天賦。20 歲有一種盲目的自信,無知到覺得自己是被上帝選中的幸運兒。到了30 歲,才知道你不過是“被人選中”而已,那種“與身俱來”的才華才是最令人羨慕的—那種能夠處理時代和自身的關系的能力。

30 歲的生日你會怎么過?心里有沒有一些特別的安排?

胡為一:我對過生日毫無興趣,我想讓每一次的生日都和平常的一天過得一樣。甚至我是個反對所有節日的人,我覺得節日是被想象出來的狂歡日。