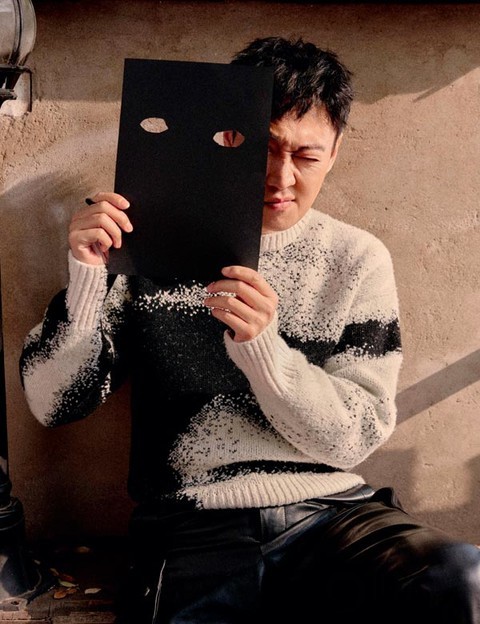

辛柏青

未滿七歲時,辛柏青去彼時在北京良鄉的奶奶家,那個年代,鄉村與城市間還有著明確的分野。西關那兒有條水渠,水渠外就是一望無際的農田。坐在水渠高處看著西邊日落的小小少年,沒人知道究竟是什么攪動了他的心緒,辛柏青只記得,那也許就是最初關于“傷感”的注解。

“關照自己是要看到自己曾經的過往,因為這個過往一定會在心里留下痕跡,不停地發酵,然后到了某一個時機從內心的潛意識里反射上來,對當下的自己產生影響。這種東西來的時候要看到它,別拒絕,也別給它貼上不好的標簽,來了就來了,接受它就行了,這是對自我的訓練。”辛柏青說。

眼前這個微仰著下巴,掛著淺淡笑意的人身上,存留著一種并不尋常的詩性。

辛柏青

沒藏住的反骨

“辛柏青是一個不急的人,他的這些不急,實際上都潛移默化到他的電影和表演里面。”辛柏青憑借電影《漫長的告白》中立春一角,榮膺第 35 屆中國電影金雞獎最佳男配角獎,導演張律在頒獎典禮上代辛柏青領取獎杯時曾這樣描述他。

戲中的開篇,兄弟二人并排坐在小酒館里。立春總是習慣性地耷拉著腦袋。他穿著式樣最普通的線衣,說不準湊近了瞧瞧,就能發現幾個被生活勾扯出的線頭。這個對世界臊眉搭眼,話密卻從未真正表達過的男人,與外界對辛柏青的既定印象并不重合。

許久以來,辛柏青是文藝的、葆有書卷氣、打眼看過去規規矩矩的一個人。找來的角色有很多是普遍意義上的好男人。“在立春身上這些都沒有了,變得有點痞,有點玩世不恭,是一般的影視導演不會找我演的一個角色。”

張律已經有十多年沒在國內拍過戲了,他對現今行業中的影視演員已然陌生,找到在電影中飾演弟弟立冬的演員張魯一后,便拜托他推薦一個能演哥哥的北京籍男演員。辛柏青回憶 :“除了大家的審美比較一致外,張律導演最讓我看重的就是他的自由,對演員的要求也自由,想怎么演就怎么演,你甚至不用非得演人物性格,而且張律導演拒絕演員演結果,就是那種所謂的情感碰撞,特別激情那種,張律導演覺得那個太假了,都是演的。”這種沖破線性敘事的要求幾乎與戲劇學院所授的相悖。“生活中其實有很多無厘頭的東西,這個無厘頭不是指搞怪,而是沒來由,是人下意識的行為,只有人在最自由的狀態下,內心的涌動帶出來的,導演想要捕捉的就是這些,這是我以前所有拍攝經歷中,從沒被要求過的。”

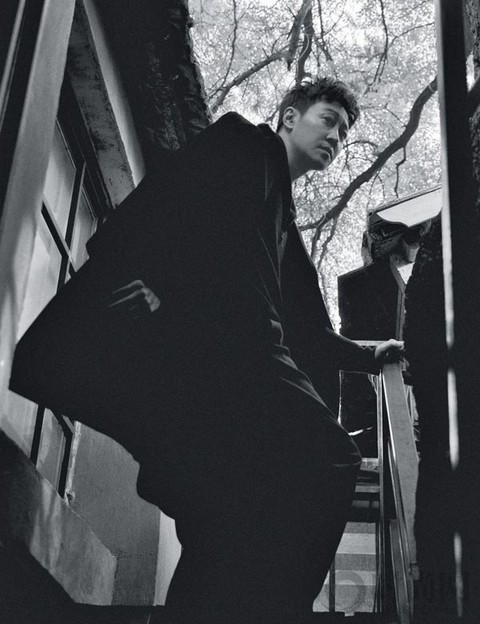

辛柏青

辛柏青說 :“跟我(關系)近的人都知道,我一身反骨,反叛得厲害。”

那時候每天去拍攝現場就是“去玩兒”,辛柏青認為這就是最好的創作狀態。多年前導演田壯壯曾與辛柏青探討過究竟什么才是好的表演,辛柏青回憶道 :“導演說有可能就是認真地做游戲,所謂游戲其實就是一個放松又喜樂的心情,一種享受的狀態。但與此同時,作為演員又是在一個認真的狀態下做這個游戲,可能這就是一種最好的表演境界了。”與立春相處的日子,辛柏青再次摸到了它的輪廓。

大學畢業進入中國國家話劇院后,辛柏青第一次在舞臺上挑大梁便是在《狂飆》中飾演田漢,里頭有一句臺詞 :“戲是妄語,我卻認真。”

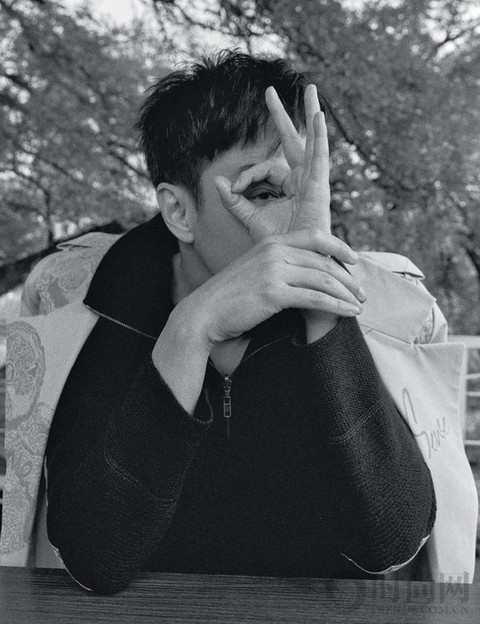

辛柏青

留白

柳川市位于日本福岡縣的南部,因為市內有大量運河,所以也被稱為水都。到了冬季,游客稀少,辛柏青得以在那兒過上了一段從片場到房間,兩點一線的生活。說來也巧,檢索界面上寫道,浙江省余姚市第一次在海外做旅游推介的地點就選在了柳川,而余姚是一代大儒王陽明的故鄉。

辛柏青曾兩次飾演王陽明。在辛柏青看來,這也幾乎是唯一一個反哺了自己的角色。他說 :“其實就是內心真正的自由,特別篤定,不管碰到什么事內心都有定力,沒有分心,能始終處在一個生機勃勃的狀態。”

少年該有的行動力?為了格竹求知一站就是七天七夜 ;25 歲第二次會試落第 ;28 歲考中進士,就此走上仕途 ;36 歲以投江逃過一劫后,被流放至貴州修文 ;兩年后被任命為廬陵知縣。王陽明的一生是由他每一個踐行著的當下構成,無論身處何種境地,他總能找出與現實的連接,從未躲避。無意將二者作比,但人總會在他者身上看到自己,也不可否認,或許真的存在相隔幾世的伯牙子期。

辛柏青有位朋友,父親忽然離世后的幾個月時間里,因為接受不了這個事實而把自己的生活過得一團糟,悔恨、糾結、痛苦。直到他看到了辛柏青飾演的王陽明。“這就是我對演員的定義,演員其實跟老師一樣,是人類靈魂的工程師,老師教對了就是好工程師,教錯了就等于弄了個豆腐渣工程。我想演員這份職業實際上也是跟人的內心思想、精神互動的職業,所以真的要謹慎選擇自己要表達的東西,因為觀眾看了一定會造成影響。所以我在選擇角色上特別謹慎,哪怕是有一點點灰色的,或者負面的東西,我也要找到一個特別堅實的內心基礎,讓它能傳遞出人性當中的某些特質。”

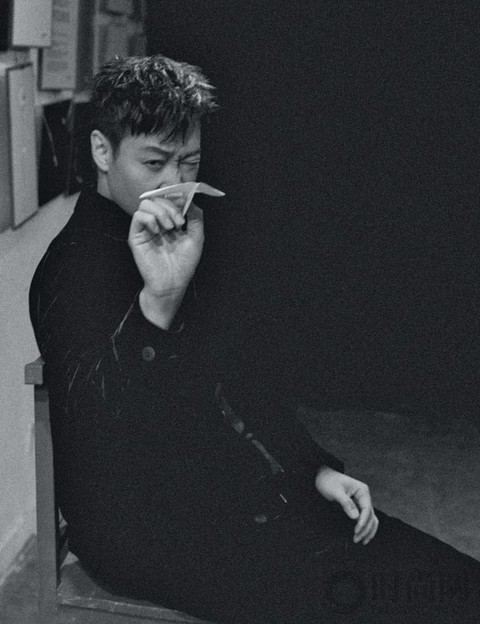

辛柏青

當然,這也是作為演員的滿足。

“比如《漫長的告白》里的立春,其實我后來演的時候,想要傳遞出來的其實是一種內心的孤獨感和對現狀的糾結。我從小在北京長大,立春可能就是曾經出現在某條胡同里的一個人,他在世俗和壓力面前把所有的不如意都藏起來了。這部電影透露出來深深的孤獨感,立春是最孤獨的那個。”

辛柏青一向反定義,無論是對角色還是自己。他說 :“當大家痛斥流量為先的時候,我真不排斥,這是走到這一步了,任何地方都會經歷這個過程,無論流量與否真正用心的創作者早晚會讓一切回歸到一個有序的狀態。”他的確一身反骨,但你幾乎無法在他身上看到憤怒。

辛柏青

自由之地

報考中央戲劇學院之前,辛柏青只是一名普通的高中生,懵懵懂懂被老師選中練了兩年中長跑和跳高,在一次家訪后,老師和父母都生了疑,老師擔心他長不到既定身高,父母覺得他嚴重耽誤了學習,這事兒就此作罷。那個時候辛柏青隱隱約約覺得某個關于人生的重要抉擇要發生了,但現實卻一片迷朦。直到高中同學決定報考電影學院,一條路就此鋪陳開來。

“我考戲劇學院的時候家里很多人都不知道那兒是干嗎的,還以為是培養唱戲的地方呢,我還得普及這個常識,都不太理解。其實我考之前也不太知道。”中戲算是辛柏青的第一個自由之地。一年級下半學期,也不知道打什么地方生出的念頭,辛柏青剃了個光頭,演起了農村傻小子,從頭到尾一直在摳肚臍;三年級下半學期,全班男生把自己涂得黢黑,演起了黑人。“那個時候自我意識特別弱,想的都是角色、創作、戲劇,學生交作業,老師也不會用所謂的標準來評判。”叮了咣啷的日子里有一個無所畏懼又不自知的自己。

真要說,大概是老師對他們的影響。

辛柏青沒有經歷過畢業大戲的洗禮。“我們班老師排大戲的時候是他自己寫的劇本,因為他也排斥讓演員穿上 17、18 世紀歐洲的衣服,還戴一個那么黃的頭發,在那兒干嗎呢?所以就自己寫了一個叫《山上有棵大樹》的劇本,結果當時其他老師都瞧不上。”好巧不巧,到了排練期,老師得了肝炎住院,助教老師得了急性腦膜炎也住院了,整個班的孩子成了棄子。應允來幫忙的老師說,幫忙可以,但我們得排別的。

“給我分配的是演一條狗,我叫黃蹄兒。總共有五個主要人物吧,我還是主演之一呢。當時每天就想怎么演狗啊?后來我們就想破掉所謂演狗的方式,可能就帶著一個狗鼻子說人話,跟人一樣,完全把它抽離開,當然也會有一些狗的特性,比如容易跑神等等。”現在想來,這幫人真的還挺先鋒的。

辛柏青真正意識到自己成為職業演員的時候是在演完話劇《紅玫瑰與白玫瑰》之后。“突然就會演了,知道在舞臺上該怎么站著了,不會那么百分之百地崩住自己,什么時候可以透口氣。”辛柏青說那個時候才意識到舞臺表演長在自己身上,可以得心應手地去處理這件事了。

辛柏青

自然就好

“有時候拍影視劇特別疲憊的時候我就會問自己,我到底在干什么?我是否選對了一個職業?但當我回到舞臺上又覺得我真慶幸自己選擇了演員。”循環往復,所有人都是盡力在生活里找到一個支點,求得某種平衡。

從前站在側幕條等待上場,辛柏青有著明確的自我意識?躍躍欲試,默默跟自己說“該我上場了”。后來他不著急了,也沒有那么在意是否能夠找準上場的時機,早一點晚一點都好,他情愿在暗角里放空自己,別那么全神貫注、鉚足了勁似的。“舞臺上絕對不能全神貫注,作為演員不能把觀眾和對手忘了,更不能把自己忘了,我覺得舞臺劇特別好的一點是,當我演一個特別悲痛的戲的時候,作為演員的內心是很得意的,有可能淚流滿面、痛苦至極,但另一個我很開心地享受自己的表演的時候,那一定是好的表演。

關注到了自身而忘掉自我時是快樂的。讓“我”的念頭不那么重的時候,也許就是自然的。那么看似尋得了某種平衡的一個人,還有關于現實的困惑嗎?辛柏青說 :“太有了,所有的事都困惑,但我覺得這是對的。我所說的困惑是每碰到一個新事物的時候我一定會困惑,包括今天咱們采訪,來之前我想著,我說什么啊?我實在沒什么可說的啊,我沒總結過我的人生,我會困惑,但是我不會讓這種困惑左右我,人來了,咱們就聊吧,我不會沉浸在自己的情緒里。”

他接著說 :“年輕的時候我不是這樣的,年輕的時候采訪結束以后,回家我還在想今天哪兒說得好、哪兒說得不好,現在肯定不會了。尤其是在創作上,以前我會特別糾結,我沒演好、特別后悔。以前有個習慣是演完以后,人家說你干嗎呢?我還在說剛才那場戲的詞呢,人家說柏青太用功了,實際上不是的,實際上是在糾結。現在就不會了,演完了不滿意,還有沒有機會拍,有的話就趕緊拍,如果人家都說沒問題,我就不再糾結了。即使將來在上映的時候我看到了,也不糾結了,那個時候我就這個水平了。那沒辦法是吧?不糾結就好了,但是困惑一定會有的,沒有困惑怎么解決問題?”我們都曾經幻想過,越過時間的河流,站在對岸,成為理想中的自己。但有些人已經站在了對岸,與自己相望。

攝影:韓心璐 / 策劃:張婧璇 / 統籌:陳柳凝 / 采訪、文字:在安 / 形象:沈楊 / 妝發:鄒成程 ONTIME