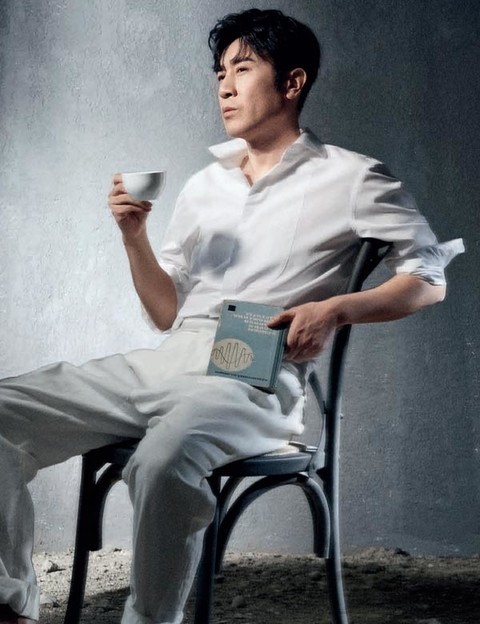

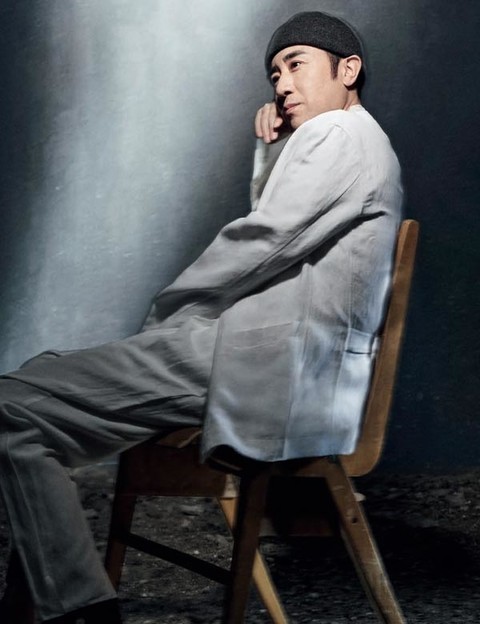

于和偉

功夫在戲外

今年春節之后,于和偉一直沒有拍戲,將近三個月了。如果按照原計劃,他應該已經在上海進劇組拍新戲了。因為疫情,意外又難得地掉下來一個這么長的假期。

這幾個月,他在家看電影、看書,想和朋友見見面聚一聚,也是因為疫情,很難實現了,只好改在線上聊聊天。漸漸地,他變成了一個有點依賴手機的人。手機就成了他與當下真實世界連接的唯一窗口,一個個鮮活的人在新聞APP、短視頻里,他挺喜歡看。疫情這兩年,所有人都生活在不確定中,隨之而來的焦慮和恐慌,都會留在記憶中。將來有一天,遇到情景相似的戲,于和偉就會把這些經歷和感受翻出來用上。

2018 年,因為拍一部反映檢察官工作生活的劇《決勝法庭》,于和偉在廈門與當地檢察院的工作人員聊天、相處,了解他們的性格氣質與工作習慣。2020 年,《巡回檢察組》開拍,于和偉在腦海中勾勒檢察官馮森的氣質,預演馮森的心中所想,那年在廈門和檢察院工作人員的相處經歷幫了很大的忙。

于和偉

但是,決定馮森是什么樣的一個人,更多還是來自他對人的認知。于和偉認定馮森是一個把責任看得比什么都重的人,不管馮森做一名警察還是一個小商販,他都改不了這樣的性格,都會這樣為人處事。在拍戲之前,去相關的行業體驗生活固然重要,對于和偉來說,做演員最關鍵的還是要多了解人,見過的人越多越豐富,對人性的了解就越深厚,看到一個劇本,就知道其中的各個人物應該是什么樣子,演出來觀眾一看,“哎,我身邊就有這樣的人!這不就像那個誰嘛!”角色像一個活生生的人,有特點,很生動,那樣才有意思。于和偉永遠相信,沒意思的戲,觀眾是看不下去的。

為了讓觀眾覺得有意思,于和偉經常在表演中借用戲曲中的一個說法—指東打西—京劇演員要把手往右指的時候,一定不會直接向右一指,而是先伸手向左,再往下繞圈到右邊。京劇的韻味就是這么來的,運用在影視表演中,則會帶出“意料之外,情理之中”的效果。演一個心地善良的人,可以有面目猙獰的一面;演一個邪惡的人,可以面帶微笑,親和力特別強。下一個情節不能讓觀眾猜著,猜著就沒意思了,不要讓觀眾預知角色下一句會說什么、下一步要干什么,才會吸引著觀眾看下去,同時,人物的行為和情節走向也必須是合情合理的。

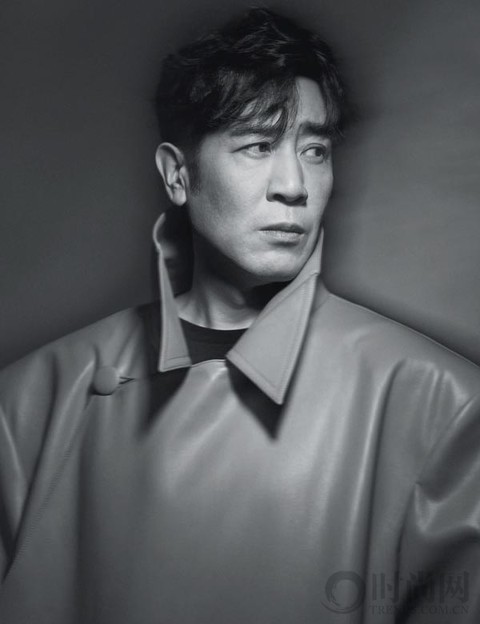

于和偉

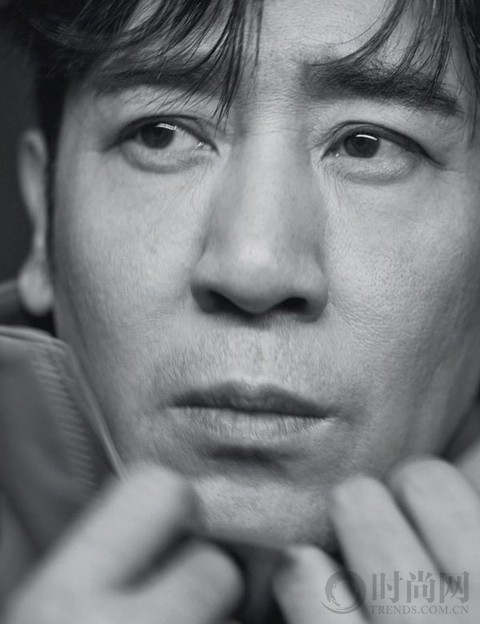

神仙、老虎、狗

前段時間,于和偉收到一位朋友的微信:向你求證個事,是不是演了偉光正的人物之后,就不能演反派了?

于和偉覺得這個問題特別好,但他沒法回答這位朋友,因為每個人的想法不一樣。于和偉自己的觀點是:演員不應該這么想,演了再多的正面人物,也不妨礙塑造下一個反派角色。然而,當他反觀自身的時候,發現自己也未必那么堅定。

面對外界貼的標簽,于和偉變得不像以前那么敢了。大家說于和偉是魅力大叔,那他敢不敢演一個邋遢的人呢?從能力上來說,他當然可以做到,但是他也知道,有的時候,市場是市場,藝術是藝術。假如這樣一個機會來了,能不能接演也許不是那么簡單的一件事,其中有外界因素,也有自身的原因。首先,要敢于跳出舒適圈,而人在獲得大范圍的認可之后,往往會覺得待在標簽里挺舒服、挺安全的。

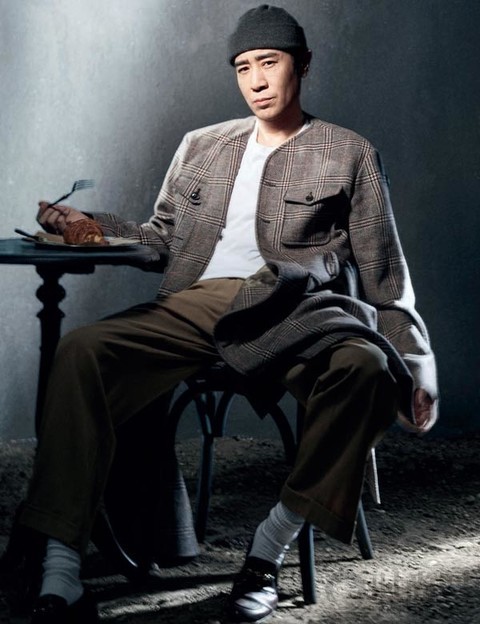

于和偉

于和偉當然不滿足于活在標簽里。上學的時候,老師說演員是“神仙、老虎、狗”,什么都可以演,什么都應該演。學表演,是為了塑造各種角色,體驗任何生命甚至物體的經歷。表演有趣之處在于此,意義也在于此。可是現在,于和偉常常有點膽怯。被關注度越來越高,再想憑著一個演員的熱愛去演各種角色的時候,不免先想一想:觀眾會怎么看?

早在2003 年,于和偉在重慶街頭,遇到一位老大媽走過來問他:“你是《歷史的天空》里面那個萬古碑嗎?”他心中暗喜,演一個角色被記住了,自己還被認出來了。沒想到,接下來老大媽當街把他罵了一通,因為他在那部劇中演的是一個“壞蛋”。今天,網絡上的聲浪恐怕比二十年前更熱烈,一個例子是,于和偉的師姐吳越,因為《我的前半生》中的角色被罵傷了。從塑造角色的角度來說,于和偉認為吳越是成功的,但是這個成功所帶來的影響已經超出了一個演員的范疇。

“過去的難與易和現在的難與易,其實是同一個問題,”于和偉總結,“那就是,你還能不能純粹地做一名演員。”

于和偉

忘掉上一個

于和偉有時候想,如果自己的名氣稍微下去一點,會不會好一點?一直這樣真的不行,大家會起哄,“呦,于和偉老師演得太好了!”這么說的人越多,于和偉越是懷疑:有那么好嗎?他喜歡逆向思維,相信什么事情都有利有弊、禍福相依。人家贊他是“行走的教科書”,他想,表演哪有教科書啊?《軍師聯盟》播出期間,有人說他“演技炸裂”,那是他第一次聽到這個詞,感覺挺刺激的,后來發現到處都在這么說,而且說著說著就變味了。

以前,他的名氣是階段性的。每到新作品播出期間熱鬧一陣子,過一段時間又能回歸自己的生活。近幾年,演完《軍師聯盟》中的曹操,再到《巡回檢察組》《覺醒年代》和電影《懸崖之上》,熟悉于和偉的人越來越多。某種程度上,他成了一個標桿,被架上了神壇。這當然是好事,讓演員更有成就感,可是,他理想中的狀態是“大家看我的角色,讓我自己去生活”,這樣能讓演員活得更單純、更豐富,走得也更遠一些。

于和偉很早就認知到,應該與熱鬧保持一些距離,自己的生活拿出來消費的部分很少很少。到現在這個年齡階段,他覺得演員就是一份工作,可以塑造各種人物,感受百樣人生,挺有意思。和成為標桿相比,他更喜歡演員這個職業本身。

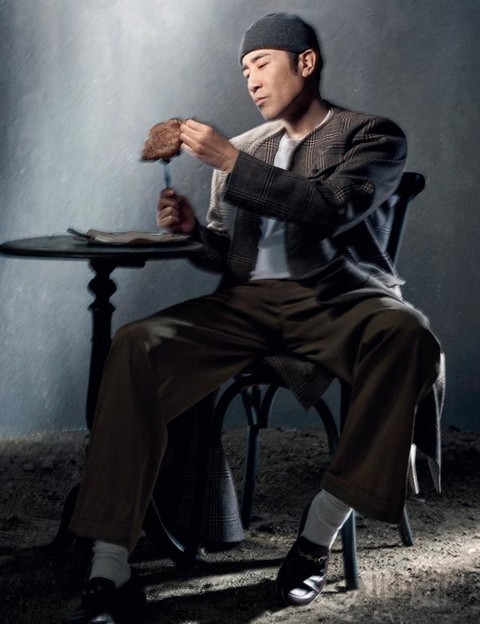

于和偉

《軍師聯盟》播完,很多觀眾發現,劇中的曹操和幾年前《三國》中的劉備都由于和偉飾演,但這兩個角色的形體、表情、臺詞、節奏全都不一樣。對于和偉來說,這些都不是最關鍵的,每一個角色的塑造過程本質上都是一個從內心去尋找的過程,尋找自身與角色在性格中的重合之處,然后把它放大。比如劉備是隱忍、“裝孫子”,曹操是不羈狂狷、特立獨行、真小人,做小人就做一個坦蕩蕩的小人,做得光明磊落,不藏著掖著。每一個人都是豐富的,性格當中有很多面,演員要懂得透過一個人物去發現世界上有多少這樣的人。于和偉相信,古今中外幾千年,其實人的性格類型差不多,無論多特殊的角色,一定能在現實生活中找到相似的人。

時至今日,于和偉愿意把《軍師聯盟》當成自己的代表作,不僅因為這部劇在自身發揮、主創團隊和觀眾評價等方方面面形成了“天時、地利、人和”的合力,也有他對曹操的偏愛。在《三國》演劉備期間,于和偉同時也去了解了劉備的對手,獲得的認識與之前印象中的曹操有所不同。歷史上的曹操不僅是一代梟雄,也是建安文學的高峰,他有“東臨碣石,以觀滄海”的胸襟和氣魄,也有一統天下氣吞山河的能力與智慧,還有“神龜雖壽,猶有竟時”“對酒當歌,人生幾何”的深度意識覺醒。在《軍師聯盟》中,于和偉把這樣一個曹操呈現給了觀眾。

于和偉看到,劉備和曹操都是強者,但兩人的世界觀完全不一樣,劉備是拿一件襯衫當黃袍,借皇叔的名義感召天下,而曹操是拿一件黃袍當襯衫,隨意一穿,不當回事。無法判定誰好誰壞、誰對誰錯,這就是一個時代出現的不同的人。相對于劉備的綿里藏針,于和偉更喜歡曹操的真強大,他更喜歡塑造一個強大的、有力量的人物。

于和偉

演技與修養

年輕的時候,于和偉沒怎么遇到自己特別喜歡的角色。17 歲,他就讀完了金庸武俠小說全集,想象自己是其中的各位男主角,卻從來沒有機會出演。等到現在,他對那些人物有了更深刻、更豐富的理解,發現自己大概只能演金毛獅王或者黃藥師了,要是再過些年,就只剩下老頑童了。二十多歲接到過的一些反派角色,現在來看反倒是很好的經歷,因為越往后越少有這樣的機會,自己至少曾經有過這樣的呈現,而且哪些嘗試讓他更明白,所謂的反派和正派其實都是人。

演過的每一個角色,無論好的壞的,都曾“教育”過于和偉。他習慣把人物的命運和他所做的選擇放在現實社會中去審視,這個人怎么會這樣呢?我是不是也有這樣的問題?碰到這樣的問題怎么辦?就這樣,他從劉備身上學到了情商,向曹操學會了百無禁忌。過往的角色加起來,讓他對世界、對人生的認知一再拓寬,有了更多維度。

于和偉

于和偉非常欣賞孔子所言“君子不器”。對一個演員來說,演技當然重要,但是對一個人而言,修養是更重要的。做演員,不要局限于劇本、臺詞、造型、動作,更重要的是之外的世界,你怎么認知生活?怎么認知生命?“你要去經歷,去感受,去認知,去思考,到最后,演員所呈現的就是你從中獲得的生命認知,”于和偉說,“演技是這些經歷結出來的果子,不能只奔著結果去,要去體驗這個過程。”聲臺形表只是基本功,到底要表達什么、怎么去表達,這是演員更需要想明白的。人生就這么幾十年,不必固守在一個規定的范圍內,也不要把自己局限于職業的身份里。

于和偉記得,有位美國記者問過愛因斯坦一個問題:假如今天是生命的最后一天,你最大的遺憾是什么?愛因斯坦說:“我最大的遺憾就是再也聽不到莫扎特的曲子了。”他鉆研的是物理領域,但他在音樂領域也有自己的熱愛與修養。也許正是因為愛因斯坦對世界有如此豐富的認知,才有了相對論。假如一個疊紙盒的人天天聽音樂,也許他疊紙盒的動作就會有節奏,他疊的紙盒也是美的,藝術就這樣產生了。于和偉相信,任何行業都情同此理。

策劃造型:楊威 / 人物編輯:佟宇 / 編輯:張雪斌 / 妝發:司君 / 服裝:小強 / 文:Maggie / 助理:高樂高