仁科、茂濤

殘缺的自由

早上,我走錯了路。一回頭,撞見一個幾乎將自己包裹成密探的男人——帽子、墨鏡、口罩。但那雙踩在地面上的人字拖“出賣”了他。那是茂濤。他和我一樣茫然,正對著電話那頭的工作人員確認拍攝地址。我與他打了招呼,像兩個在陌生城市里偶遇的、同樣迷路的酒鬼,一起找到了攝影棚。

到了采訪的時候,因為要同步錄制播客,所以算上我一共有三位采訪者。五個人圍在一張小茶幾的四周,活像一場小型的三方會審。仁科與茂濤顯然也沒見過這陣仗,但在確認了我們并無惡意、不會突然拎出手提箱之后,他們幾乎同時將腳蜷縮到沙發上,點上煙,身體語言仿佛在說:行吧,請開始你們的表演。

采訪從兩人的日常生活開始,剛聊幾句,仁科的回答就讓大家出乎意料,“日常生活里面的阿茂是什么樣子,我也完全不知道,我們其實也是一種工作關系,不是很熟。”說著,仁科轉頭向茂濤確認,“是吧?”

仁科、茂濤

為了進一步解釋,仁科給我們分享了一個與時間有關的故事——博爾赫斯的小說《永生》。在這篇小說中,永生成為某種詛咒,遭受這個詛咒的民族生活在山洞中,因無法死亡而失去了行動的意義。過去和未來失去了界限,記憶變得混亂。許多人選擇沉默,一言不發。仁科用這個故事來形容他和茂濤的關系,“熟過頭了,物極必反,近些年來反而很少聊到私人生活”。

那天晚上回家以后,我把博爾赫斯的這篇小說《永生》又翻出來重看了一遍。主角是一個叫做魯福的人,當他看到永生的穴居人后,想起《奧德賽》里的狗——阿爾戈,便給其中一個穴居人起名為阿爾戈,并試圖教他辨認字音。直到一場大雨降臨,那個“阿爾戈”突然開口說話,原來他就是荷馬本人。在這里,狗,成了喚醒神性的鑰匙。

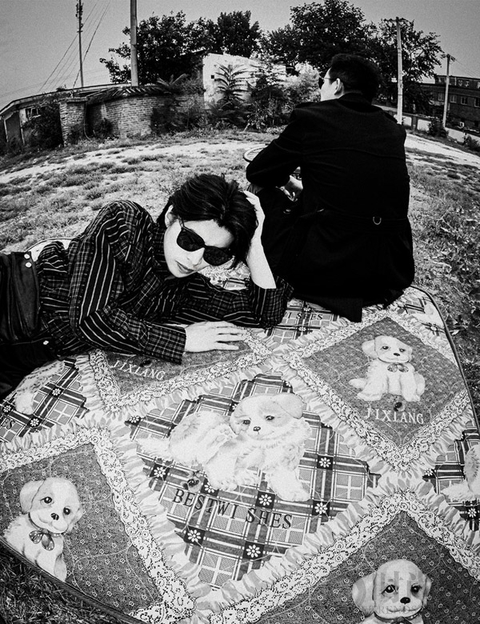

對,狗!我們終于觸碰到了這次拍攝的主題。

靈感來自五條人的新歌《野狗》,按照編輯的想法,仁科與茂濤要扮演兩條野狗,選取一片廢棄之地作為他們的棲息之所,構建一個游離于秩序之外卻貼近于真實“底層社會”的視覺世界。不過,在仁科看來,開玩笑地說,就算要當狗,接受過“高等教育”的自己更應該是貴賓犬,再不濟也是只哈士奇。

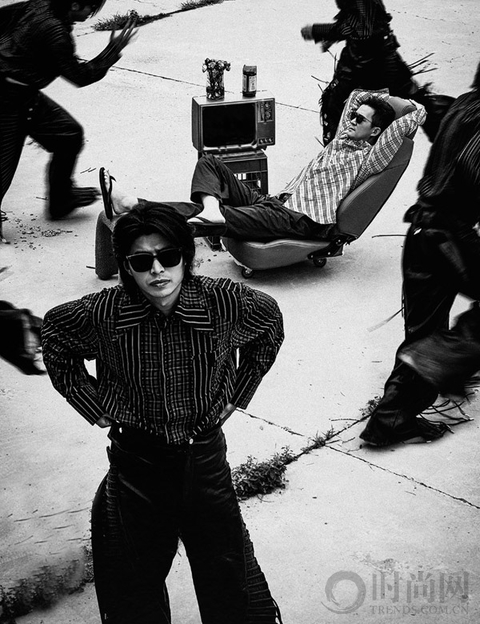

編輯顯然無視了仁科的抗議,一輛考斯特將五條人送到了第一處外景拍攝地:一個廢棄的加油站。

加油站內黃藍配色的標識系統依舊顯眼,發白起皮的地面上,各種標線已經模糊不清。墻上“嚴禁煙火”四個字應該是被重新粉刷過,醒目得略顯荒誕。一開始的拍攝,是在加油站旁邊一間用途不詳的房屋廢墟下。朝向馬路的大門已經徹底不見蹤影,天花板像是被從中間攔腰截斷,裸露著猙獰的鋼筋。墻上巨大的紫色字母涂鴉下面,也許是過去的流浪漢留下的破布爛絮,散發著可疑的尿騷味。墻后洗車區,破布條子肅穆地垂著,像電影中某種邪教儀式現場。

仁科、茂濤

這地方是人類秩序的棄兒,卻理應是野狗的樂園——如果城市中還存在野狗的話。

仁科與茂濤在這里倒是玩得不亦樂乎。他們一人一邊,坐上一輛不知從哪個幼兒園借來的環形腳踏車,四條腿蹬得飛快。這讓人想起仁科近期在網上流傳的一個片段,那是他在參加某檔綜藝節目的時候,被問及“你當下活著最主要的目標或意義是什么”。仁科回答說,意義就像小狗的尾巴,你往前跑,它就跟著你;你非要轉過頭去抓它,就只能在原地打轉。他從不刻意提煉意義,但意義,如同甲醛,總會從生活的縫隙里慢慢滲透出來,或許還有點有害健康。

仁科、茂濤

在前往下一個拍攝場景的考斯特車上,采訪繼續。

“在我看來,屬于野狗的音樂人挺多的,”仁科說,“馬賽克的主唱夏穎就是。”

茂濤補充道:“Iggy Pop(伊基·波普)他們都是啊。”

“對,Iggy Pop是,David Bowie(大衛·鮑伊)就絕對不是,然后Tom Waits(湯姆·威茲)也算是。”仁科盤算著。

那么,什么是“野狗”?

仁科、茂濤

仁科給出了他的定義:“野狗跟狼不一樣。野狗雖然兇,但是可憐,有時候會呈現出一種讓你憐愛它的感覺。但你看到野狼就不是了……不過野狗又不像家養的狗,它有一些非常殘缺的自由。”

“殘缺的自由”,這是一個五條人式的、精準而殘酷的詞組。它意味著自由的代價,是漂泊,是饑餓,是永遠無法獲得真正的安全感。

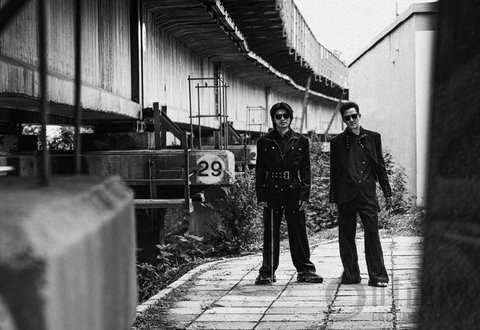

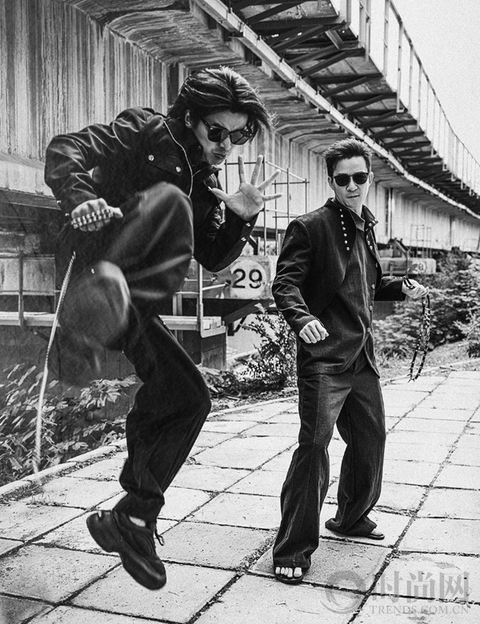

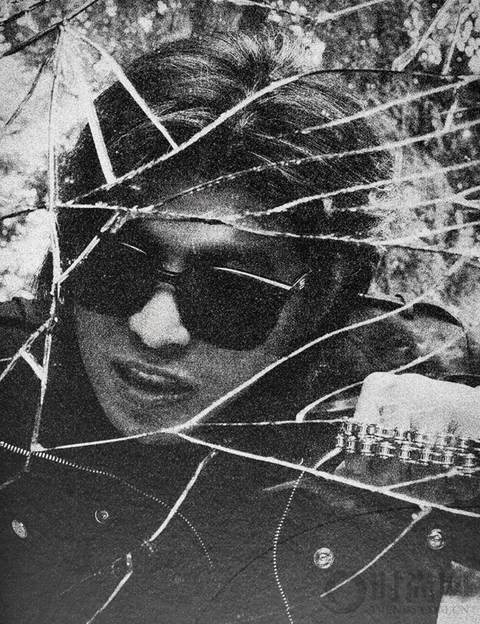

在廢棄鐵路下的第二個拍攝場景,仁科穿著皮衣,手里握著用自行車鏈條做的指虎。茂濤則穿著一件帶有金屬鉚釘的短款外套,腳上依舊是那雙標志性的夾腳拖。愛耍帥的仁科擺出《街頭霸王》里八神庵的姿勢,那是一種中二的、充滿表演性的兇狠。

而這,或許就是他們對野狗的某種理解——用一種夸張的、帶有表演性質的“野”,去對抗外界那些試圖定義他們、馴化他們的企圖。

仁科、茂濤

從海豐到太空

司機的冷氣開得不情不愿,六月北京的燥熱從窗縫擠進來。

話題終于移至音樂,聊起他們的新專輯《地球戀曲》。仁科斜倚在車座上:“有一個朋友聽完(新專輯),他感覺……他聽不到潮濕的味道了,他聽到了干爽,北方的感覺。

這是一個令人意外的評價。要理解五條人今天的“北方化”,必須先回到他們“南方化”的起點。他們起初的音樂世界,是用海豐方言、市井故事、廉價紅酒和黏糊糊的空氣構筑起來的,如同嶺南地區雨季時墻壁上滲出的水珠,細密、真實,又帶著一絲無可奈何的霉味。那是城鄉結合部爛尾樓里的愛情,是城中村握手樓縫隙里的陽光,是騎著“阿基拉”摩托飛馳而過的青春。

故事始于廣東汕尾市的海豐縣,仁科和茂濤在這里長大、相識,后來又在廣州會合。他們都不是傳統意義上的音樂人,更像是生活的勞動者和敏銳的觀察家。在成為“五條人”之前,他們曾是賣打口碟的小販,是游蕩在石牌村和華南師大周圍的文藝青年。

仁科、茂濤

他們音樂的根,就扎在這些地方。他們的第一張專輯《縣城記》,幾乎就是一部海豐縣城的口述史,里面的人物——“夢想化工廠”的工人、“十年戀愛”的情侶、“倒港紙”的阿兄——都是他們身邊真實生活的素描,唱著最真實的縣城故事。這種極致的“地方性”,在當時的獨立音樂場景中,顯得如此生猛而異類。

2020年的《樂隊的夏天第二季》,讓他們在獨立音樂圈蟄伏多年后,一夜之間被主流視野捕獲。人們迷戀他們的“真實”,迷戀那種未經雕琢的“野生”感。他們的出現,像是一道意外敞開的縫隙,讓更多人得以窺見南方縣城的生活肌理,以及其中蘊藏的復雜情緒與質樸力量。

而現在,五條人似乎正要離開那個他們無比熟悉的“南方”,駛向一片更開闊,也更不確定的曠野。

“我一開始也沒有計劃好,我要寫一張北方的專輯。”仁科停頓了一下,像是在回味這個詞,“但這幾年確實在北方待得多一些,可能就有意無意地,形成了這個方向。”

仁科、茂濤

茂濤接過話頭,談起這次編曲工作流程的不同,以前的歌基本都是由他和仁科兩人操刀,寫完之后再交給樂隊其他成員。這一次則是樂隊所有成員一起集中排練錄制了三次。“從我們開始有一些動機之后,集中一段時間大家一起創作。”

就像專輯的同名曲《地球戀曲》,茂濤說在編曲的過程中,經歷了一場“野蠻”的改造。最早的編曲版本是四平八穩的,雖然也好聽,但大家都覺得不夠有意思。后來在排練房里,仁科先提議試試“探戈”,結果鼓手敲出了一個進行曲的節奏。大家一起加入,最后就變成了現在這個古怪、荒誕而又迷人的樣子。

仁科、茂濤

采訪當天,《地球戀曲》還沒有發布,茂濤沖我揚了揚下巴:“明天你就可以聽到了。”

這時候,我還不清楚第二天會聽到怎樣的一首《地球戀曲》。不過五條人在平臺上率先發布的,是一段抽象的預告小片,片子模仿《法治進行時》的風格,名為某樂隊疑似用AI做搖滾樂被“一鍋端”?拍法是手持執法記錄儀(用手機代替),手電筒光亂晃,“執法人員”破門而入,將正在用AI(人工智能)制作音樂的五條人“犯罪集團”一鍋端。

仁科

第二天,《地球戀曲》的MV(音樂短片)如期發布,這是另一種層次的抽象。穿著太空服的宇宙觀光團,屁股上掛著紅色地攤大喇叭。想象你某天起猛了,看見大衛·鮑伊、蠢朋克、左小祖咒、平克·弗洛伊德、戴著平底鍋的孫一通,在外星生物的腦漿里泡澡,還順手用塑料袋摟了一兜子腦漿,然后塞進《兒童幻想畫報》,扔進AI里一通亂攪,最后吐出來這么個玩意兒。評論里有人如夢初醒:突然意識到,AI生成的內容,也有一種新時代的“塑料感”。五條人一直延續的“塑料感”主題也在與時俱進。

那么,五條人真的準備從海豐走向太空?

茂濤

“其實從《地球儀》還有《世界的理想》就已經在變化了,但我覺得應該不叫擴大,而是視角變了。”在仁科看來,隨著五條人的世界被急劇放大,改變是不可避免的。以前是蹲在海豐地上看海豐,現在是站在太空瞅地球。

“我一直沒有飄過,我一直扎根土地,有時候是水泥地。”仁科自嘲是“半截身子埋水泥地里”的人。每次巡演到新的城市,仁科喜歡用腳底板去感受那里的城市氣息,既是對一個地方的探索,也是給自己一段完整的思考時間。

而反映到創作上,仁科說:“我比較喜歡這種直接、直覺、現在,根據你當下的心情來寫歌。以前可能還會隔著一段記憶的距離,比如在現在寫三年前的事,或者在廣州寫海豐,在北京寫廣州。現在就更傾向于寫當下,寫此時此地。”

這種創作方式的轉變,讓仁科覺得自己“獲得了另外一種寫歌的方法”,一種更“不計后果”的方法。 茂濤則認為,這種方式讓他們“更自在,更灑脫一些”。

“總結成一句話,Just do it(只管去做)!”仁科一錘定音。

仁科、茂濤

野的二元論

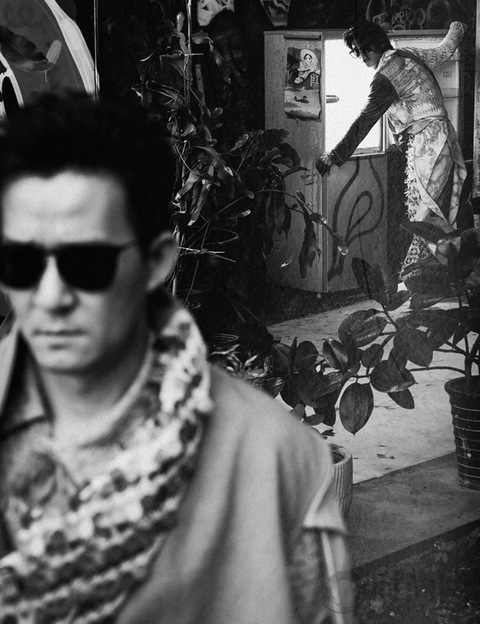

最后一個拍攝場景是在一家充斥著涂鴉、顯出十足破敗感的創意園里,或者用仁科的話說:創意失敗園。

此時正值午后,我們走進一家咖啡館,幾條小狗癱在地板上,老板寬慰我們不用害怕,都是收養的流浪狗,不咬人。咖啡館里的場景像是有一幫人正在喝酒吹牛時,突然被外星人連鍋端了。桌子上封存了所有聚會的痕跡:外賣盒子、卷煙絲、打火機、空煙盒、威士忌方瓶、開瓶器、堆滿煙頭和衛生紙的煙灰缸、啃了一半的雞爪、扎眼的紅酒漬……我們提出來要點幾杯咖啡,老板說咖啡師不在,機器在那兒,你們可以自己做。

仁科和茂濤又一次把自己蜷在沙發上,在這樣一個所有事物都呈現出“恰到好處的失敗”的地方,他們顯得無比自在。我們開始最后的采訪。

仁科、茂濤

說實話,當采訪進行到一半的時候,我基本判斷:這場采訪,從常規媒體操作的意義上說,并不算“成功”。在兩人松弛的狀態下,事先準備的問題顯得刻意而可笑,或者說,常規的時尚媒體采訪其實并不具備深度交談的條件,往往是藝人與媒體心照不宣、各取所需,若是有幾分真誠,多半也是帶有表演性質的。五條人顯然并不愿意或者并不擅長這樣做,所以當面對那些有一定目的性的問題時,仁科與茂濤的應對總會顯出幾分疲憊,或者說是警惕。

這并非傲慢或不尊重,而是一種本能的抵抗。他們抵抗的是被簡化,被“一鍋端”的命運。他們提起鮑勃·迪倫的演出,幾十年如一日地,用把自己的經典作品唱得面目全非的方式來對抗觀眾的期待。 他們是在用行動告訴你:我不是你想象中的那個樣子,我甚至不是我昨天那個樣子。

突然一聲巨響,是仁科衣服上的裝飾鎖鏈掉在了地上,鎖鏈分量十足,也許真能鎖住一條野狗。不過,聲音只是驚醒了趴在地上的那幾只小狗,其中一只懶懶地從地上爬起來,往里走了幾米,重新躺下,它的一只爪子殘疾了,走路時一瘸一拐的。

我拋出最后一個問題:“你們會覺得自己正變得越來越精致嗎?”

仁科坐直了身體,清清嗓子,表示要認真地回答這最后一個問題。

他開始引用列維-斯特勞斯,聊《野性的思維》,“我們從傳統社會里面或者現代社會里面去看那些所謂的野蠻民族,覺得他們就是‘野’。但事實上,你通過人類學家去看,他們對大自然的分類法是跟我們不一樣的。”

“舉個例子,你一個現代人去到一個部落里面,那個部落里的人可以分辨比如100多種植物,而且他分辨植物的方法跟我們的科學方法不太一樣。它也不是像我們認為的,分為能吃的和不能吃的。不是。他們還有信仰,有一些審美。這樣的話,他們比你精致多了,你很粗糙。”

仁科、茂濤

仁科進一步提到了非洲的木雕,高更的塔希提島,以及那些被現代人視為“原始”的部落對自己身體的裝飾——撐大的耳垂,畫滿的圖騰。那些看似粗糙的事物,往往蘊含著無比精致的宇宙觀和美學。

仁科最后總結說:“所以我不愿意說,我變得更精致了,它就不野;我去野了,就不精致。我一直不想這樣去思考這個問題。”

采訪結束,仁科與茂濤需要抓緊時間換裝和補妝,繼續這次“野狗”主題的拍攝。而最終,在這一天,我們也沒有在這座城市的各式廢墟里,見到哪怕一條真正的野狗。

出品:李曉娟 / 監制:滕雪菲 / 策劃:Mogu.X 蘑菇仙 / 攝影:Abo.Z 左多寶 / 撰文:九醬 / 造型:Jade / 妝發:蔣賞 / 執行造型:小T / 攝影助理:藍鯨 / 編輯助理:潘若兮